| <<1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010>> |

文政三年、浅草観音堂の前に突然現れた少年寅吉。幼い頃天狗に連れ去られ、そのもとで生活・修行していたという少年が、平田篤胤ら知識人たちと対話した模様を記した「異界情報」の書が本書となる。前世の記憶を持つ千葉の少年・勝五郎を巡る騒動の顛末を記した「勝五郎再生記聞」を併載している。

「寅吉少年」の話は、文政当時大変な事件だったという。山人とも呼ばれ、古くは役の行者を開祖とする修験者達の生活・知識を多面的に記した内容はそれ単独でも充分に興味深いのだが、それら知識の信憑性・妥当性・合理性に関して、科学の進んだ現在の知識と照らし合わせてみるとさらに面白く読める。

たとえば少年寅吉は、自らの師匠とともに天高く飛翔し、「この世界が球体である」と証言している。

仏教の世界における「須弥山」が想像の産物であり、もし六万由旬(864000Km)の高度を持つ山があるならば、その山の裾野は世界のあらゆる場所から見えてしかるべきだ(が実際には見えないから須弥山は存在しない)とも言っている。

神道の世界に置ける「魔」とはすなわち人間のヤミの部分であり、それは自らの背後にあって見えないとも言っている。

「異界情報」と呼ばれるある種の「ゲテモノ」の多くが実に科学的・合理的な説明の所産である点が興味深い。当時の修験道がいかに自然科学に精通し、精神的に高度なレベルにあったかが分かる。

ちなみに本書は全編が当時の言葉で書かれている。(亭主を含め)古語が苦手な人は読破に時間がかかるかも(2005.12.30)

「風の騎士-グイン・サーガ105-(栗本薫、ハヤカワ文庫JA)」

一人の作者が書いた小説としては、前代未聞の長さを誇るヒロイックファンタジーの105巻。

モンゴールの辺境、ミロク教徒の村に隠遁していた故アムネリス大公の侍女フロリーは、現ゴーラ王であるイシュトヴァーンとの子供を生んでいた。平和を望み、ミロク教徒としてその一生をまっとうしようとするフロリーだったが、彼女の背後には奇怪な鎧に身を包む「風の騎士」なる男の影が迫っていた。パロへと向かう道すがら、偶然にもフロリーの家に身を寄せていた放浪の豹頭王グインと吟遊詩人マリウスは、フロリーとその子供を守るべく行動を開始する。果たして「風の騎士」とは一体誰なのか。そして、彼らの前に現れたもう一人の騎士の正体は―――。(2005.12.12)

思想家・中沢新一が、縄文時代の地図を片手に東京を散策する。土地に秘められたに歴史から東京の今を読み解く新しい「東京散歩読本」。

都内に点在する縄文・弥生時代の遺跡や中世・近世に建築された神社仏閣の位置が、縄文時代洪積層の海岸線に一致する―――。地図を見ていた中沢の発見が全ての発端なのだそうで。遠い過去、氷河時代の終わりとともに地球の海面が上昇したとき、関東平野は実は複雑に入り組んだ海岸だったらしいのだ。海岸には人々の生活の場があり、またその高台には信仰の場とされる宗教施設や、当時の実力者の墓が作られていた。それら宗教施設やモニュメントは、数千年を経た現在においても依然として存在していて、今もなお人々の無意識に働きかけているのだという。もちろん無意識の残滓は縄文・弥生だけではない。その後の古墳時代から江戸時代に至るまで東京にはあらゆる無意識が地層のように積み重なっていて、それら全てが東京人たちの無意識に影響を及ぼし、東京の現在を形成しているのだそうだ。地層のように積み重なる無意識の歴史を、まるで冥府への入口を捜すかのように掘り進む作者を本書では「アースダイバー」と呼んでいる。

・・・とまあココまでは非常によろしいのだけれど、こじ付けが少なからずあることも事実。もちろん、作者のイマジネーションの広がりにケチをつけるわけではないのだが、「地下道は産道のイメージで、その中を通る地下鉄はエロチシズムの象徴」などと書かれても、こちらとしては「はあ、さいでっか」としか言いようがない。共感・納得できる記述が多い一方で、共感・納得できない記述もまた多い。着眼点も良いし、装丁も、写真の多さも、縄文時代の地図までついてくるこだわりもナイスなんだけど・・・

諸手を挙げて「すばらしい」と言うのがちょっぴり躊躇われる、微妙な本。(2005.12.11)

「シュタイナー教育」や「人智論」がことに有名。後年はオカルト思想などとの関連からアカデミズムから排斥された不遇の思想家・ルドルフ・シュタイナーに関する入門書。シュタイナーの思索にはじめて触れる人、特にシュタイナーの思索と昨今の日本に横行するオカルティズムや新興宗教(疑似科学を含む)を混同する人への啓蒙を狙っている。

シュタイナーの思想に関して共感する点もあり、個人的にはなかなか面白く読めた。ただし、作者である小杉氏の文体はいささか芝居がかっているうえにシュタイナーへの弁明が多すぎて、読んでいる側はそれが小杉氏の思い入れの所産なのか、それとも原典の思想なのかがよく分からない。いかな思い入れがあったとしても、新書ならば解説書並の冷静な視点でもよかったかと。(2005.12.05)

「死海写本とキリスト教の起源(著:M.ブラック、訳:新見宏、山本書店)」

死海の北岸を見下ろす一つの洞穴の中で、ベドウィン・アラブ人の少年によって偶然見つけ出された羊皮紙の一群・・・のちに死海文書/死海写本と総称されるヘブル語の写本を解説したのが本書。ユダヤ教の一派として、一部文献からその様子がうかがい知れるのみであった「クムランのエッセネ派」に関する詳細と、ユダヤ教及びキリスト教との関連について様々な文献をもとに考察している。本書の土台は1956年6月にニューヨーク・ユニオン神学校での講演内容だが、その後の研究内容を反映することにより、多くの解読結果を反映することが出来たという。

本書は2部構成となっている。第1部は、死海文書を遺した「クムランのエッセネ派」とユダヤ教との関連に関する考察。これまで一部の文献でしか言及されず謎に満ちた宗派であったエッセネ派の、ユダヤ教からの分派の経緯、その後発生するキリスト教との共通点、さらには当時のエッセネ派の社会的役割等など、エッセネ派の過去・未来・現在を網羅した内容。

第2部はエッセネ派の律法及び信仰の実体。街から離れ、辺境の地で隠遁する彼らの祭祀の詳細を明らかにする。

全体を通していえることは、エッセネ派という宗派が、他のユダヤ諸宗派(パリサイ派やサドカイ派)などと比較して決して特異な位置にあるわけではなかったということだ。現在は謎に満ちた宗派となっているエッセネ派だが、当時としては信者も多く、少なからず社会的な交流も存在した。その宗派を謎とさせたのは、むしろ1000余年という時間だったのだ。オカルト関係の話題で必ず俎上となる死海文書だが、その実態は教義書と、讃美歌集と、黙示録に関する書物である。オカルトの語源は「秘匿」と聴いたことがあるが、事物を秘匿するのは空間だけではない。むしろ時間の経過こそが情報を劣化させ、変質させる原因となる。

それにしても本書、中途半端な亭主の知識では文字を追うのがやっとだった。多くの文献はそのほとんどが初見であり、賛美歌の詩篇を味わう信仰的バックグラウンドも無いことから、読後もほとんどわかっていないというのが実際のところだ(それでも最後に「まとめ」があったのでなんとか収拾がついた)。本書を読んで基本の大事さを再確認した次第。(2005.11.26)

ロンドン留学中の夏目漱石が、名探偵・シャーロック・ホームズとともにロンドン中を揺るがした怪事件を追う―――書き下ろしパロティ長編。1984年作品。

ロンドンの安下宿でシェイクスピアの研究に勤しんでいた夏目漱石は、アパートに毎夜出没する幽霊に悩まされていた。毎夜続く呪いの声に耐えかねた漱石は、知人の紹介からベイカー街に住むという一人の「ホームズ」なる探偵を訪ねる。だが、そこにいた名探偵は、いわゆる世間で言うところの「キ印」だった。すぐに癇癪を起こし、惑乱するホームズを必死にサポートするのは、彼の助手であり無二の友人・ワトソン氏。日々のホームズの奇行に疲れ果てていたワトソンと懇意になった漱石は、いまホームズたちが抱えているという不思議な事件に関わることになる・・・。

ホームズの事務所に、一人の依頼人が訪ねてきた。リンキイ夫人と名乗るその女性は、久々に再会した自らの弟の奇行に悩まされているという。食事を摂らず、立つことをせず、部屋の中で暖を取ることもしない弟を案じているという夫人の心に打たれたワトソンとホームズは、その弟の奇行の原因を探るべくリンキイ夫人の家に向かうことに。ところが、弟は密室の中でミイラ化して発見され、リンキイ夫人もまた狂乱状態となってしまう。弟が持ち込んだという中国の古いつづらの謎をとくため、ホームズは事務所にやってきた小柄な東洋人に事件のあらましを打ち明ける。

奇怪な行動をとるホームズにおそれをなす漱石と、語り部としてホームズの名声を傷つけないよう、必死にホームズをサポートするワトソン。二人の視点から交互に物語が紡がれる様が面白い。コナン・ドイルのエピソード中でもホームズが一時期不穏な行動をとる時期があって、シャーロキアンらはこれを謎の一つと考えているのだが、本作品はその謎を解き明かす内容となっている、らしい(歯切れが悪いのは、亭主はホームズを子供文庫でしか読んでいないからだ)。一夜にして人間がミイラへと変化するトリックもさることながら、漱石とホームズ、当時の日英の頭脳(一方は空想の人間だ!)を矛盾なく結びつける展開のたくみさ、ロンドンという街の描写のリアルさは見事。もちろん最後は島田作品らしいエンディングで、島田ファン・シャーロキアン双方に爽やかな感動をもたらす作品に仕上がっている。(2005.11.05)

「細野晴臣インタビュー The Endless Talking(細野晴臣、北中正和編、平凡社ライブラリー)」

1992年出版。今回新たに平凡社ライブラリーの叢書の一冊として再発された。エイプリル・フール時代から92年当時の最新作"omni

Sight Seeing"までの作品解説に加え、作品発表時の細野氏の心境、周囲の状況、さらにはインタビュー当時(92年頃)の閉鎖的な日本の音楽シーンへの雑感まで、細野氏の20数年間の音楽活動をほぼ網羅した内容となっている。

1992年出版。今回新たに平凡社ライブラリーの叢書の一冊として再発された。エイプリル・フール時代から92年当時の最新作"omni

Sight Seeing"までの作品解説に加え、作品発表時の細野氏の心境、周囲の状況、さらにはインタビュー当時(92年頃)の閉鎖的な日本の音楽シーンへの雑感まで、細野氏の20数年間の音楽活動をほぼ網羅した内容となっている。

YMO、はっぴいえんど時代の細野氏については、既に多くの特集本、ムックなどで解説がなされているが、YMO散開以降のプロジェクトであるノン・スタンダードレーベルやモナド・レーベル、ジェームス・ブラウンとの競演を果たしたFOE、ワールド・ミュージック・ブームの先駆けとして発表された久々のソロ作"Omni Sight Seeing"などへの解説はこれまでなされていなかったと記憶している。コアなファンにとっては空白の時代を埋めるミッシング・リンクとなりえる内容。

こうなると、"Omni Sight Seeing"以降の13年間にリリースされた作品群についても是非別巻としてまとめてもらいたいところだが、序文に寄れば細野氏、あまり乗り気ではなかったようで・・・(汗)(2005.10.29)

「敵は海賊」「戦闘妖精雪風」などのハードなSFで知られる神林長平の作品集。1980年後期にSFマガジン、SFイズム誌上に掲載された中篇作品を収録。ただし、「渇眠」「兎の夢」「ここにいるよ」は既刊「時間蝕」に掲載されているため、新規掲載は3篇となっている。

久しぶりに故郷の星に帰郷した二人の男が、身体に特殊な通貨脂肪を注入するシステムを巡り右往左往する「痩せても狼」

人間と電子計算機のハーフと人間との共同チームが、消息を絶った星を探査する「ハイブリアンズ」

そして、戦闘用スーツに実をつつみ、人間の憎悪が生み出す幻想の敵・怪魔と戦う男の物語「鏡像の敵」

神林長平作品に共通するテーマである「現実世界の否定」という感覚、多くの人が若い頃夢想する「ぼくはぼくではない、この世界は本当の世界ではない」という感覚をSFという道具立てによりさらに研ぎ澄ませ、哲学的・思弁的な領域で論じる独特な作風はこの作品においても充分に活かされている。「現実世界の否定」という作品の題材はかなり前から存在しているが、哲学的・思弁的なアプローチを何度も繰り返してきた神林長平だけあって、作品世界の複雑さ、作りこみの精緻さは他の作品の比ではない。読み手にしっかりと世界を理解させ、その世界へと引きこむ文体も見事。ファンならばすぐにでも。神林初心者ならば他の作品を読んでから読むほうがよいかも。(2005.10.25)

グイン・サーガ104巻。

グラチウスの魔手から逃れた豹頭王・グインは、彼を追ってケイロニアを出奔した吟遊詩人のマリウスとともにパロの女王・リンダの元へと向かっていた。記憶を失ったグインに、様々な事柄を語って聞かせるマリウス。やがて彼らは小さな湖のほとりにある民家へと辿り着くが、そこにはかつてモンゴール大公・アムネリスに仕えていた侍女・フロリーが、息子とともにひっそりと暮らしていた。一方、グインとマリウスの周囲には不穏な騎士団が暗躍。「光団」「風の騎士」など新たな謎が加わって、物語はさらに新章へと突き進む。

次のエピソードへの序章となる巻。(2005.10.20)

1990年発表の中・短編集。

喫茶店の店主の死を巡り、店主の愛人が探偵となって真相を探る「踊る手なが猿」。

一人暮らしのホステスの部屋で発見された男の死体にまつわる事件の顛末を語った「Y字路」

幼い頃の記憶が立原道造の詩によって蘇る超短編「赤と白の殺意」

東京の地下から発掘された江戸時代の古い櫛と、当時江戸の町に流布した怪文書の謎を解く歴史小説「暗闇団子」

の4篇を収録。特に「暗闇団子」は作者の江戸風俗研究の成果とのこと。当時の江戸文化を精密に描写した、美しくも悲しい恋愛物語に仕上がっている。読後感は少し悲しく、少し爽やか。氏の傑作ミステリ「涙、流れるままに」にも似たカタルシスが味わえる。(2005.10.19)

ガロの編集者として漫画家・つげ義春の作品にかかわり、また旅に関してはつげ氏と同じ価値観を共有する「同好の士」でもある高野氏が、つげ作品に登場する様々な風景を訪ね、それがつげ氏の漫画作品にどのように反映されたかを考察した本。老人ばかりが集う東北の寂れた温泉宿、わらぶき屋根の残る奥多摩の街道筋、そしてつげ氏が青春を送った東京郊外の安アパートなどの風景は、つげ氏がこよなく愛する情景であると同時に、高野氏の好む世界の一部でもある。つげ作品を読み解く上での副読本として、わびさびを求める旅の本としてドウゾ。(2005.10.07)

島田荘司に師事し、御手洗パロディ・サイト事件及びパロサイ・ホテルで作品を発表する新進気鋭の作家・小島正樹と、ミステリ界の巨匠・島田荘司がタッグを組んだ作品。主人公は島田の作品「火刑都市」で主役だった警視庁捜査一課の刑事・中村吉造。

時は昭和58年。休暇をとって妻の実家である秩父市・長瀞を訪れた中村は、そこで奇妙な殺人事件に遭遇する。荒川にかかる秩父鉄道・親鼻鉄橋にぶらさがる小舟。そして小舟の上方には、顔を赤く塗りつぶされた一人の男の遺体が浮いていたのだ。遺体は地元の宿「想流亭」のオーナーであり、第2次大戦を偲ぶ戦友会の会長でもある地元の実力者。ひょんなきっかけから地元県警の捜査を手伝いことになった中村は、想流亭に宿泊する若者、海老原の協力を得て捜査を開始する。しかし、懸命の捜査にも関わらず、第2、第3の奇妙な殺人が発生し・・・。

島田ミステリの特徴といえば、読者の想像を超える奇想天外なトリックと、壮大な人間ドラマだろうか。作者の一人である小島氏は島田ミステリの継承者と目されてるそうで、共著である本作においても島田ミステリの重厚さがしっかり現れている。登場人物も非常にこなれていて、中村刑事と海老原青年のコンビも自然にいい感じだ。巧妙すぎるトリックは必然性に乏しいと謗られるかもしれないが、フレッシュな視点と、次代を担おうという気概が感じられて、良かった。今後も要チェックの作家かと。

んで、自作はもちろん海老原青年が主人公の探偵モノですよね!楽しみだナァ(2005.10.01)

「日本の幽霊名画集(安村敏信(監修)、人類文化社(発行)、桜桃書房(発売)」

2000年初版。監修の安村氏は板橋区立美術館の学芸主査とのこと。

日本画、浮世絵に描かれた幽霊画75枚を収録した画集。葛飾北斎、川鍋暁斎、月岡芳年、丸山応挙ら幽霊画の巨匠の作品を含む。一応「幽霊画」と書いてあるが数枚の妖怪(というよりも化け物)画も含まれている。解説が水木しげる、小松和彦らであることを考えると、昨今の妖怪ブームで国書刊行会から出版された画集の流れを汲むと思われる。

最初の数枚がむちゃくちゃ怖い。大人ならばなんとかガマンも出来ようが、子供にこれを見せたなら「ギャー」と悲鳴を上げて卒倒するに違いない。静的な描写を得意とする日本画にあって、節堂の「幽霊図」、渓斎英泉の「幽霊図」などは幽霊の持つ怨念が印刷の内側から溢れるほどのパワーとダイナミズムを有している。もちろん、怖いばかりが幽霊画ではない。足の透けた美人画や、どことなくユーモラスな男性の幽霊画も収録されている。江戸時代に大量に製作された幽霊画から優れた作品を選りすぐっただけあって、どれも特徴的かつ印象的。応挙以降にあって足を描いたもの、掛け軸の布地の表面にすけるように描かれたものなど、どの作品にも工夫がみられるのが素晴らしい。(2005.09.25)

吉敷竹史シリーズ。1991年初版。

東京の賃貸マンションの一室で、女性の首吊り死体が発見される。警視庁捜査一課の刑事・吉敷竹史は死体の状況に不審を抱き、上司に逆らい独自の調査を開始する。ほどなく浮かび上がる人気作家の存在。しかしその作家もまた、都内の公園で刺殺されていた。作家の部屋から見つかった女性からの手紙。そこには「ら抜き言葉」を使用した作家に対する、激しい非難の言葉だった・・・。

200ページとほどほどの分量、トリックもそれほど凝っておらず、気軽に読める作品だろう。作中で穏やかな社会批判がなされるあたりは、その後の社会派ミステリへの布石に通じるものがある。ただ、掘り下げがイマイチなので、なにか漠然とした不安を読者に与えるだけで終わってしまっている。物足りない。

島田作品コンプリートを目指す人はどうぞ。(2005.09.17)

「QED〜Ventus〜熊野の残照(高田崇文、講談社ノベルス)」

博覧強記の薬剤師兼素人探偵・桑原崇と、その恋人・棚旗奈々のコンビが活躍する歴史ミステリシリーズ第10弾。歴史的エピソードを踏まえつつ、桑原が過去と現在二つの謎を解き明かすQEDシリーズに対し、サブ・シリーズの"Ventus"シリーズでは、過去の謎解きを中心にストーリが展開する。現在の事件はあくまでもオマケ程度。本作では和歌山県・紀伊半島の熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)を舞台に、熊野の歴史に秘められた神々の闘争の真相に迫る。

うーん、今回はミステリとしては相当厳しい。回を追うごとにミステリ色が薄くなる本シリーズだが、ここまでくると歴史エンターテイメント小説といったほうが良いかもしれない。各地の名勝古刹を旅し、桑原がその土地に伝わる伝承に解説を加える。棚旗は良き聴き手として桑原の語りを補佐し、相棒・小松崎と、奈々の妹・沙織らが二人の会話に適宜ツッコミを入れる・・・という流れが完全にパターン化してしまっていて、読者の度肝を抜きにくいのだ。もちろん、歴史の謎を解き明かすというスリリングさは失われていないが、これまでの作品に登場する知識を総動員すればなんとなく結末の予想がついてしまうのも困ったことの一つ。読者の知識が高まれば高まるほど、謎は自明のものへと変容してしまう。

以下個人の勝手な意見。

回を追うごとにミステリ色が薄くなるのも問題だが、一番問題なのは、桑原と棚旗の関係が、最初からちっとも進展しないこと、作品間のつながりや伏線が希薄で、シリーズとしての連続性が極めて低いことだろうか。個人的に「高橋留美子方式」と呼んでいる「(うる星やつらやめぞん一刻、犬夜叉などの作品に見られる)だらだらとモラトリアムを楽しむ」やりかたがとても退屈に感じるのだ。作者はまだまだネタを有していて、20作、30作と書き続けたいのかもしれないが・・・シリーズ全体に大きな流れがあり、大きな流れに対して各エピソードの小さな流れがある、そんな作品を期待していただけに少し残念だ。もちろん、先にあげたコミックにもストーリの大きな流れはあるし、亭主のいう「モラトリアム」が好きな人も居るだろうからこれは本当に個人の趣味の範囲なのだけれど。

ともあれ、日本史の勉強にはなる。旅行ガイドとしても、またちょっとした薀蓄にも使えるので、日本の古代史に興味のある人は一読をオススメします。(2005.09.06)

「Double Standard -The Finest DJ's Club Classics Guide Book-(須永辰緒・監修、ブルースインターアクションズ)」

これは読書に入れて良いのだろうか?渋谷のレコード番長・Sunaga t Experienceこと須永辰緒監修による、職業DJ向けレコードガイド。ディスクレビューには須永氏ほか、小西康陽、常盤響、クボタタケシ、DJ NORI、池田正典(Mansfield)、高宮永徹、Toshiyuki Goto、松田"Chabe"岳二、小川充、小林径らが参加している。「レコードガイド」の名の通り、彼らがDJでスピンする「実用的な」アルバムをこれでもかとばかり紹介していて、その枚数はおそらく1000タイトルを下らない。それぞれのタイトルには簡単なレビューとともに、実用性、レア度、グルーヴ感、BPMなどあらわすチャートがついていて、DJがハコで使う場合の目安として使えるらしい。いや実際使えるかどうかは分からないけれど。

ディスクの実用性を重視している関係上、レアアイテムやマストアイテムを必ずしも含まないラインナップとなっているとのこと。確かに、タイトルの多くは非常にマイナーで、意識して捜さない限りはレコードの海にまぎれてみつからなそうなものばかりだ。フツーの読者が、この本片手にレコ屋のエサ箱を渡り歩くというのは想像しにくいが、かといって職業DJを目指す連中が、これを参考にディスクをそろえるとも思えない。ぱらぱらとページをめくりつつ、それぞれのDJが普段どんなレコードをスピンしているのか、あるいは彼らのコレクションが一体どんなものなのかを、「ふーん」程度に眺める程度でも充分楽しい本ではないかと。須永・小西・常盤によるスペシャル対談、全国のレコ屋ガイド及びレコ屋店主のオススメも併載している。まあこの辺はオマケ程度かと。(2005.08.30)

漫画家にして妖怪・水木しげる御大を中心に、京極夏彦、荒俣宏ら自称「妖怪馬鹿」たちが毎回妖怪関連のディープな話題で盛り上がるムック「怪」。本書は「怪」初出の京極氏の対談集で、「In☆Pocket」「歴史読本」「本の窓」「月刊カドカワ」に掲載された対談を併載している。京極氏と対談した方々は―――水木しげる、養老孟司、中沢新一、夢枕 獏、アダム・カバット、宮部みゆき、山田野理夫、大塚英志、手塚 眞、高田 衛、保阪正康、唐沢なをき、小松和彦、西山克。

毎回の対談の内容が濃いことは当然ながら、あらゆる知識に精通する京極氏の博識振りが素晴らしい。妖怪研究が民俗学、歴史学、はたまた大脳生理学にまで繋がる奥深い世界であることはすでに多くの人が認識しているとしても、さて実際にその分野の専門家とやりとりするとなると、生半可な知識では役に立たない。対談は常に丁々発止。ときにユーモアを交えつつ、シリアスかつディープな話題が展開される。薀蓄満載、しかも面白い。京極堂シリーズや覘き小平次など自作の一部ネタ晴らしや、バックストーリの説明があるのも嬉しい。

ちなみに注目は山田野理夫氏との対談。過去に山田氏は子供向け「おばけ文庫」に「茨城の野田玄斎という医者が『わいら』を見た」と書いているのだが、「わいら」という妖怪は基本的に出自不明であり、関連する文献の全く無い謎の妖怪なのだ。「野田玄斎」がどこから出てきた情報なのか、あるいは山田氏の創作なのか(おそらく創作が正しい)を京極氏は確認したかったようだが、山田氏は「わすれた。でもそんな文献を読んだ」と流している。行間に微妙な緊張感が読み取れて非常に興味深い対談となっている。 (2005.08.28)

2005年6月に演じられた妖怪落語・狂言・講談(いずれも京極夏彦作)の台本をあつめたもの。以下の作品が収録されている。

狂言: 豆腐小僧、狐狗狸噺、新・死に神

落語: 死に神Remix

講談: 巷説百物語・小豆洗い

狂言については、原作(京極)と、上演時加筆・修正台本(茂山千五郎)の2バージョンを収録している。また、茂山千五郎、春風亭小朝らによる狂言・落語の解説、京極作品へのコメントなどもあわせて収録しており、多面的に作品世界を観賞できる。

各作品とも時代背景として江戸時代を想定しているが、台詞回しには現代的な要素が多分に含まれており、伝統芸能のしかめつらしいさが無いのが良い。ただし、これまでに既出のエピソードを使用していること、いつもの薀蓄がほとんどないことから、コアな京極ファン向けの作品と考えたほうが良いかもしれない。(2005.08.20)

「ヤーンの朝〜グイン・サーガ103〜(栗本薫、ハヤカワ文庫JA)」

ゴーラの狂王・イシュトヴァーンから逃れるため、ルードの森に分け入った豹頭王グイン。イシュトヴァーンの追撃と、ルードの森の妖魅の攻撃とからグインを救ったのは、かつて「アルゴスの黒太子」と異名をとった騎馬民族の長、スカールとその軍勢だった。スカールの協力により辛くもイシュトヴァーンを退けたグイン一行は、ルードの森からユラ山地へと分け入る。ところが暗黒魔道師・グラチウスの奸計により、グイン一行の周囲に山火事が発生。山の頂上へと追いやられることになる。グラチウスとの取引を拒み、一時は死を覚悟したグインだったが、心理戦に負けたグラチウスの雨寄せの術によって九死に一生を得る。

・・・というのが前回まで。本作は次回から始まる新たなエピソードへの序章となる。グイン探索のため、ケイロニアから派兵された黒竜将軍トール一行のその後、国でイシュトヴァーンを待ち続けるカメロン宰相とイシュトヴァーンの息子・ドリアン王子の様子、暗黒魔道師グラチウスと白魔道師イエライシャとのグインを巡る壮絶な魔法戦などが描かれる。記憶を失ったグインと白血病によって死線をさまようスカールの運命は、イエライシャらによってさらに変転を重ねる。(2005.08.19)

「小栗虫太郎集〜日本探偵小説全集6〜(小栗虫太郎、創元推理文庫)」

日本を代表する探偵小説家として江戸川乱歩と並び評され、今尚多くのファンから支持を受ける博学の作家・小栗虫太郎の作品集。日本の探偵小説史に燦然と輝く名作「黒死館殺人事件」を含む、全5編を収録している。中島河太郎氏監修。1987年初刷。

収録作品は処女作「完全犯罪」、「後光殺人事件」、「聖アレキセイ寺院の惨劇」(以上昭和8年)、「黒死館殺人事件」(昭和9年)、「オフェリア殺し」(昭和10年)。「完全犯罪」の主人公は苗族共産軍の若き指揮官でソビエト人のワシリー・ザロフだが、それ以降は刑事弁護士にして名探偵・法水麟太郎が活躍する。博学阿世かつ超絶発想の持ち主・法水をして語られる作者の知識は、解剖学、病理学、薬学といった医学の分野だけでなく、数秘術、錬金術、黒魔術などの神秘思想、あるいは音楽、絵画、宗教史に至るまで多岐に渡る。特に500ページに及ぶ大作「黒死館殺人事件」は、これら知識の集大成とも言うべき作品。豊富な薀蓄は勿論のこと、考えうる限りのトリック(密室、暗号、館)が盛り込まれていて、まさに「日本三大探偵小説の一」の名にふさわしい(ちなみに残りは夢野久作「ドグラ・マグラ」、中井英夫「虚無への供物」)。

個人的な感想。西洋神秘思想を中心とした衒学趣味は亭主の好みとするところなので、「黒死館」は純粋に面白かった。ネットでは「読みにくい」「説明が下手」とあまり良い評価が与えられておらず、亭主もまた読解に苦労したのだけれど、最後まで読み通すだけの価値はある(と、個人的には思う)。もっと早くに読んでおけばよかった、と思う一方で、早くに読んでいたら基礎知識不足でちーとも面白く感じられなかっただろうと想像する。その意味では読み時、読む人を選ぶ探偵小説なのかもしれない。(2005.08.18)

「廃墟大全」など海外文献を国内に紹介するほか、自らも廃墟に関連した著書を多く執筆する著者による廃墟論の集大成。16世紀の宗教画に端を発し、現在まで連綿と続く廃墟芸術の歴史を事細かに解説する。本書では、美術史・建築史に関わる説明に多くのページを割いている。海外の美術館が収蔵する様々な廃墟画が(モノクロかつ小さいながらも)掲載されていて、文字だけでは分かりにくい廃墟の芸術性・精神性の一端を視覚的に把握することが出来るのが嬉しい。バベルの塔・ソドムとゴモラの破滅などから始まった「破壊」のダイナミズムが、次第に風景画や建築物のデザインなどのスタティックな世界へ収斂していくという氏の解説に納得。現代に興った写真芸術やアニメーションなどの新しいメディアとの関連にも言及していて、最後まで興味深く読むことができた。

廃墟的には「外道」、美術史的には「門外漢」、全くの我流でこれまで通してきた亭主にとっては初めての黄金体験。 廃墟論の奥の深さを感じる一冊だった。(2005.07.31)

「STAR WARS EPISODE III -Revenge of the Sith-(Lucasfilm)」(Movie)

1977年のEPISODE IV -A New Hope-から28年。スター・ウォーズサーガの最後を飾るシリーズ第6作目、完結編。

クローンの軍勢によって共和国軍が辛勝を納めた「ジオノーシス戦役」から3年。共和国軍と分離主義者との戦争は激化の一途を辿っていた。敵(分離主義者)によって拉致された共和国の最高議長パルパティーンを救出すべく、ジェダイ評議会から派遣されたオビ=ワン・ケノービとアナキン・スカイウォーカーは、敵軍の旗艦・インビジブル・ハンドに潜入。パルパティーンを救出し、半壊した旗艦を惑星状に強制着陸することに成功する。共和国の英雄としてパルパティーンの厚い信頼を勝ち得たアナキンは、自らジェダイ・マスターへと昇格することを望む。しかし、パルパティーンの側近として次第に力を強めるアナキンに憂慮したジェダイ評議会は彼のマスター昇格を却下。アナキンは次第にジェダイに不信と疑念を抱くこととなる。

一方、ナブーの女王・パドメは、アナキンとの子供を身篭っていた。予知夢によってパドメの死を感じ取ったアナキンは、ジェダイの掟に背いてでも彼女を死から守ることを誓う。しかしそれは同時に、彼がダークサイドへと陥るきっかけでもあった・・・。エピソードIV以降の主人公・ルーク・スカイウォーカーとレイア姫の生い立ち、ダース・ベイダーの誕生など、シリーズのあらゆる謎が解き明かされる作品。

--

"A long time ago in a galaxy far, far away..."というモノローグに続いてSTARWARSのロゴが登場した瞬間、全身に電流のようなものが走った。またスター・ウォーズを見ることができたという喜びと、もう見ることは出来ないのだという悲しみが入り混じった複雑な感情。EPISODE IVの序曲となる作品だけに、様々な場面でIV(ただし公開は1977年にとっくに終了している!)への伏線が登場する。ルークやレイアの誕生は言うに及ばず、チューバッカの登場、X-Wingのプロトタイプとでも言うべき可変翼の戦闘機、そして黄金に輝く新品のボディが美しいC-3PO・・・。懐かしく思えるそれらのアイテムは、作品中では未来へとし受け継がれるべき記憶なのだ。スター・ウォーズのファンならば「ああ、なるほどね」と思える演出がとにかく嬉しい。まるでスクリーンの向こうから、ジョージ・ルーカスが手を振って観客の声援に応えているかのようだ。

もちろん作品として問題がないわけではない。だらだらとした心理描写、退屈で内容の無い会話、そしてとってつけたように繰り返される戦闘シーンは、ぽっと出のSF映画ならば「落第」の印が押されても仕方ないレベルだろう。ハリウッド映画らしく金のかかりまくったセット、フル・デジタルでギラギラと照り返しの強いCG映像、そして派手なばかりで説明不足なストーリーなどなど、文句を言えばきりがない。数日のうちに急に大きくなるパドメの腹、同時進行のストーリの割には長く水に潜りすぎのオビ=ワン、抵抗することなく殺されていくジェダイの騎士らのマヌケっぷりを見ると、EPISODE IVのために無理矢理つじつま合わせをしているようにしかみえない。辛口な映画評論家や、テレビに出るだけでロクな作品を撮らない邦画監督ならば「ふざけんな、金返せ」と声をそろえて吼えそうな内容・・・

・・・だが、そんなことはどうでもいいのだ。

この映画は辛口映画評論家や、売れない邦画監督のために作られた映画ではなく、永らくスターウォーズを応援してきたファンに対する特別編なのだ。ダース・シディアスの凄まじいダーク・パワー、パルパティーンとヨーダとの息をつかせぬ対決、アナキンとオビ=ワンとの師弟対決など、ファンならば一度は想像した様々な夢の光景が眼前に繰り広げられる。前作比200%でダイナミックに動くR2-D2、グリーバス将軍によるライトセイバー4本使い(壮絶!!)などなど、考えうる限りのアイデアが映像化されていて、見ているだけでもワクワクする。最後なのだから、散々好き放題やってやろう!とスタッフが考えたかどうかは怪しいが、とにかく豪華絢爛、満漢全席な内容であることには変りない。

個人的にはこのEPISODE III、CDについてくるボーナス・ディスクみたいなものだと感じている。ボーナス・ディスクにはリミックスやシングルカット、アルバム未収録曲などがごちゃまぜに収録されていて、作品として評価するより、ファンにとってのサービスと考えたほうがよいだろう。EPISODE IIIもまた、28年間支持し続けてくれたファンへのボーナス・ディスクなのだ。

喜んで受け取れる人は、素直ににっこり笑って受け取ればいい。いらない人は「ヘン」とそっぽをむいて受け取らなければいいだけのことだ。

そっぽを向く人が何を言ったところで、この作品の価値が下がることは決してない。(2005.07.15)

「火事と密室と、雨男のものがたり(浦賀和宏、講談社ノベルス)」

「笑わない名探偵・安藤直樹」シリーズに続く、浦賀和宏の新シリーズ「松浦純菜と八木剛士」シリーズの2作目。凄惨な事故によって義手となった少女・松浦純菜と、銃で撃たれても生還する「奇跡の男」八木剛士の2人が、高校で発生した「女子高生首吊り殺人事件」と、街に頻発する連続放火事件の謎に迫る。

いつの間にか「青春ミステリ」の旗手と称されている浦賀和宏。ただし描く題材は「青春」と呼べるほどすがすがしく、甘美なものではない。不登校、イジメといった学校生活の暗部や、それらを取り巻く社会のゆがみがテーマの本シリーズでは、登場人物たちは常に日常に苦悩し、耐え続けている。何があっても無傷で生還する《力》を持つ八木ですら、学校では不条理なイジメに耐えつつ復讐の炎を燃やしている。本作ではもう一人、新たな《力》を持つ人間が登場するのだが、彼もまたイジメによって「ひきこもり」の生活を続けている。なんとなく「真剣十代しゃべり場」のような展開ともいえなくも無い。もちろん、カメラを気にして奇麗ごとに終始するTV番組の登場人物にくらべれると、イジメの理由、復讐の理由が幼稚なだけに生々しい。

そういえば、前作では曖昧にされてきた《力》は、本作ではより明確なものとして記述されている。新たな《力》が登場するあたりは、なにやらどこぞの三流学園SFにでもありそうな展開・アイデア。イジメや不登校などのテーマが無ければ、「超革命的中学生集団(平井和正)」になってしまいそうなモロさを持ったシリーズともいえる。特にアブナイのは、半信半疑ながらも《力》に対して意識的になってきた八木。これで彼がヒーローとして目覚めてしまったら、おそらく収拾がつかなくなるのだろうなぁと勝手に妄想している。シリーズの行く末を含め、何かと気になる作品の一つ。(2005.07.10)

「IMONを創る〜パソコンユーザーのための新しきOSを求めて〜(いがらしみきお、アスキー出版局)」

「ぼのぼの」「三歳児くん」など、思索的なおこちゃま4コマを得意とする異色の漫画家、いがらしみきお氏がアイコン誌に連載していたエッセイ。1992年発売。氏の提唱する"IMON"とは、(パソコンのOSに対する)人間のOSのこと。本書では氏の興味とする様々なテーマからIMONの本質を考察する。

まず最初に断っておくと、この本は「技術書」ではない。"OS"という名前から、技術的インスパイアを求めて買った人には著しく期待を裏切られることになる。

ついでに断っておくと、この本は「思想書」でもない。概念図や表が多く掲載されていたり、人間の精神に関して多くページが割かれているが、正直言って「つかえる」ものはほとんどない。精神的インスパイアを求めて買った人にも著しく期待を裏切られる内容になる。

では一体なんなのか。

亭主は学生時代にこの本を買ったのだけれど、内容が理解できずに手放していた。今回もう一度買いなおしてじっくり読んだのだが、やっぱりよく分からない。分かったのはエッセイのネガティブ・ポジティブの度合いがいがらし氏のゴルフのスコアと高い相関をしめしていることと、内容が回を重ねるうちにどんどんイイカゲンになっていくことくらいだ。ついでに言えば当初100を切っていたいがらし氏のスコアは連載中にどんどん悪化して、最終的には127まで落ち込んでいる。

うーむ。

とはいえ(と気を取り直す)、本書の趣旨が最後まで混乱しているというわけではない。らしい。本書の中で、氏は当時のパソコンが実は3歳児の知能しか持っていないこと、またパソコンの機能がどんどんアップしたとしても、その知能はおそらく変化しないであろう事を首尾一貫して指摘している。もしもパソコンを使う我々が、パソコンやパソコンのアプリケーションと同じものの考え方をするならば、それは3歳児の知能でモノを考えるのと同じなのだ。氏は知能退行しつつある理系不良(世のパソコンオタク)たちをやんわりと皮肉り、当時急激に広がりつつあった「パソ通」もまた、実は知能退行の一側面であると指摘する。現在のネットの現状、特に某巨大匿名掲示板の書き込みの低脳振りを考えると、この指摘は残念ながら当っているといわざるを得ない。

では知能退行を起こさないためにはどうすれば良いのか。氏によれば、そのソリューションこそが"IMON"であるらしい。OSがPC(ハード)とアプリケーション(ソフト)との仲介役であるのと同様、IMONというOSは、人間(ハード)と外界(ソフト)との仲介役になるのだという。なるほど、IMONとは一種の生き方指南、いやもっとくだけて言えば「世のパソコンユーザの心得」なのだ・・・と気がついたのは、このテキストを書いている丁度そのとき。

---

「ぼのぼの」という作品中で、氏は読者に向かって様々な思想をなげかける。その多くは「ぼのぼの」や「アライグマくん」という見た目の愛らしさにラッピングされているので、読者にその思想が100%伝わっているかといえばいささか怪しい。下手をすると「ヘンなことを言ってることが可愛い」と、いがらし氏の思想すらも「可愛さ」として間違って伝わってしまう可能性がある。

残念ながら、どうやら本書にもその傾向が少なからずあるようだ。氏が提唱する"IMON"が「よくわからないけどギャグ」として伝わってしまうならば、それは不幸なことだ。もともと氏は世間一般に使われる単語(例えば「価値観の多様化」)を使いたがらないというクセがあって、わざと別の比喩で言い換えたり、あえてその言葉を「どーでもいい」とひっくり返してしまうことが多い。レトリックとして斬新なものを追い求めている、と読み手に受け止めてもらえれば良いが、それが「よくわからないけどギャグ」と曖昧に受け止められてしまったり、読み手の精神的な疲労を高めているのだとしたら、それは不幸なことだ。

(ちなみに、亭主の経験則として、「ネットでは、長い文章ほど電波ゆんゆん」というのがある。こういう文章を必死に読んで、結局意味不明だったときの徒労感、喪失感が大きいので、亭主はよほどカクゴしなければネットで長文を読まない)

本エッセイも、多くの漫画で「天才」という評価をかちとったいがらし氏だから読めたけれど、これがネットのテキストとなって、ホームページに置かれていたら果たして読んだかどうか・・・「根暗トピア」「BUGがでる」以来のファンとしては微妙な一冊といえる。(2005.07.10)

追記: この文章も長いですね(苦笑)

「Jポップとはなにか〜巨大化する音楽産業〜(烏賀陽弘道、岩波新書)」

アメリカ留学中にマンハッタンの紀伊国屋に開設された「Jポップ」のCDコーナー。アメリカにあって、アメリカ人に見向きもされない異色の空間に疑問を持った著者が、帰国後4年の歳月をかけて書き上げたのが本書とのこと。1982年のCDの登場、1990年代のTVタイアップによるメガヒットの誕生、さらには最近のCCCD問題、輸入権問題に至るまで、日本国内の音楽産業を、経済、文化、テクノロジーなどあらゆる視点から考察した快著。

ちなみに、「Jポップ」の起源は、1988年にJ-Waveによって作り出された言葉。巷間で使われるようになったのは1994〜95年だそうだ

・・・がそれだけで終わらないのが本書の面白いところ。あまりネタをばらすと著者に失礼であるし、本を読むときの驚きが薄れるのであまり詳しくは書かないが、現在の音楽不況は、1970年代の歌謡曲全盛期から連綿と続く、あらゆる事物が相互作用の結果であるらしい。ネットで声高に叫ばれている音楽不況の「容疑者候補」たちも、時代の流れにあっては一脇役でしかないことを知ったとき、この問題の真相が見えてくるのだが・・・膨大なデータと関係者へのインタビューを、新書一冊に纏め上げた構成は見事の一言。

実は亭主、CCCDや輸入権の問題から昨今のJポップの状況にかなり絶望していた。どうしてCDが売れないのか、どうして音楽が大量消費されるようになってしまったのかと、自分なりにあれこれ思索をめぐらしていたのだが、考えれば考えるほど思考は発散、事態は複雑化して、どうして良いやら途方に暮れていた。本書はまさに亭主の思うところをずばりといい当てた「痒いところに手が届く」作品。気分すっきり、絶望の淵から戻ってくることが出来た。

某スレ240さん、ご紹介ありがとうございました(^-^)/(2005.07.05)

「ゲイルズバーグの春を愛す(ジャック・フィニィ、ハヤカワ文庫FT)」

古色に彩られた閑静な街、ゲイルズバーグに起こる不思議な事件を描く表題作「ゲイルズバーグの春を愛す」、机の隠し棚から見つかった手紙から、見知らぬ女性との恋が始まる「愛の手紙」など、10篇を収録したファンタジー小説。某Mixiの会員さんからオススメされたもの。1960年作品で1970年に邦訳が出版されている。文庫化は1980年。2002年に第17刷を数える。カヴァーイラストは内田善美。

ラブロマンスの味付けがなされたノスタルジックな作品集とでも言えばよいか。作者であるフィニィは、過去に対する憧憬を様々な小道具、舞台設定に寄せている。古道具屋に並べられた道具類の数々、若かりし頃の記憶、あるいは家や、土地に刻まれた過去の記憶などなど。そういえば文体そのものもどこか懐古調(それが1960年の作品だとしても)だ。セピア色に彩られた作品世界に浸っていると、まるで自分が古い映画の中のワンシーンにでも入り込んだような錯覚すら覚える。

個人的にイチオシはやはり「愛の手紙」だろうか。ページにして30ページほどの短編で、非常に単純な構成のラブストーリなのだが、ラストの2行には(想像していた結末とはいえやはり)胸にこみ上げるものがあった。お決まりのラストといえばそれまでだが・・・こうも美しく決められると、ヒネクレモノの亭主としては悔しいやら照れくさいやら。

ご紹介ありがとうございました(^-^)/(2005.07.05)

「ヒューマン〜ネアンデルタール・パララックス2〜(ロバート・J・ソウヤー、ハヤカワ文庫SF)」

量子計算機の誤動作により発生した異空間へのポータル。その向こう側には、クロマニョン人が絶滅し、ネアンデルタール人が知性を獲得した地球があった。多くの人々の反対の末、ついに始まった二つの人類の交流。しかしその先には暗雲が漂っていた・・・。

ネアンデルタール-人類の物理学者、ボディット・ポンターと、クロマニョン-人類の遺伝子学者、メアリ・ヴォーンを主人公とするネアンデルタール・パララックス・シリーズの第2弾。

前作では、誤ってこの世界へとやってきたポンターが、再び自らの世界へと戻るまでを描いている。本作はその数週間後、ネアンデルタール-人類の最高決定機関から「特使」の任命を受けたポンターが、同じく大使として命を受けた「トゥカナ」とともに、正式な技術交流のためにこちらへと再訪するところから物語がスタートする。ところが物語はのっけからトラブル続き。街中でポンターがテロリスト(?)に撃たれるわ、トゥカナがそのテロリストを怪力で殺してしまうわと、先行きはどんどん怪しくなっていく。ポンターとメアリのラブロマンスが進行するなか、ポンターの亡妻の女配偶者(ネアンデルタールには男配偶者と女配偶者がいる!)がポンターに言い寄ってきたり、メアリをレイプした犯人がさらに犯罪を重ねたり、さらに悪いことにはクロマニョン-人類の地球に大災厄が起こる兆候が現れたりもする――――。

多少の引きを残しつつもしっかり終わった前作に対し、本作はもうあっちこっちでマグマが噴出しつつ・・・といった感じ。前作に比べて話のテンポもよく、サクサクと読める。特にホーガンやブリンが好きなSFファンにはおすすめ。次巻はいよいよクライマックス。10月刊行だそうで・・・待ち遠しい。(2005.06.28)

大正十二年刊行、日本の史料に見られる妖怪を様々な視点から分類した奇書。容姿、性、年齢などの妖怪生物学的な分類、能力や弱点、出現時刻や場所など生態学的分類を施した内容は、それ以前にも、もちろんそれ以後にもない独自なもの。民俗学よりもむしろ博物学、文献学といった世界に近しい、といったら分かりやすいだろうか。

膨大な文献から多くの類例を挙げており充分なボリューム。ただし、オモチャ箱をひっくり返したような散漫さは否めない。結論らしい結論がないこと、分類に対する度数をカウントしていない点は不満だが、それ抜きにしてもこの本の価値は一向に下がらない。文庫版では多くの図版を追加し、妖怪の細部がより具体的に伝わってくる。興味のある方は是非。(2005.06.26)

島田荘司1986年の作品。

上野駅の隣接するホームにほぼ同時に到着した2つの新幹線。車内からは、毒殺され、花束で飾られた死体がそれぞれ発見された。イジメを苦に自殺した男子中学生の担当教諭と、イジメを先導した少年の母親の死体。2人の死因に疑問を持った吉敷竹史刑事は、イジメの舞台となった盛岡へと向かう。被疑者として浮かび上がったのは、自殺した男子中学生の父親。しかし彼には鉄壁のアリバイがあった――――。現代の中学校に潜む闇を精緻に書き綴った島田荘司渾身のミステリ。

新幹線を舞台とした時刻表ミステリ、あるいは盛岡を舞台にした旅情ミステリの形態を取ってはいるが、他の吉敷竹史シリーズ同様、本作もまた社会の闇、人々の苦悩に鋭くメスをいれたヒューマンドラマと言ったほうが良さそうだ。本作では、おなじみ北海道警の牛越刑事のほか、あらたに盛岡署の菊池刑事がパートナーとして登場する。特にこの菊池刑事、酒は一向に飲めないのに、「ジュースで酔える」という技を持つ変り種だ。深刻になりがちな吉敷刑事と、根っから明るい菊池刑事とのコンビにも注目したい(2005.06.18)

島田荘司1989年の作品。特に表記は無いが、解説に拠れば東京という都市を舞台にした「都市シリーズ」のひとつなのだという。東京の雑居ビルで発生した放火事件と、火災によって亡くなった警備員の青年を巡る物語。

警備員の青年の胃から大量の睡眠薬が見つかったこと、青年と同棲状態にあった女性が行方不明になっていることから、事件は当初情愛のもつれによる殺人として捜査される。しかし、そんな単純な仕掛けで終わらないのが島田作品の魅力。次次と途切れる手がかりを追ううち、事件は情愛のもつれから、「東京という都市の歴史」問題へと変化していく。そういえば、この手がかりの少なさは、貫井徳郎の「迷宮遡行」に通じるものがある。ただし本作のほうが、手がかりの引き出し方が自然で、違和感がない。この辺は作者のキャリアの差なのだろうか。

登場人物が全体的に地味で、吉敷刑事(現在は警部だ)や名探偵御手洗潔の前には今ひとつ印象薄なのが不満といえば不満だが、本作のメイン・テーマが「都市」であることを考えると、強烈な個性は不要なのかもしれない(2005.06.12)

「火の山〜グイン・サーガ102〜(栗本薫、ハヤカワ文庫JA)」

そろそろグイン・サーガの最新刊が出ているだろうと書店に向かったところ、最新刊があるべき場所がぽっかりと開いていた。店の人に問い合わせてみると、なんと売れてしまったのだという。

そういえばこのシリーズ、最近の書籍売り上げランキングでも常に上位にあるらしい。単独シリーズとして世界最長(ただしギネス未認定)となっただけでなく、売り上げでも国内有数のトップセラーにのし上がりつつある、国内ヒロイックファンタジー小説の102冊目。

ユラ山系でのゴーラ王・イシュトヴァーンとの一騎打ちに勝利し、難を逃れたグインとスカール。しかしその逃避行を妨げるのは、いつしか発生した山火事だった。驚くべき速さで燃え広がる火の手は、いつかグインとスカールを新たな窮地へと追い込んでいた。一方、グインによって重傷を負ったイシュトヴァーンは、退却先のタルフォの砦で生死の境をさまよう。95巻からの「グインの失踪」が、「北の豹と南の鷹の邂逅」のエピソードとして締めくくられる作品。(2005.06.12)

長野県北部、ナウマン象でも有名な野尻湖の東湖畔に建つカトリック系修道院で起きた連続密室殺人事件の謎に、名探偵・二階堂蘭子が挑む。修道院の厳格な規律の元で日々を送る修道女と尼僧たちがひた隠しにする修道院の秘密。殺人事件の見え隠れする、ヨハネ黙示録の暗示。時を遡って発生した司教の首なし死体。それらが全てが一つの線として繋がったとき、事件の背後に潜む巨大な陰謀が姿を現す。

密室、暗号、迷宮と、あらゆるトリックが総動員される渾身のミステリ。一つ一つの要素はどれもオーソドックスだが、テンポが良い所為かわくわくしながら読める。解説の大森望氏が「ローラーコースターノベル」と形容していて、ミステリというよりは冒険小説として読むのがいいのかもしれない。終盤はなんだか鉄(以下自主規制)

最後のどんでん返しは、いささかひっくり返しすぎかも。ファンから総すかんを食いがちな「夢オチ」や反則ネタではないからOKなのだが(2005.06.04)

切り裂きジャック事件から丁度100年後にあたる1988年に発表された、島田荘司の長編ミステリ。1988年のベルリンで発生した「連続娼婦殺人事件」の謎に、ベルリン警察が挑むというもの。なぜ娼婦は殺されたのか?そしてなぜ被害者達は腹を裂かれていたのか?そしてなぜ100年前と全く同じ手口なのか?混迷の度を深める捜査陣の前に現れたのは、「切り裂きジャック研究家」を名乗る一人の老紳士だった。被害者の棺が置かれた部屋のクローゼットの中で、老紳士が警部に語る二つの事件の真相とは?

いわゆる「企画物」なのだが、なかなか良く出来ている。安直な作家ならば「不条理」や「倒錯の世界」で済ませてしまいそうな猟奇殺人にしっかり論理的な動機を与えていて、島田荘司ファンならずとも思わず「なるほど」と思いたくなる内容。「犯人探し(フーダニット)」から「動機探し(ファイダニット)」と物語の視点を変えることによって、史実にさらなる深みと、ヒューマニティを与えている(もちろん島田氏の解釈が真実とは限らないけれど)。本文のエグさに対して読後感が良いのは好印象(2005.05.28)

「北斎妖怪百景(京極夏彦文、多田克己、久保田一洋編、国書刊行会)」

浮世絵の巨匠、葛飾北斎が描いた妖怪画の画集。浮世絵から草子の挿絵にいたるまであらゆる異形を収録している。巻頭の文を京極夏彦が、解説を(京極作品では多々良勝五郎先生こと)多田克己、久保田一洋が担当している。

個人的なお気に入りは、北斎の雷神図。邪悪な、しかし凛々しい姿の雷神の赤い姿とその背後にどんよりと蠢く黒い雲の精緻さもさることながら、雲から発せられる二条の雷光がすさまじい。まるでレーザーのように絵を切り裂く赤い閃光に、北斎のイマジネーションのすごさを実感した。江戸時代の絵師なんてとんでもない、この絵のセンスはむしろSFだ。

京極氏の文章は序文程度。多田氏の作品解説は分かりやすく、ユーモアに満ちている。久保田氏による北斎の解説は、北斎とその周辺を網羅した詳しい内容で参考になる。画集としてだけでなく、読み物、資料としても非常に優れた本。(2005.05.22)

「食人国旅行記(マルキ・ド・サド著、澁澤龍彦訳、河出文庫)」

フランスの作家、マルキ・ド・サドの1795年作品。フランス人の若者、サンヴィルの数奇な人生と彼が経験した波乱に満ちた冒険譚を綴っている。原著は全4巻の長編小説だが、日本語訳はこのなかの一部をセレクト。サンヴィルが恋人レオノールと駆け落ちするくだり、そして拉致されたレオノールを追ってサンヴィルがアフリカの食人国ビュテュア、南太平洋の楽園タモエを旅するくだりを訳出している。人間が人間を食らい、独裁者が享楽のために日々放蕩と姦淫にふける悪徳の国ビュテュアと、あらゆるものを国家が所有し、平等と節制の名のもとに国民全てが満ち足りた暮らしを送る美徳の国タモエの記述に極めて多くの字数が費やされている。言及の範囲は政治・経済・司法制度など多岐に亘り、さらにそれらを元に国民の価値観や倫理観、生活習慣について説明している。ガリバー旅行記などの見聞録風読み物よりもさらに思想的で、精神的な掘り下げが深い。

「食人国」という強烈な語感を持つタイトルと、サディストの語源ともなった作者の名前から強烈で猟奇的な作品を想像したが、作品そのものはギリシャの時代から連綿と続く「楽園思想」の書であり、(一部描写に衝撃的なものはあったとしても)作品として倒錯しているわけでは決してない。むしろビュテュアよりもタモエの描写に力点が置かれていて、永く不遇だった作者の、楽園に対する憧れの強さがうかがい知れる。

・・・タモエとビュテュアが、某将軍様のいる独裁国家の使用前と使用後にそっくりなのは気のせいだろうか?(2005.05.22)

「北の豹、南の鷹〜グイン・サーガ101〜(栗本薫、ハヤカワ文庫JA)」

イシュトヴァーン率いるゴーラ軍から逃れ、ルードの森へ逃れた豹頭王グインを待ち受けていたのは、休む暇なく襲い掛かる死霊の軍勢だった。永遠にも近い死霊との戦いに激しく消耗するグイン。絶体絶命のグインを救ったのは、草原の鷹、アルゴスの黒太子と異名をとるスカールの騎馬軍団だった・・・。世界最大の謎「星舟」の秘密を握る二人の戦士の邂逅によって、物語は再び変転を始める・・・。(2005.05.14)

「ギリシア世界での物語。プラトンが主宰するアカデメイアの生徒の一人が、アテナイ近郊の森の中で死んでいるのが発見された。生徒の死に疑問を抱いたアカデメイアの教師・ディアゴラスは、解読者・ヘラクレスに真実の追究を依頼。やがて二人の探索は、アカデメイアの生徒たちの間に広がる闇の深淵を垣間見ることになる・・・」

・・・という内容の作者不明の書物「イデアの洞窟」。ある人物からこの書物の翻訳を依頼された主人公こと「わたし」は、翻訳の途中、作中に秘められたメッセージの存在を確信する。ギリシアで「直観隠喩」と呼ばれた技法によって作中に織り込まれたメッセージの真の意味を求め、翻訳にのめりこんでいく「わたし」。ところが、翻訳が進むうちに「わたし」周囲には不審な影が見え隠れするようになり、ついには正体不明の人物によって拉致されてしまう・・・。

本書は、「作中作」を意識した「メタ・ミステリ」。日本では夢野久作の「ドグラ・マグラ」や中井英男の「虚無への供物」などがあるだろうか。ギリシア世界での犯人探しと、注釈という欄を利用した主人公「わたし」の謎解きが同時に進行する。イギリス推理作家協会最優秀長編賞受賞ということで、解説では「薔薇の名前(ウンベルト・エーコ)」「青白い炎(ナボコフ)」を引き合いに出して本書の位置づけを説明している。「薔薇の名前」はメタ・ミステリではなく、直接比較できるかは疑問。名著と呼ばれるこれら作品を引き合いに出すほど話題性のある作品ということだろうか。展開の激しさ、どんでんがえしのすさまじさでは日本のメタ・ミステリに軍配が上がるが、作品としてのまとまり、品のよさではこちらもなかなか捨て難い。(2005.05.03)

「グイン・サーガ・ハンドブック3(ハヤカワ書房編集部編、ハヤカワ文庫JA)」

正編100巻刊行を記念して発行されたファン・ブック。外伝1編、新たに追加された用語解説を含むグイン・サーガ事典、100巻到達に寄せられた作家・関係者達のお祝いの言葉などで構成されている・・・が。

はっきりいって読み応えまったくなし(-_-#)

これで\620も取るとは・・・タダで配布しても良いくらいの内容かと。(2005.04.17)

サークル勧誘華やかりし春のある日、「地球平面委員会」と書かれたビラが、大学の屋上からばらまかれた。屋上に立つは一人の美少女。偶然にもビラを拾った「ぼく」こと主人公は、その美少女に惹かれてその怪しげなサークルの部屋をノックした。サークルの会長でありくだんの美少女・宮里真希からの執拗な入会の誘いにおそれをなした「ぼく」は、再度に亘って委員会の入会を拒否するが・・・。名探偵の血を引く主人公「ぼく」と、謎のサークル「地球平面委員会」を巡る推理サスペンス。

講談社メフィスト賞でデビューした浦賀氏。幻冬舎からはこれまでに「ファントムの夜明け」「彼女は存在しない」の2作が出ており、これが3作目ということらしい。前2作がかなり重苦しいものだったのに対して本作はかなりライト感覚。あまり詳しくはいえないが、後半もかなりライトだ。ディープな作風を好むファンには「あれあれあれ?」という感じ。出版社ごとに作風を変えているのかもしれない。主人公のキャラが地味なりに非常に良く出来ていて、読みきりで終わるには少し残念だが作品としては完結している。ちょっと勿体無い。気軽に読むのが吉。(2005.04.17)

「ホミニッド〜原人〜(ロバート・J・ソウヤー、ハヤカワ文庫SF)」

カナダの地下にあるニュートリノ観測所の重水タンクの中に突然現れた人間は、絶滅したはずのネアンデルタール人だった・・・。クロマニョン人が絶滅し、代わりにネアンデルタール人が知性を獲得した並行世界からやってきたネアンデルタール-人類の量子物理学者、クロマニョン-人類とのファーストコンタクトを描く作品。ヒューゴー賞受賞。ネアンデルタール・パララックス3部作の第1弾。

カナダのSF作家、ソウヤーに関しては亭主自身、もうあっちこっちでオススメしまくっているのであっさりと言って終わりにするが、本作「ホミニッド」もまた激しくオススメ。ファースト・コンタクト、並行世界、ラブロマンス、進化論、そして法廷ミステリ!までをも組み合わせた構成は、これまでのソウヤーの作品の集大成と言えるだろう。彼自身による独自のネアンデルタール進化論、特にクロマニョン-人類と徹底的に価値観をことにするネアンデルタール人の文明の描写の細かさ、リアリティは見事だ。科学考証の一部に説明不足なものがあったり、終始まったりムードで緊迫感に乏しかったりと消化不良な部分はあるが、3部作とのことなので今後謎がどんどん解かれていくことを期待したい。ホーガンなどハッピー系ハードSFが好きな人には特にオススメの作品。(2005.04.16)

「豹頭王の試練-グイン・サーガ100-(栗本薫、ハヤカワ文庫JA)」

日本を代表するヒロイック・ファンタジー小説の記念すべき第100巻。ちなみに現時点で作者は103巻を脱稿しているそうで。物語はまだまだ続く。

星船からの脱出の際に再び記憶を奪われた豹頭王・グインは、人類の版図・中原へと戻る途中、荒野ノスフェラスと中原とを分かつ大河・ケスの河畔で、ゴーラ王イシュトヴァーンと邂逅する。記憶を失ったままイシュトヴァーンの虜囚となり、ゴーラの首都イシュタールへと連行されることになったグイン。しかし、その一方で、彼を救おうと暗黒魔道師・グラチウスもまた行動を起こしていた。グラチウスとの対話で自ら進むべき道を模索するグインが、最後に選択した道とは・・・?

とうとう100巻である。ここまで巻数が重なると、読みたい人は確実に買うであろうから紹介する意味はなく、読む気の無い人に100巻は苦痛であろうから、これまた紹介する意味が無いような気がする。してみるとこのテキストもあまり意味の無いものかもしれないが・・・100巻分をレジュメにしたら「ミニ・グイン」として1巻作れるかもしれない。早川さんどうっすかこの企画。(2005.04.10)

歴史ミステリ・シリーズ「Q.E.D.」, 女性コミックのノベライズ「麿の酩酊事件簿」と並ぶ、高田崇史の連作シリーズ「千波くんシリーズ」の4作目。容姿端麗・頭脳明晰の高校生「千葉千波」くんが、日常に起きる様々な事件を解決する。高田氏の無類のパズル好きを反映した、パズル仕立ての連作6本を収録。本作では主人公「ぴいくん」の妹、チョコちゃんを中心に物語が展開する。

なお、本巻最終話(6話目)は正月明けのエピソードとなっており、浪人生の「ぴいくん」と、同じく浪人生でぴいくんの友人「饗庭くん」は、これ以降人生2回目の大学入試に突入する予定。(マイペースな饗庭クンはさておき)ぴいくんはそれなりにあせっているようだ。巻末にぴいくんからの「お別れの挨拶」があったことから、ネットなどでは、「4作目で物語は一区切り」と噂されていて、大学合格後のエピソードが語られるかどうかは不明。

・・・もしかしたら次は本格推理で再登場したりして?(2005.04.09)

妖怪研究家、漫画家としても高名な水木しげる氏が、西洋の妖精を氏のカラーイラストともに解説した本。ケルトをはじめ、イタリア、ブラジル、中近東の妖精も紹介、また日本の妖怪と比較する。

まず一つ指摘しておきたいのは、本書の中の多くのイラストが、Brian FroudのFairies(フェアリー、日本語版はサンリオから出版)という非常に有名な画集のアレンジとして描かれていること。亭主は高校生のころ入手し大学を修了した際に誰かに進呈してしまったのだが、内容は非常に良く覚えている。水木氏はFairiesの画を独自にアレンジしていて、まったくオリジナルなデザインを想像していた亭主にとってはかなり意外だった。もちろん、日本の妖怪を研究するには、西洋の怪異にも通じておく必要があるだろうが、この本、おおよそ氏が読むには不釣合いな(失礼)ファンシーな画集なのだ・・・。

本書がFairiesの水木版だとしても、本の価値は一向に下がることが無い。出色は妖精と妖怪をその生態、行動から比較した部分だろう。もともと国が違うのだから妖怪も違う・・と思いがちだが、昔の人々の自然観、あるいは倫理観は意外と万国共通であるらしい。特に自然の脅威の具象化、あるいは子供達への教育に妖怪・妖精を用いるという方法はどの国でも一緒。水木氏の精密でユーモラスな画とともに、氏の解説を楽しみたい(2005.04.03)

「みんながコレで燃えた!NEC8ビットパソコン PC-8001・PC-6001(ASCII)」

NECが発売した8ビットパソコンの名機、PC-8001(1979年)とPC-6001(1981年)を特集したムック。ハード・ソフト開発者のインタビュー、PC-8001・6001で発売されていたゲームの紹介、当時の雑誌記事・広告(PC-8001・ 6001以外の懐かしいパソコンの記事もある)などをまとめたもので、当時が分からない人にはさっぱりわからない、分かる人には涙がちょちょぎれるほどにわかってしまうという超特殊本。

特筆すべきは、ASCIIから発売されていたゲームパッケージをそのままアプリケーションとして復刻した点で、PC-6001用ゲームパッケージとして当時人気を博していたAX-1〜9、シミュレーションゲームシリーズのSX-2、8001用ゲームパッケージのAY-2、そして小松左京氏監修によるアドベンチャーゲーム「コロニーオデッセイ」など 31本のタイトルが堂々復刻されている。特にAX-5(オリオン/クエスト)は、PC-6001を代表する大作ゲームとして、亭主も永らく復刻を待ち望んでいた。

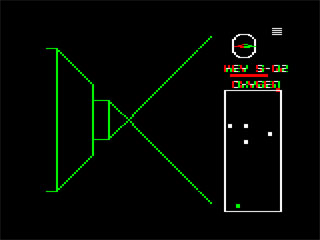

3Dシューティングゲームの金字塔、OLION。

宇宙空間で敵戦闘機とドッグファイトを繰り広げる。

戦闘機と旗艦を規定数撃墜すると、次の面に進むことが出来る。全3面。

Apple

][c/eでリリースされていた3Dスペースシューティングゲーム、Hadronに似ていることから、オープニング・デモにはHadronの製作者、「Larry Miller氏の作品をベースとしている」とあるが、画面表示以外は全くのオリジナル。というかOLIONのほうが圧倒的にセンスが良い(苦笑)

ちなみにOLIONに関しては右記ページが詳しい(OLION ULTIMANIA)

3D迷路ゲーム、QUEST。

迷路内に落ちている酸素と矢を拾い、酸素切れになる前に矢で「目に見えないオバケ」を倒すゲーム。オバケはレーダーに表示されるが、方向感覚が狂っていると、近づかれてもどちらへ逃げてよいのかが全く分からず、パニックを起こすことになる。

亭主は当時中学生で、同じP6仲間だった小林君・小沢君とともに、小林君の家で夜遅くまで夢中になって遊んでいた。そういえば、当時は3人ともオリオン/クエストを遊ぶ際に必要なROM/RAMカートリッジ(拡張メモリ)を持っておらず、小沢君の友人からカートリッジを借りて遊んでいたような気がする。返してくれとの督促がくると、即座に返してまた借りてくる。ゲームのためならどんな努力/手間も厭わなかった当時が懐かしい。

そのほか、芸夢狂人氏、たいにゃん氏、中村光一氏(チュンソフト)ら往年のスター・プログラマのインタビューや、現在PC-6001のエミュレータを開発している草の根プログラマの皆さんらの対談も収録。P6ユーザにはたまらない一冊といえる・・・。

・・・が、記事の分量に比してPC-8001用のソフトはほとんど収録されて無い(2本のみ)ので、80ユーザにはちょっとストレスが溜まる内容かも。まあP6ユーザの亭主は、そんなことは全くキニシナイのだ。(2005.03.24)

増えすぎた人類が、地球を出て他の惑星へと移住を始めた未来。

自らの鑑定ミスにより、人類の移住した惑星を滅亡させてしまった男・セイタロは、死に場所を求めて愛らしい動物「タマゴ熊」と謎の少女「ウェンディ」の住む楽園へと(宇宙船的に)漂着する。ウェンディにピーター・パンと勘違いされたセイタロはこの楽園に住むことを決意。一方、この惑星には、人類を移住させようとする別の惑星探索チームが到達していた。

はたしてセイタロは、このチームと、人類から楽園を守ることが出来るのだろうか?

--

昭和61年初版。表紙・手塚治虫。解説・小松左京。昭和61年といえば19年前、表紙のデザインや解説の内容がある種の郷愁を誘うが、本作品が、エデンの園以来人類が夢想する「楽園」という普遍のテーマを扱っていることを考えると、この郷愁はある意味妥当だ。一方、本編の地味さ、控えめさはどうしたものだろう・・・?当時の状況を差し引いたとしても、本編から立ち昇る(クラークやアシモフを思わせる)古きよき時代のSFの香りが、亭主にはどうにも物足りない。いや、内容的にはかなり面白かったのだけれど、作者の「古典へのオマージュ」「懐古趣味」が強すぎる気も・・・。良くも悪くも同人誌的、日本的な内容かと。(2005.03.21)

自他共に認める「情けない男」迫水(さこみず)の前から、突然愛妻が姿を消した。10年間努めていた不動産業を馘になり、無職、無収入となった彼は、手元にあったわずかな資金を使って、妻の探索を開始する。一筋の手がかりを頼りに妻にそっくりな女性の行方を追い始める迫水、だが彼の探索を阻んだのは、行く先々で彼を恫喝するヤクザたちだった。彼に探索の中止を迫るヤクザ。妻の身に一体何があったのか?そして、妻の正体とは・・・?

--

ミステリ界とファンを驚愕させたデビュー作「慟哭」の作者が、2作目として執筆した「烙印」を全面改訂・リライトして完成させた、本格推理の傑作。「プリズム」や「鬼流殺生祭」を読んで、「うーん面白いことは面白いんだけど・・・」となんとなく不満に思っていた亭主だったが、本作を読んであらためて貫井氏のファンになった。「慟哭」を読んで面白いと思った人ならば間違いなく面白いと感じる内容に仕上がっている。情けない男・一般人の代表とも言うべき主人公が、ヤクザに凄まれながらもどうして妻を捜し続けるのか・・・彼の心情の移り変わりが実にリアルかつ自然に描かれている。(2005.03.12)

「犬と暮らす人の生活(ゴンザレス三上、メディアファクトリー)」

快適音楽のギターデュオ、ゴンチチのゴンザレス三上による初エッセイ集。

肥満で雑種の愛犬「クロベイ」との生活を綴った犬好きのためのエッセイ・・・と思いきや、実は愛犬に関する話題はごく一部。氏が聴いた音楽、読んだ本、散歩や買い物や仕事の話など、普段身の回りにある何気ない話題が大半を占める。氏曰く「犬が好きな人のエッセイ」とのこと。なるほど。内省的かつ独特な視点から書かれた文章には共感するところが多く、(亭主的には)ファン心理を抜きにしても充分に面白かった。チチ松村氏を語るときの氏の気さくな文体に、コンビの絆の強さを再確認。(2005.03.07)

「Cの福音(楡 周平、宝島社)」

ニューヨーク、ハドソン湾に一人の東洋人の死体が浮いた。死因は、コカインの大量注入によるショック死。観光客に発見されたその死体は、ニューヨーク市警の監察医によって検死をうけたあと、「身元不明遺体」の一つとして処分された。

ドラッグを発端とするマフィアと日本人青年との対決を描いたピカレスク(悪漢)小説。

--

・・・うーん、分からない。これって本当に面白いのだろうか?わりと売れた本だそうだし、最近も店で見かけるから多くの読者を獲得しているのだろうが・・・この本を読み終えて、亭主は途方もない徒労感に襲われた。

もともとピカレスク小説なので、癒しであるとか、謎解きであるとか、社会へのメッセージ性なんてものに期待してはいけないのだろう。帰国子女で戦闘のプロ、ドラッグの売人でもある日本人青年と、黒社会に君臨するマフィアたちとの駆け引きがこの小説の全てだ。この日本人青年がすごい。両親の転勤とともにアメリカに移り住むが、飛行機事故で両親を同時に失う。莫大な慰謝料を手に入れた彼は、ミリタリー・スクールで戦闘のノウハウと鋼のボディを手にいれ、マフィアに見込まれて黒社会の一員となる。日本に戻った彼は、スパイ顔負けのテクニックを駆使しドラッグを海外から密輸することで、20代前半にして資産家となる。オーストリアの銀行に莫大な預金を持ち、架空の会社のオーナーを掛け持ちし、日頃は超豪華なマンション(元麻布)に住み、超豪華な車(ジャガー)に乗り、超豪華な酒(ドンペリ)を飲み、一糸纏わぬ姿で眠りにつくのだ。

・・・これが作者の考える「カッコイイ」姿なのだろうか?

亭主が貧乏性であるとか、あるいはしがないサラリーマンであるとか、そういう個人的な事情を差し引いても、この姿を「カッコイイ」と言い切るにはかなりの勇気が必要だ。単に耳心地の良さそうなブランド名を芸能誌から引用したような安直なレトリックと、その組み合わせの悪趣味さには、読んでいていちいち怖気がたつ。しかもこれが、全ての登場人物の形容に用いられていて、さらに言うなら、それらの小物はほとんど全てがストーリーに関わらないのだ!

本作の初版は1996年。日本ではとっくにバブルが去り、世の中が急速にチルアウトへと向かっている時代にあってこの内容は、チルアウトを通り越して「お寒い」の一言に尽きる。もし仮に、これらの小道具がなかったとしても文意は通るし、ストーリは単純そのものなのだからショートショートにしてオムニバスに組み込んだほうが良心的だったかもしれない。

最初に伏線があるだけで、たいしたどんでん返しも、あっと驚くアクションもないストーリ展開。主人公の青年以外はいずれもぱっとせず、個性もへったくれもない。戦闘シーンはクライマックスのはずなのに、たった数ページであっさりと終わってしまう。そして何の感慨もない悪趣味なエンディング。

とにかく何から何まで不満だらけの作品。このテキストを書いていると、こんな本を5年から本棚の一角に積んでおいた自分が悔しくなってくる。悔しいからアフェリエイトもしない。(2005.03.04)

歴史伝奇ミステリ「神の系譜」シリーズに続く、西風隆介第2のシリーズが書き下ろしで登場。今回はファンタジー小説。ポップでファンキーなハードボイルド。

投資顧問会社の取締役・マックは、薄汚れたコートに身を隠しつつNYの闇の中を疾駆していた。投資の失敗からマフィアに命を狙われることになってしまった彼。ところが、裏路地で遭遇したバニーガールによって、神を巡る壮大な冒険の舞台へと足を踏み出すことになる。

--

神の系譜シリーズに比べるとかなりライトな物語だ。ライトノベルっぽい表紙、標準的オタクさんが好みそうな萌え系ヒロイン、ディズニー映画にでも出てきそうなご陽気なヒーローの3拍子。重厚長大複雑怪奇をこよなく愛する亭主としては、一読の印象は必ずしもよろしくない。作品全体にちりばめられた薀蓄や、SF・ファンタジー・ミステリなどをミックスさせた物語を、「ほどほど」と評価するか「中途半端」とするかは人それぞれだろう。神の系譜シリーズが好きな読者ならば、さらに重厚な作品を渇望していたかもしれない・・・。

救いはこの作品がシリーズであること。氏の描くSANCTUMの世界が、読者を予想外の方向へと連れていってくれればよいのだが。(2005.02.26)

どむや繁盛記(Nov.22, 2004) より

上巻をやっとの思いで読んだのだが、下巻を読む気になれずにもう5年ちかくほったらかしてある。

第二次大戦前夜、ドイツ人と日本人の混血である青年武官がドイツに派遣された。国際情勢は日に日に悪化、国内でもユダヤ人排斥運動が高まるなか、彼は一人のユダヤ人女性を助けてしまう・・・というのが上巻、だったような気がする。なにやら不穏な雰囲気なのは分かったが、それ以上に惹きつけられるものもなく。シンドラーのリストみたいなものかな、と予想したきりそのまま。

--

どむや繁盛記で「積読」としていた「ヒトラーの防具」の下巻を読み終えた。下巻ではとうとう第2次大戦が開戦、事態は急転直下する。国内ではナチス親衛隊らによるユダヤ人狩りが激しさを増す。ソ連侵攻の失敗により戦局は日々悪化し、人々の生活は困窮を極める。やがてベルリンは空襲によって焦土と化し、市内は死体と、ボロ切れ同然の布を纏った被災者で埋め尽くされる。

エリート士官・外交官でありながら、ヒトラーと、ナチスの戦争に疑問を抱き続けた主人公もまた、悲劇の運命を辿る。ドイツ国内で医師として働いていた主人公の兄は、ナチス親衛隊による精神薄弱者の虐殺に反抗し、銃殺される。彼の部屋に匿っていたユダヤ人女性は彼の子供を身ごもるが、空襲により子供ともども命を落とす。外交官と反ナチス、二つの立場にあった主人公が絶望の中で下した決断は、彼自身が「ヒトラーの防具」となることだった・・・。

正直、下巻を読まずに放っておいた自分自身が恥ずかしい。上巻のユルイ展開と、主人公の恵まれすぎた境遇に共感できなかったことが積読の原因だったのだが、守るべき人、愛すべき人を得た下巻の彼は、共感を超えて尊敬に値する。襲い掛かる悲劇に絶望することなく、ひたむきに「外交官」として戦い続ける彼の姿に高貴な魂すら感じられた。史実を超えたラストの展開も見事。惜しむらくは間の抜けたエピローグが興ざめだったことか。(2005.02.20)

YMOフリークのミステリ作家、浦賀和宏の最新作。常に過激な視点からミステリを捉え続けてきた氏が放つ次の一手は、新たなヒーローたちの創造だった。

浦賀作品には既にヒーローが存在する。第1作目からのヒーロー、「笑わない名探偵・安藤直樹」は、その明晰な頭脳と冷徹ぶりで、常に事件を解決へと導いてきた。近作では、彼の「恐るべき」冷徹ぶりが明らかになるのだが、彼に降りかかった絶望を知っている読者達は、安藤は(どんなに鬼畜であっても)ヒーローであり、また浦賀作品の中で唯一物事を終結させる資格のある登場人物であることを認識している。

そしてまた読者達は、そんなヒーローが、潜伏してかなりの時間が経過していることにジレている。

--

本作では、両手に紺色の手袋をはめた高校生、松浦純菜と、超強運・超不幸な高校生、八木剛士を主人公に物語が展開する。思慮深いが行動派・どこか西乃園萌絵を思わせる少女・松浦純菜と、ガンダムのプラモ作りが唯一の趣味という高校生・八木とが出会って物語が開幕する。自分の信じた道に向かって猪突猛進する純菜と、その純菜に惹かれつつもイヤイヤ付き合う八木のコンビが女子高生連続殺人事件の謎を追う・・・

・・・とかくと、なにか学園モノ、ラブコメのように感じるかもしれないが、実際はかなり暗い物語だ。純菜は過去に暴漢に襲われ、両の手を滅茶苦茶に殴打された挙句、自転車の車輪が腕に乗ったまま、車で轢かれている。お陰で腕はミンチ状態、大手術で命は取り留めたものの、腕は見るも無慙な状態に。

八木は、両親を事故で失った後、妹とともに伯母の家に預けられている。数日前にはファミレスで妹と食事中、強盗に銃で撃たれている。強運によって八木はかすり傷で済んだが、妹は意識不明の昏睡状態。両親死亡、妹重篤の中にあって、自らはなぜ死ねないのかと苦悩している。

物語中では、純菜は暴漢に復讐を誓い、八木は家族を失った悲しさと自らの無力さに絶望して自暴自棄となっている。要するに、そういうディープな状況下の物語なのだ。

さらに言えば、本作品は、猟奇殺人に彩られた「笑わない名探偵・安藤直樹」シリーズの一部でもある。本作に安藤自身は登場しないが、シリーズにおいて重要な役割を果たす人物が一部に登場しており、将来安藤が本作の登場人物と関わる可能性は極めて高い。

先に「新たなヒーローたち」と書いたのは、本作の登場人物である純菜と八木が、安藤に匹敵するくらいの《力》を持っていて、脇役にさせておくのが勿体無いくらいのコンビだからだ。快刀乱麻な推理力や、警察の情報網をインタラプトできるコネクションはないが、それを埋めて有り余るだけの《力》を持っている。さらにいえば八木のやる気のなさとその強運は、今後の成長(というか豹変)を予感させる。

新シリーズの開幕か。それとも安藤直樹シリーズの伏線か。複雑に交錯する浦賀世界の可能性がまた垣間見えたという意味で、ファンにとっては心躍る作品といえる。(2005.02.12)

「ルードの恩讐〜グインサーガ99〜(栗本薫、ハヤカワ文庫JA)」

日本を代表するヒロイック・ファンタジー小説の第99巻。第1巻「豹頭の仮面」から25年。100巻完結を目指して書き続けられてきた本作だが、物語はまだまだ続く。

3度目の転移によって記憶を失った豹頭の戦士・グインは、自らの記憶を取り戻すために辺境の荒野・ノスフェラスを出発する。彼を王と慕う大ガラスと砂漠オオカミの道行きによって無事に荒野を踏破したものの、昔の戦友・ゴーラ王イシュトヴァーンが率いる軍勢と出会ってしまう。記憶のないままイシュトヴァーンと会見するグインは、イシュトヴァーンに悟られるよう自らの過去を把握する。グインの行動に不審を憶えたイシュトヴァーンは、グインを虜囚としてトーラスへ連行することを決意するが、一方のグインは軍勢からの脱出を画策していた。二人の思惑が交錯する中、深夜にその事件は発生する。

次回クライマックス!(2005.02.11)

「劇団夢の遊民社」解散後に上演された戯曲5作品を収録。1998年発表。このあと「20世紀最後の戯曲集」「21世紀最初の戯曲集」と立て続けに戯曲集を発表するのだが、劇団解散後も氏がこれほど精力的に活動するとは、一体誰が想像しただろう。昨年も「赤鬼」「走れメルス」で第4回朝日舞台芸術賞を受賞している。

本作に収録の戯曲について、カンタンに紹介。

「キル」:モンゴルの草原を駆ける騎馬民族の首長、テムジンと、彼の妻との数奇な運命を描く。シルクロードを伝って西方からやってくる文化の波に翻弄されるテムジンと、彼の元を離れて西方に旅立つ妻は、果たして再会を果たすことが出来るのだろうか?

「贋作・罪と罰」:維新志士たちが暗躍する幕末。才女・英は、困窮のあまり金貸しの老婆とその妹を撲殺する。官警の目を恐れ、逃避行を計画する英のもとに現れたのは、はるか昔に行方をくらませた父だった・・・。父の本当の狙いとは?そして、英と志士達の行く末は?

「TABOO」:天皇の子として生まれたものの、南北朝の対立を避けるため、あえて愚鈍者として育てられた一休禅師。芸の道を究めんと京に旅立つが、田舎の愚鈍は京の知恵者、あれよあれよと有名人。芸を追及する彼が、最後に編み出した芸とは一体?

「赤鬼」:日本のムラに漂着した異邦人「赤鬼」と、赤鬼に思いを寄せる女性の物語。登場人物がつぎつぎとその役どころを変える、トリッキーかつハイスピードなラブストーリー。

「ローリング・ストーン」:ロックとフォークの国境で揺れる「石」たちの物語。あるときは政治を動かす宝玉として、あるときは国を滅ぼす投石として国を横断する彼らの永住の場所はどこにあるのか。

実は本書は、買ってから半年ほど放っておいたもの。読むものがなくなってきたのをいいことに、一気呵成に読んでしまった。氏の作品にしては近年まれに見るテンポの良さ、面白さで、時の経つのも忘れてしまった。そういえば、氏の「野獣降臨」や「走れメロス」を読んだのは中学生のころで、図書館で何回も借りたあと、小遣いで文庫本を買ってくるほど夢中になっていた。本作を読んでいたら、中学生の頃、氏の作品を貪るように読んでいた自分を思い出して、なんだ自分も変わってないなと苦笑い。(2005.02.10)

21世紀国際ノンフィクション賞第4回受賞作。絶対音感とは「ランダムに提示された音の名前、音名が言える能力」とのこと。絶対音感の所有者は楽器の音は勿論、サイレンの音やグラスを叩く音さえも、音名として認知・弁別できるそうで、第2次大戦中から軍事利用されていたほか、戦後の日本の音楽教育に大きな影響を与えたという。本作は、音楽史、脳科学、アーティストへのインタビューなどあらゆる観点からこの能力を考察する。

ちなみに本書は、絶対音感を獲得するためのノウハウ本ではなく、音楽教育の現場、音楽の楽しみ方を俯瞰する音楽エッセイなので誤解なきよう(実は亭主は最初、ノウハウ本だと思って読んでいたのだが、あまりにも話がノウハウから遠ざかるので、1/3ほど読んだあとほっぽってしまっていた)。有名アーティストのインタビューを多数収録、役に立つ薀蓄も多いので肩肘張らずに読むのが良いかと。(2005.02.01)

「本陣殺人事件(金田一耕助ファイル2)(横溝正史、角川文庫)」

金田一耕助シリーズ。第1回探偵作家クラブ賞長篇賞に輝く名作「本陣殺人事件」ほか、中篇「車井戸はなぜ軋る」「黒猫亭事件」を含む全3篇を収録。奇抜なトリックと惨劇に彩られる怪事件を、探偵金田一耕助が解き明かす。

綾辻行人氏をして「全人類必読」と言わせる「本陣殺人事件」は、海外ミステリの密室トリックに対する返答作品とでも言うべき内容。岡山の豪商、一柳家で起きた惨劇。雪の降る夜、新婚夫婦が離れで無慙にも死んでいるのが発見される。密室の中、夫婦はどうやって死んだのか?そして密室はどのようにして作られたのか?そして犯人の行方は?惨劇の謎を解き明かすため、東京から金田一耕助が招聘される。

作品中で「密室生成に機械的トリックを使った作品にはがっかりさせられる」という旨の台詞を耕助に喋らせたり、ガストン・ルルーやディクスン・カーの作品に登場する密室を紹介したりするあたりに、横溝正史がいかに海外ミステリを意識していたかがうかがい知れる。気合が入る余り、言い回しが大仰になってしまったり、描写が凄惨に過ぎてしまったりと、当時から賛否両論あったようだが、どぎつい作品の多い昨今、この程度の言い回し、グロ描写はむしろ「丁度いい」レベルかもしれない。当時としてはかなり破天荒なキャラクターに写った探偵・金田一も、変り種の多い探偵小説のなかからすれば、理想的なほどにバランスの取れたヒーローだ。探偵小説のクラシックとして、映画、ドラマなどで消費されつくした感のある横溝作品ではあるが、新本格ミステリが爛熟期を迎えた今という時代にこそ読まれるべき作品なのかもしれない。(2005.01.29)

「占星術または天の聖なる学(マルクス・マニリウス、白水社ヘルメス叢書)」

ローマ時代に成立した占星術の古典。地球を巡る天体の動きから宇宙の構造を説明し、黄道十二宮が人間に及ぼす運命を詳細に解説している。トリゴーヌ(グランドトライン、黄道十二宮を円に並べたとき、正三角形に配置される宮の組み合わせ)は相性が良いであるとか、テトラゴーヌ(スクエア、四角形に配置される宮の組み合わせ)は相性が良くない、など、現代の占星術の基本となる考え方は既に本書に記されていて、まさに占星術の古典的名著と言える。原題は「アストロノミコン」。ただしこれは後世の写本に書かれた副題で、本来の書名は失われている。ちなみに、占星術の解説書として最も古い文献とのこと。

黄道十二宮を含む星座がギリシア神話に基づくとおり、本書における解説も、ギリシア神話のエピソードに立脚したものとなっている。各星座の暗示・属性はギリシア神話に沿ったもので、さらに実際の動物や、四大元素の暗示も含む。例えばみずがめ座とうお座は水という属性から相性が良かったり、おひつじ座は羊から臆病という属性を付与されていたり。その多くはこじつけや言葉遊びで科学的な根拠は極めて低いのだが、ときどき核心を突くような記述があってぎょっとすることもあった(さすがに、ローマ帝国が公正なるてんびん座の暗示であるという記述に失笑したが)。当時の世界観、人々の運命論に思いをいたすという意味では興味深い内容だが、現代の星占い同様、実生活にほとんど役に立たないので、現実主義の人は読まないほうが吉。(2005.01.18)

岡山の旧家に伝わる巨大な釜が鳴動するとき、必ずや凶事がその家を襲う―――言い伝え通りに起こった惨劇。完全なる密室に置かれた釜の前に転がる青年の遺体からは首が切り離されていた。なぜ密室は作られたのか。そしてなぜ首は切り離されなければいけなかったのか・・・。博学の薬剤師にして素人探偵・桑原崇が、現在と過去の二つの謎を解き明かす人気歴史ミステリ"Q.E.D"シリーズ第9弾。

今回の舞台は、民話・桃太郎の岡山県。主人公の桑原と他称・桑原の恋人の棚旗奈々、奈々の妹の沙織は夏休みを利用して岡山・吉備津神社へと出かけるが、フリージャーナリストで桑原の悪友・小松崎によって、岡山の旧家、鬼野辺家にまつわる密室殺人事件に巻き込まれてしまう。吉備津彦命によって退治されたと伝えられる鬼「温羅」の伝説に隠された歴史的真実を桑原が語るとき、歴史の闇に消えていった鬼達が、鬼野辺家と、日本人にかけた「呪」の全容が明らかになる・・・。散々Q.E.D.シリーズに影響を受けて、京極夏彦のシリーズに影響を受けて、さらには「神の系譜」シリーズにも毒された亭主にとっては、衝撃の結末もごくごく当然の帰結といった感じだったんですが(汗)、どうなんでしょうか。その辺正当な評価が出来ないんですが(汗)

歴史ミステリの部分については(仏教の第7、8識関連にやや牽強付会の部分がある気がするものの)エンターテイメントとして充分に楽しめる内容。歴史と地理の勉強にもなる。一方、本格ミステリという視点では、ストーリが他のQ.E.D.とほぼ同じ(ネタバレを回避するにはこの程度に書くくらいしか方法がない)なので、コアなミステリファンには物足りないかもしれない。素人探偵・桑原崇の性格もあるが、彼が積極的に事件に絡んでこないことも不満の一つ。個人的にはトリックもだが、ストーリの意外性や、探偵・桑原が積極的に事件の謎に挑む姿を希望したいところ。(2005.01.16)

「ドラゴンクエストVIII 〜空と海と大地と呪われし姫君〜(スクウェア・エニックス)」(GAME)

言わずと知れたコンピュータRPGの怪物ソフト、ドラゴンクエストシリーズの最新作。VIIIはプレイステーション2(PS2)対応、PS2のグラフィック機能を限界まで活用し、ドラクエの世界を3Dで完全再現。鳥山明デザインによるアニメ調キャラクターが、広大なフィールドを縦横無尽に駆け回る。

「『道化師・ドルマゲス』によって国の秘宝を奪われ、一夜にして滅亡したトロデーン国。トロデーン城の近衛兵である主人公は、トロデーン国と、道化師によって呪いをかけられた姫を救うための旅に出る。各地を遍歴しつつ凶行をはたらく道化師の真の目的は?そして、呪われし姫君の運命は?」

一通りゲームを終えた後の感想。ストーリが単純で、小粒な印象を受けた。カタストロフィックな展開も大どんでん返しもなく、物語が最初から最後まで淡々と流れていくさまは、まるで絵巻物を見るかのようだった。目の肥えたゲーマー各位(苦笑)には少し刺激がたりないかもしれないかも・・・と思っていたら案の定amazonでは散々な評価を受けており、やはりといったところ。ゲーム後にシナリオを思い出して見るに、記憶に残っているイベントがほとんどない。3D-CGのリアルさに引っ張られて、ストーリまでも現実的な方向に近づいてしまった感じだ。錬金釜(アイテム合成)やモンスターバトルシステムを端折っても、映画的でドラマチックな演出を組み入れたほうが良かったかも・・・とamazonのレビュアーと似たような評価になってしまいちょっと自己嫌悪。

・・・そうそう、エンディングは秀逸です。おざなりなエンディングが多い中、本作ではしっかりとケリをつけてくれました。これまでの苦労が報われるハッピーエンド。クリア後の隠しイベントをこなすと、さらに真のハッピーエンドへと変化します。往年のドラクエファンならば、このエンディングは見ておいたほうがいいかな。うん(^-^;)(2005.01.08)