| <<2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2020>> |

Technodelic / YMO, Sony GT(MHCL-10113)

YMOのオフィシャル6枚目となるアルバム。前作"BGM"から時間を置かずリリースされた作品は、YMOの可能性・先進性をファンたちに示し、新しいYMOの人気をさらに確固たるものとした。 "BGM"発表後すぐに制作に着手、本作ではメンバの心身状態が回復し、すべての作品にほぼ均等にメンバが関与することとなった。 オリジナルは1981年リリース、今回は結成40周年を記念したSACDとのハイブリッドディスクとしてBob Ludwigのデジタル・リマスタリングが施されている。全10曲。 いい加減にSACDプレーヤが欲しくなってきた。

"BGM"と対を成し、中期YMOの代表作ともいわれる本アルバム。シンセプログラマの松武秀樹氏が製作したオリジナルのサンプラーが導入され、 スタッフがあちこちで録音した様々な音が曲中にふんだんに使用されている。工場の鋲打ちの音、人間の声、様々な自然音・・・。そのアイデアはその後の音楽シーンに大きな影響を与えた。 一説には「世界初のフル・サンプリング・アルバム」とのこと。インダストリアルな実験音楽を指向したThrobbing Gristleが1971年、サンプラーを駆使したポップ・ミュージックのThe Art of Noiseが1983年。 実験音楽とポップがテクノロジを介して接合された、ある種記念碑的なアルバムともいえる。

往年のファンには「いわゆる」テクノデリックなどと言われて親しまれていた本アルバム。細野さんのキュートなヴォイスで特にファンの多い"Pure Jam"、 坂本さんが拡声器をとったピアノ・ミニマル"Taiso"、哲学的・心理学的な歌詞と高橋さんのヴォーカルが美しい"Key"など、利き所はアルバム全編にわたる。 特にB面は細野・坂本・高橋が1曲づつを提供する構成で、3人の不和を心配した多くのファンが胸をなでおろした。ただし、当時のごたごたをリアルタイムで経験してこなかった亭主にはすべて後付けの知識になる。 亭主にとってテクノデリックというアルバムは、「赤と黒」「光と影」「ぼんやりとしたグラデーション」などのヴィジュアルが先行するアルバムだった。 若いころに見た彼らのPVが、あるいはアルバム中の曲から受け取る映像が亭主の心の中に独特な像を結んだものと思われる。(2019.05.30)

BGM / YMO, Sony GT(MHCL-10112)

YMOのオフィシャル5枚目となるアルバム。楽曲の前衛ぶり、アルバム全般から漂う「非ポップ」「非フュージョン」ぶりからYMOのメンバをして「ファンの切り離し」と言わしめたアルバム。 アルバム作成当初は、パブリック・プレッシャーによりメンバー全員のメンタルは最悪レベルにまで疲弊、特に細野さんと教授の関係は最悪で、本アルバム完成までについにお互い顔を合わせることがなかったという。 オリジナルは1981年リリース、今回は結成40周年を記念したSACDとのハイブリッドディスクとしてBob Ludwigのデジタル・リマスタリング処理が施されている。全10曲。

これまでのYMOのアルバムのレビュー同様、本アルバムにおいても実に多くの評論家が解説を試み、また関連書籍多数、メンバによる製作エピソードなどもあちらこちらに散見されるので特にこちらから補足すべき事柄はない。 YMOの作品を通じて最高傑作と言われる"Ballet"、ハードテクノの元祖などとも言われる"U.T."、また教授の楽曲からのカヴァー"1000 Knives"などなど、 「切り離し」といいつつ話題作は多く、コアなファンほど、また長くファンをやっている人ほどこのアルバムへの愛着は強いというのが定説となっている。

亭主もまた中学生の頃にこのアルバムを聴き、やはり当時の多くのファンと同様「切り離」された気分となった。全体に漂う退廃的な雰囲気、「夜」を思わせるねっとりとした空気を「中学生」が肯定的にとらえること、 それ自体無理筋というものである。だが、少ない小遣いをやりくりして買ったアルバムである。それはもうディスクが、ダビングしたカセットが擦り切れるまで聴いた。 この「擦り切れるまで聴く」という行為によって、亭主の感性にこのアルバムの世界観が徹底的に刷り込まれた。当時の多くの若者の「原体験」がこうやって形成されていった。 YoutubeやSpotifyなど、ザッピングな方法で様々な音楽をとっかえひっかえ聴くことのできない時代のお話である。

亭主が真っ先に気に入ったのは"U.T."であったが、最終的には"Cue"あたりに落ち着いた。"Cue"はその後の"Technodelic"において"Key"や"Stairs"などの楽曲へと転写される、 ある種の「内観」的曲である。自身の心の中へと深く入り込み、主観を客観的にとらえようとする思考法は、その後の亭主の思想や価値観に大きな影響を与えた。 YMOの楽曲は、コンセプチュアルである一方で強烈なビジュアル・イメージを聴き手に与えてくれる。たとえば"Cue"に登場する言葉"Cul de Sac"(袋小路)などは良い例である。 一般には「袋小路」というと行き止まりが想像されるが、Cul de Sacには一方通行的な行き止まりのイメージはなく、むしろぐるりと大きく回って元の道へと戻る 「構造」的なものとしてのイメージがある。日本にはこのような「構造」はほとんど見られないが、海外の住宅地においては往々にして見られ、けしてネガティブに捉えられるものでもない。 そう、袋小路をネガティブに捉えるか、次のアクションに向けてのポジティブな旋回運動としてとらえるか、それだけでもずいぶん心境は変わるものなのである。

亭主もまたBGMというアルバムを、中学生のころから今の今まで様々な年代で、場所で、時間で、シチュエーションの中で聴き続けている。もちろんこれからも聴くつもりである。(2019.05.30)

The Beatniks Live 2018 Night of the Beat Generation / The Beatniks, Columbia(CDCB-54284-5)

高橋幸宏と鈴木慶一のユニット、The Beatniksによるライブアルバム。2018年にEx Theater Roppongiにて開催されたライブの模様をディスク2枚に収録している。全20曲。 サポートメンバは砂原良徳、ゴンドウトモヒコ、永井聖一、高桑圭、堀江博久、白根賢一、そして矢口博康。

The Beatniksとしては5枚目のアルバム"Exitentialist A Xie Xie"リリースを記念したアルバム。 The Beatniksの歴代の楽曲、最新アルバムの楽曲、そして鈴木・高橋が製作した曲など、幅広い選曲が本アルバムの特徴となる。 彼らによる造語「Exitentialism=出口主義」のコンセプトは古いアルバム(たとえばExitentialismやExitentialist A Go Go)に色濃く現れる一方、 新しいアルバム(たとえばLast Train to ExitownやExtentialist A Xie Xie)では時を重ねていよいよ達観の域へと突入した二人の遊び心として表現される。 亭主はThe Beatniksの初期のアルバムに大いに共感した世代なので、最近のちょっととぼけた作風などはちょっとあれかなーと思いつつ、ユニット結成の1981年以降ますますお元気な二人の演奏・歌声に元気をもらっているところだ。 歳を重ねれば迷いも徐々に薄れ、答えは出ないまでもどこか達観した思いも現れるのだろうが、彼らの場合には歳を重ねても迷うところは迷い、しかししっかりと落としどころを用意している。 いい加減老いてきた亭主もまたそんな境地に到達できるだろうか。円熟味を増した彼らの演奏を聴きながらそんなことを漠然と考えている。

個人的な聴き所はといえば、やはり高橋さんのアルバム"Ego"に収録された"Left Bank"で、これはもう若いころから何回聴いたか覚えていないほどに好きな曲。 亭主の学生時代の心象風景をよく表していて、聴くたびになつかしさと、悲しさで胸がいっぱいになる。以前TVでお二人がこの曲を「転調を繰り返す難易度の高い曲」と評していて、 何度聞いても飽きないのはそんな複雑な曲構成にもあるようだ。(2019.05.25)

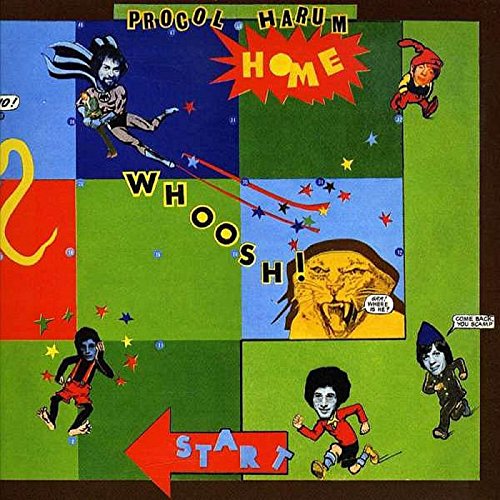

Home / Procol Harum, Esoteric Recordings(ECLEC-22505)

Gary Brooker(Vocal, Piano)を中心とするイギリスのロックバンド、Procol Harumが1970年にリリースした4thアルバム。 1967年にバンドを結成、メンバー交代を繰り返しつつ現在に至る長寿命バンドの第3期メンバーによるアルバムが本作となる。 今回は2015年にリリースしたリマスター盤、2枚組でDisc 1はオリジナル9曲、Disc 2はボーナストラックとしてアルバムの収録曲の別テイク、 ミックスを変えた曲など11曲が含まれる。

ハモンドオルガンを担当するMatthew Fisherの脱退、そしてオルガン/ベースを担当するChris Coppingの加入後に製作された4thアルバム。 演奏・アレンジが現代寄りとなり、以前のような古淡な作風がロック的へ、またポップス的へと一新されている。 Matthew Fisherの味わい深いハモンドの音がなくなり、ギター・サウンドやパーカッションが楽曲の中心へと座ったことが原因だろうか。 なかなか印象深い、そしてどこかアメリカ風な作品へと仕上がっている。UKロックを好む人ならばこのインパクト重視・ショウビズを意識したサウンドに眉を顰めるかもしれない。 ただ詞はなかなか味わい深いというか、内省的な内容となっていて、聴くほどにずぶずぶと引き込まれる。死を象徴する言葉・隠喩が多用されているあたりも本作の特徴だろうか。 このあたりは多くの人たちによって考察されているだろうかここではあえて言及明言するが、曲と詞のアンバランスさが本作をなんとも危険な雰囲気に仕上げている。(2019.05.23)

Grand Hotel / Procol Harum, Esoteric Recordings(ECLEC-22632)

Gary Brooker(Vocal, Piano)を中心とするイギリスのロックバンド、Procol Harumが1974年にリリースした5thアルバム。 1967年にバンドを結成、メンバー交代を繰り返しつつ現在に至る長寿命バンドの第4期〜5期メンバーによるアルバムが本作となる。 今回は2009年にリリースしたリマスター盤、2枚組でDisc 1はオリジナル9曲+ボーナストラック5曲、Disc 2はDVD 9トラックを収録する。 Disc 2はベルギーのRTBF TVで1974年11月25日に放映されたライブ演奏 "Procol harum - Face au Public"とのこと。

Matthew Fisherのハモンド・オルガンがバンドの「らしさ」であったProcol Harumであるが、本作ではオーケストレーションを積極的に使用、なかなか豪華なアルバムとなっている。 歌声も朗々として陽性、UKロックの明るい部分が良く表れている。楽曲もどこか人を食ったようなものが多く、Brial EnoやUnderworldあたりが髣髴とされる。

DVDは当時のテレビ番組ということで画質はいまひとつだが、粒状の「荒れ」がかえって雰囲気を醸し出している。 当初はリージョンがあるか、PALで収録されていないかなど心配していたが、再生できてほっとした。メンバーの衣装が当時流行したサイケデリック風だったりして、なかなか味わい深い。(2019.05.07)

Shine On Brightly / Procol Harum, Esoteric Recordings(ECLEC-2501)

Gary Brooker(Vocal, Piano)を中心とするイギリスのロックバンド、Procol Harumの2ndアルバム。 1967年にバンドを結成、メンバー交代を繰り返しつつ現在に至る長寿命バンドの第2期メンバーによる2番目のアルバムが本作となる。オリジナル盤は1968年リリース。 なお、今回は2015年に再発となったバージョンを購入している。ボーナストラック3曲を収録。これまでにも何枚か再発盤を購入しているが、2枚組だったりDVD付きだったりと、 時期も盤の編成も収録曲も一定していない。このあたりはAmazonなどで購入する際によくよく確認するのがよいだろう。

オリジナルは11曲、うち6曲がA面に、5曲がB面に収録されている。個人的に高く評価したいのはA面。バンドらしい楽しいノリがA面全般に展開され、聴いていて飽きがこない。 一方、問題はB面である。"In Held 'Twas In I"と題された全5曲の組曲。平たく言えばAsh Ra Tempelあたりを髣髴とさせるジャーマン・プログレのフォーマットで作られている。 ナレーションあり、宗教的なサウンドありとコンセプト先行型の構成であるが、正直言って何をリスナーに伝えたいのかが分からない。 ジャーマン・プログレがエジプトやケルトなどの古代をイメージしたある種「古式ゆかしい」サウンドであることを踏襲したか、こちらも神秘的な演奏、男声によるコーラスが宗教色を高めている。 ただし歌詞をよくよく聞いてみると宗教的とはいえず、どちらかといえばがっつりとUKロックの世界観である。この手の「組曲」の構成は製作現場では盛り上がったりするのだろうが、 聴いている人たちはだいたい置き去りにされる。案の定、アルバムのセールスも期待したほどではなかったようである。(2019.05.07)

Procol Harum / Procol Harum, Esoteric Recordings(ECLEC-22497)

Gary Brooker(Vocal, Piano)を中心とするイギリスのロックバンド、Procol Harumの1stアルバム。 1967年にバンドを結成、メンバー交代を繰り返しつつ現在に至る長寿命バンドの第2期メンバーによる1stアルバムが本作となる。オリジナル盤は1968年リリース。 なお、今回は2015年にリリースしたスペシャル盤を購入している。Disc Oneにはオリジナルアルバム10曲にボーナストラックを10曲を追加した全20曲、 Disc Twoには未発表曲、後年製作されたステレオ録音(1968年の段階ではモノラル録音だった)、BBCの番組Easybeat, Top Gearで放送されたバージョンなど17曲が収録されている。

プロコル・ハルムの楽曲といって、まず真っ先に思い出されるものはなにか・・・という問いかけがあったとして、まずプロコル・ハルムを知っている人は今の日本にはほとんどいないだろう。 いや、ファンは少なからずいるだろうが、巷間の話題に上ることはほとんどないだろう。 かくいう亭主も以前A Salty Dogを購入してプロコル・ハルムに入門したのだが、松任谷由実(当時荒井由実)が1stアルバムを制作していた下りをBSで放映されたときにその名前が出たのがきっかけで、 その意味では全くの偶然で今回アルバムを紹介することになった、といってよい。

ところがプロコル・ハルムの曲は長い時を超えてもしっかりとその存在感を保っている。たとえばA Whiter Shade of Paleはプロコル・ハルムの楽曲であることを誰も知らずして、 多くの人が耳にする超有名曲である。HomburgはnamcoのアーケードStar Bladeのエンディングテーマに激似である(関係あるのかないのかはしらない)。だからどうだというわけでもないのだが、 彼らの名前が世間に知られず、話題に上らなかったとしても、彼らの音楽は多くのメディアから再生されている。言ってみればワールド・スタンダードである。 ハモンド・オルガンを担当するMatthew Fisherの演奏が、このバンドのアイデンティティであることは多くの人が肯首するところであろう。 亭主もまたこのハモンドの調べに魅了された人間の一人である。(2019.05.07)

鳥と魚 / 村上ユカ, yucaferecords(DQC-1166)

シンガーソングライター/イラストレイターとして活躍する村上ユカ2013年のフルアルバム。アルバムリリースとしてはなんと9年ぶりとのこと。全11曲。

伸びやかな歌声、圧倒的な声量、広い音域をカヴァーする声質、そして妙に耳に残るウェットな歌い口。 1990年代後半〜2000年代前半にThink-Syncレコードからリリースされた「はなうたち」や「あかり」などのアルバムは、当時再燃していたインディーズ発のテクノ・ポップブームに乗って、 大いに注目されたと記憶している。様々な奇抜なアイデアが試された当時において彼女の楽曲はどこまでも正攻法、透明なヴォーカルでぐいぐい押しまくる作風が好きで、 亭主もあちこちでプッシュしたことを覚えている。しばらくアルバムリリースがなく、亭主もチェックを怠っていたのだが、2013年(もう6年も前のことだ)にアルバムリリースがあったとはつゆ知らず、 大慌てでアルバムを購入したというのが今回の経緯である。

以前はさねよしいさ子やコトリンゴを思わせるどこかコドモ的な「毒」を含んだ彼女の作品、しかし9年ぶりのアルバムではそのテーマを大きく広げている。 宇宙を感じさせる壮大な曲あり、日常の一こまを切り取った甘く切ない曲あり、あるいはビヨビヨなテクノ・トラックをバッキングに使った曲ありと、予想以上にカラフルで、しかも力強い。 彼女独特の唄言い口も健在で、9年の歳月を経てさらにパワーアップした感じ。なお彼女による愛らしいイラスト、ジャケットにもみられる(おそらく彼女の自画像であろう)女の子のイラストは、 Tシャツなどにもデザインされているようである。(2019.05.02)