| <<2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2002>> |

Fight to Win / Femi Kuti, Berkeley(UICO-1026)

(2001.11.27 新星堂日立店で購入)

アフリカの自立を訴えた活動家で音楽家Fela Kutiの息子、Femi Kutiによる5thフル・アルバム。ユーモラスで風刺的なジャズを志向した父に対し、息子のサウンドはダンサブルなアフロ・ビート。父の遺志を受け継いで、 アフリカの自主独立を訴えたポジティブな歌詞が添えられている。全14曲(うちボーナストラックは2曲)。

かつて亭主は、アフロ・ビートを「バタ臭いサウンド」と称し、ある種のイロモノというイメージを捨てきれずにいた。派手なホーン隊にエレキ・ギターによるベースライン、そしてアフリカ音楽ならではのハネるようなビートは、 欧米ロックのアフリカ的解釈、いわゆる「亜流」に過ぎなかったのだ。ただ、その後様々な音楽を聴き、それなりに経験を積んでみると、アフロ・ビートというサウンドもまた一つの主流であることを理解するに至った。 アフロ・ビートはアフリカ音楽の現代的解釈であり、その演奏は欧米の方法論、ロックのフォーマットに相乗りした「音楽的ゲリラ活動」であった。かつてFelaがジャズという手法を用いてアフリカに自主独立の精神を植え付けたように、 Femiもまたロックという手法に相乗りするかたちで、アフリカに民主化の精神を植え付けようとしている。Femiのサウンドはアフリカの人々へ向けたメッセージであり、欧米ロックというオブラートに包まれた、アフリカ自身への 強烈な気付け薬であった。

アフリカの人々に向けたメッセージ、と書いては見たが、そのメッセージはもちろん日本人である亭主にもしっかりと伝わっている。サウンドはどこまでも前向きで、まるで大地から芽吹く木々の生命力のようでもある。 そのパワーをしっかりとこの耳で受け止めると、もやはそこには「バタ臭い」サウンドなど存在し得ないことがわかる。

Cosmic Step ~Mixed by Ajapai~ / V.A., P-Vine|Nonstop(PVCP-8765)

(2001.11.27 新星堂日立店で購入)

2001年当時、UKで大ブレイクしたガラージ/2 Stepの最新楽曲をToshihiko MoriことAjapaiがミックスしたアルバムが本作。全23曲。

ビブラートのかかった独特なヴォーカルと、跳ねるようなリズムが特徴的なガラージ/2 Stepという音楽ジャンル。ヒップホップやレゲエ、あるいはブレイクビーツなどのジャンルを巻き込んだサウンドは、当時多くのアーティスト/音楽ファンに 新たな時代の到来を予感させた。結果的に音楽シーン(の最も濃い部分)は2 StepのビートをさらにダークにアレンジしたDub StepやJukeといったジャンルへと移り変わるのだが、2 Step自身もポップミュージックの文脈の中で生き残り、 Romina Johnsonや大沢伸一、m-floといったメジャーなアーティストがその系譜を受け継いでいる。云々、云々。

本アルバムはそんな2 Stepの濃い部分を特に抽出。人気アーティストのアッパーな曲を中心に、テンションを保ち続ける構成はサービス精神旺盛なAjapaiならではといったところか。

Making of Nonstandard Music / 細野晴臣, Nonstandard(TECN-18751)

Nonstandardレーベルの開幕を告げる5万枚限定(当時)ミニアルバム。B面は"Making of Monad Music"だが、こちらは収録されず。ということは、Monadも遅かれ早かれリリースされる?

「沈んだら二度と浮かび上がることかなわず」と言われた音楽シーンにおいて、「シーンの鬼子」的存在、商業的に全く失敗であったNonstandardの作品が再発・再評価された意義は大きい。 コアなファンの存在、レーベル・アーティストらの音楽製作からプロデュース業への転身、あるいは作品そのものが受け入れられるタイム・ラグ、クラブ・ミュージックの分野における再評価ブームなどなど、 彼らの再評価の原因は複数考えられるが、レーベル主宰でありジャパニーズ・ロックの開祖である細野晴臣の影響力の巨大さは特筆に価する。それに対する現代のポップ・ミュージック・クリエータ達の小物ぶりも特筆に価するか。 (2001.11.24新星堂日立店で購入)

Double Happiness / World Standard, Nonstandard(TECN-18752)

World Standardが86年にリリースしたミニ・アルバムの復刻で、Non-Standardレーベルとして以前にリリースされた"World Standard/World Standard, Nonstandard"とは別物のアルバム。 現在のモンド・ミュージック再評価のムーヴメントに直結する「エキゾチック・モンド・ミュージック」で、これを聴くとつくづくWorld Standardが「早すぎた先駆者」であることを痛感する。 レア度も高く、モンド好きにはとにかく「買い」の1枚。(2001.11.24 新星堂日立店で購入)

現在は鈴木惣一郎のソロ・プロジェクトとして有名なWorld Standardであるが、1986年にリリースされた2ndミニアルバムの本作には、鈴木に加えて三上昌晴、大内美貴子の3名がクレジットされている (実はほかにも3名が正式メンバーとしてアルバムに加わっていたがアルバムリリース時には彼らは正式でなくなっていたそうである)。無国籍でダンス・ミュージックですらないポップ・ミュージックは、ときに民族音楽的に、 ときに現代音楽的(坂本龍一の「エスペラント」がそれに近い)に聞こえてくる。何かを期待して本作を聴く人には大いに肩透かしとなる作品であるが、時を経て、あるいは時間をおいて虚心坦懐に聴くことで、 作品の良さと、旨みのようなものがジワリと伝わってきて負い。全体に感じられる健全なポップス感に救われる人も多いのではなかろうか。ミニアルバムということで4曲入。

ボーイ・ソプラノ / コシミハル, Nonstandard(TECN-18753)

復刻盤。以前の"ボーイ・ソプラノ"と同内容。テクノ・ポップで終わらせるには惜しい内容。隠れた名盤といえる(2001.11.24 新星堂日立店で購入)

YENレーベル時代より細野さんと活動をともにし、特にDaisyworldの歌姫としての活動が有名。近年では1950年代のオールディーズのカヴァーに挑戦するコシミハルさんの1985年作品。プロデュースはもちろん細野さん、ヨーロッパの伝統音楽、 映画音楽などをテクノ・ポップにアレンジした意欲作。全8曲。

「野ばら」「アヴェ・マリア」といった名曲のカヴァーから、「マドモアゼル・ジュジュ」「マリアンジュ」「走れうさぎ」などのオリジナル曲まで、全編にコシさんらしさが光る作品。レトロでデカダンな香りのする曲調に愛らしい歌声、 そしてドキッとする過激な歌詞のテクノ・ポップはそれまでに前例のない新機軸。YMOがシンセを使って「コンピュータ・ゲーム」というゲーム音を再現したように、コシさんはシンセを使ってオールディーズを現代へと甦らせる。

それにしてもコシさんといえばつい先日にMadame Croonerというアルバムをリリースしていて、移り変わりの激しい世界でしっかりとその立ち位置を定めている。その作風はシャンソンであったりオールディーズであったり、 (デビュー当初はアイドル路線だったものの)ほとんど変わることがない。しかも常に新しい。音楽業界が置かれている状況も的確に把握しており、早い時点でコンテンツビジネスの行き詰まりを指摘していたが、 そんな状況にあってもコシさんは誰かに持ち上げられたり、あるいは自ら出張ったりすることもなく、自分の音楽を孤高に作り続けている。

Ceramic Dancer / 2 1/2 / Urban Dance, Nonstandard(TECN-18755)

高橋ユキヒロプロデュースの「男性テクノ・ポップユニット」。聴きどころはずばり最後の曲、"Camp"で、"Only When I Laugh / Yukihiro Takahashi, Tent|Pony Canyon"からのカヴァー。その他は聴くに耐えず。 カッコ良さを勘違いしているあたりが痛い(2001.11.24 新星堂日立店で購入)

成田忍、松本浩一、小山謙吾の3名からなるユニット、Urban Dance。1986年リリースの12inchシングル"Ceramic Dancer"に最後のアルバムとなった"2 1/2"をカップリングした完全盤。

第1印象は「酔っぱらったニュー・オーダーがニュー・ロマンティックの物真似をしている」感じの音楽。自己陶酔した歌い方にニュー・オーダーそっくりのビートボックスは、かつてのニュー・ロマンティックをそのまま焼き直したかのようだ。 ついでに歌詞も非常に幼く、情景描写に乏しい。良くも悪くもマンチェスター・サウンドの劣化コピー、聴くに堪えない。ただ、後半に収録されている"2 1/2"の楽曲に近づくと、クオリティがどんどん高まる。M7 "Kiss x Kiss" あたりからの出来の良さ、サウンドの切れ味はなかなかのもの、ようやく自分たちのサウンドがつかめてきたようだ。

Singing Circuit / Shi-Shonen, Nonstandard(TECN-18756)

Shi-Shonenの1stアルバム。World Standard同様Nonstandardレーベル外からのリリース。"2001年の恋人達"の退廃的なムードからは程遠い、健康的なテクノ・ポップ。福原まりのキュートなヴォーカルが萌える。サエキけんぞうの歌詞も秀逸。 (2001.11.24 新星堂日立店で購入)

前身はReal Fish。戸田誠司、福原まり、渡辺等、友田真吾の4人からなるテクノ・ポップ・バンド、Shi-Shonenの1stアルバム。作詞に佐伯健三、森雪之丞らを迎えた、若者らしいヴィヴィッドなテクノポップ。全10曲。

YMOが解散し、方向を失った当時のテクノ・キッズにとって、Non Standardは格好の受け皿、テクノ・ポップのシーンをリアルタイムで感じられる唯一のレーベルだった。当然のことながら亭主もしっかりとハマり、 特にShi-Shonenやコシミハルの作品はかなり聴きこんだ。音楽知識に裏打ちされたバラエティ豊かな楽曲、戸田誠司のちょっと舌足らずだがさわやかなヴォーカル、さらには福原まりのヘタウマな歌声は当時からのお気に入り。

The Best of NonStandard / V.A. , Nonstandard(TECN-18760)

Nonstandardレーベル復刻のトリはベストアルバム。レーベル・アーティストの代表曲が収録されており、今回は復刻されなかったPizzicato Vや、中原香織の「銀河鉄道の夜」も収録(2001.11.24 新星堂日立店で購入)

1984年7月24日、夢枕で「わが社に、細野を呼べ」とのお告げを受けたテイチクの社長が細野晴臣を招聘、立ち上げたレーベルがNon StandardとMonas(のちのMonad)。なかでも脱・標準化を掲げたNon Standardレーベルでは国内外の新進気鋭のアーティストたちの作品を積極的に紹介、 独特の世界観で当時のマニアを歓喜させた。ただし、商業的にはあまり芳しくなかったようで、大々的なプロモーションとは裏腹に売り上げは伸びず、結果的に「売れるものを作れ」とのテイチク幹部からの指示に振り回された結果、1986年7月21日にひっそりとその幕を閉じることとなった。 参加アーティストはフランスのポップ・アーティストMikadoのほか、国内ではWorld Standard、コシミハル、Urban Dance、Shi-Shonen、Pizzicato Vなど。いずれも細野さんや高橋幸宏さんのプロデュースによってアルバム/12inchシングルをリリースしている。 いずれも現在から見ればそうそうたるメンバーであり、当時の商業的失敗はさておいて、当時より今に至るまで、音楽シーンの最先端で活躍してきたキーパーソンたちだ。

ベストアルバムには12曲を収録。細野さんもアニメ「銀河鉄道の夜」から2曲、うち1曲は中原香織のヴォーカルを収録したシングル作品を提供している。

Early Days / 小坂忠, EPIC(ESCL-2280)

(2001.11.24 新星堂日立店で購入)

1970年代に活躍したシンガー・ソングライター、小坂忠が1971年に発表したデビュー盤「ありがとう」72年「もっともっと」73年「はずかしそうに」の3枚から、本人選曲にて1枚のアルバムへと集約したセルフ・ベスト。全12曲。 デビュー盤には同時期に活動していた細野晴臣、松本隆、鈴木茂らが、2枚目のアルバムには後藤次利、林立夫、松任谷正隆らが参加している。はっぴいえんど、キャラメル・ママ、ティン・パン・アレイなどの系譜だが、 小坂さん自身は彼らと付かず離れずのスタンスだったようである。現在はキリスト教の牧師として、ゴスペルシンガーとして自身のレーベル、ミクタムから継続的にアルバムを発表している。

その後高橋幸宏にもカヴァーされた「機関車」、自身の代表曲ともいえる「ありがとう」ほか、彼の初期アルバムから「名曲」というべき作品が並ぶ。1枚目からは「からす」「機関車」「ありがとう」、 2枚目からは「春を待っている私はこたつの中」「庭はぽかぽか」「好きなんだから」、3枚目からは「はずかしそうに」「雨上がり」「早起き山から」「表通り」「朝は気まぐれ」「山は緑」が収録されている。 小坂さんの作品には地方の風景を描写したものが多く、暖かくて柔らかい曲調が特徴。都市型で「風街」のコンセプトをもつはっぴいえんどと好対照の作風といえるだろう。小坂さんの作品、またはっぴいえんどの作品もだが、 当時の作品は本当に歌詞がすばらしい。風景と心情を巧みに織り込んだタペストリは、まるで美しい絵画のごとく何度でも眺め、味わい、楽しむことができる。これに比べれば今のポップスの歌詞のなんと粗末で幼稚なことか。

Waltz for Koop / Koop. Compost(AICP-251)

スウェーデン在住の二人組のユニット。1stフルアルバム"Waltz for Koop"は、ドイツのクラブ・ジャズ・ユニット、Jazzanovaの主宰するCompostレーベルからのリリースとなった。 アルバム名にもなっている3/4拍子の"Waltz for Koop"は、コントラバスと女性ヴォーカルのスキャットが輪舞する美しい曲。2曲め"Tonight"は5/8拍子の変拍子だがこちらも美しく、 ダンス音楽にありがちな「縦ノリ」とはまた一味違う優雅さが楽しめる。オススメ。(2001.11.24 新星堂日立店で購入)

The Replacement Percussionists / m-flo, Avex(RZCD-45012)

(2001.11.24 サウンド・ユーで購入)

Lisa、Verbal、Takuの3人による未来系ポップ・ユニット、m-floのアルバム"Planet Shining"を内外クラブ系アーティストがリミックスした作品。オリジナルアルバム同様にストーリ仕立て、 今回はPlanet Shining行きの宇宙船が何者かにハイジャックされた、という状況からアルバムが開幕する。全18トラック、リミキサーはDJ Watarai, Toshihiko Mori, Rae & Christian, Zed Bias, United Future Organization, T.Kura, Mighty Bop, Sunaga t'Experience, Towa Tei, 小西康陽。

アッパーでマニアックなハウス/ヒップホップ系サウンドと、Lisaの女性ヴォーカル、Verbalのラップとががっちりと組んで未来的なトラックを作り上げたm-flo。リミックス作においてもその世界観は揺らいでいない。 リミキサー陣にも相当に気合が入ったようで、各自の得意分野を積極的に投入している。たとえばToshihiko Moriはソロ・プロジェクトAjapaiで展開するガラージ・ミュージックの要素、 United Future Organizationはジャジーかつミニマルなサウンドと、玄人好みのする作品ばかりだ。後半はSunaga t'Experience、Towa Tei、小西康陽と当時特に「濃い」とされたメンツをそろえている。 こちらもリミキサーの個性と楽曲の個性がぶつかり合う。いずれのアーティストも2000年近辺は最も脂がのっていた時代である。

Non-Standard Years, Pizzicato Five '85-'86 / Pizzicato Five, Nonstandard|Teichiku(TECN-22333, 22334)

細野晴臣がプロデュースするのポップ・ミュージックのレーベル、Non-standardレーベルが復刻した際、ピチカートVだけは復刻されなかったことを憶えている人はいるだろうか。 実はピチカートはNon-Standardから先行して復刻されていた(このアルバム)というのが建前のようだが、リリースされたのはシングルカットされた曲の5曲のみで、アルバムは復刻されていない。 第1期のピチカートは高浪慶太郎、鴨宮諒、佐々木麻美子、小西康陽の4人。

95年リリースの2枚組復刻盤は"Action Painting", "Boy Meets Girl", "Audrey Hepburn Complex", "The 59th Street Bridge Song- Feelin' Groovy", "Let's Go Away For A While"の5曲。どれもアルバムを代表するスタイリッシュかつキュートな曲で、初代ピチカートの歌姫、佐々木麻美子のヴォーカルが印象的(2001.11.24 サウンド・ユーで購入)

Paradigm / Osunlade, Soul Jazz Records(SJR-CD52)

(2001.11.23 ヤマギワソフト館で購入)

ヤマアラシの針を鼻に刺したハウスDJ、Osunladeのフルアルバム。全9曲。M5"Oxossi Da Focha Branca"はブラジルの伝統音楽、M8"Ocho"はSilvestre Medezのカヴァー。

ブラジルやアフリカの音楽要素を積極的に取り入れたトライバルなハウスを得意とするOsunlade。世間で流行のハウスあるいはテクノとは少し距離を置いた、独特の泥臭いハウスが彼の持ち味だ。一聴するとまるで民族音楽のようなアレンジ、 しかしバックには洗練されたハウスビートが重なる。戦略的なトラック・メイキングに彼のクレバーさがうかがい知れる。

Off World - Two Worlds - / Kirk Degiorgio, Far Out Records(FARO-055CD)

(2001.11.23 ヤマギワソフト館で購入)

ロンドン出身のDJ・プロデューサであるJoe Davisによって1994年に創設。ブラジルから様々な音楽を発信する、との理念のもと、テクノやボサノヴァなどの良作を数多くリリースするFar Out Recordingsより、 As OneことKirk Degiorgio監修によるコンピレーションが登場。レーベル所属のアーティストであるJose Roberto Bertrami、I. Scilleのトラック10曲をセレクトしている。ちなみにFar Out Recordingといえばブラジリアン・フュージョンの大御所、 Azymuthや、ボサノヴァの巨匠Marcos Valleなどの作品もリリースしている、知る人ぞ知るレーベルである。

I. Scilleについては詳細な情報がないため、亭主も多くを語れないのだが、Jose BertramiはAzymuthのメンバーであり、むしろ語るべき部分が多すぎる。本作では心地よいイージーリスニング系のジャズを志向しており、 その軽妙さ、アクのなさはAzymuthと好対照をなす。インストゥルメンタルを意識したミニマルなトラック構成は、クラブミュージック的な要素も強い。実際、Kirk DegiorgioはテクノDJ・クリエータとして第一線で活躍しているので、 (亭主を含め)本作がテクノのアルバムであると、勘違いした人は多いと思われる。

Doin' Something / Soulive, Bluenote|TOEMI(TOCP-65663)

(2001.11.23 ヤマギワソフト館で購入)

Neal Evans(Organ, Piano), Eric Krasno(Guitar), Alan Evans(Drums)の3名からなるオルガン・ファンク・トリオ、Souliveの3rdアルバム。ただし、メジャー盤としてはこれが最初、名門Blue Noteからの栄誉あるリリースとなる。全12曲。

トリオ編成、という触れ込みだが実際にはゲストとしてFred Wesley(Tronbone)、Jacques Schwarz-Bart(Tenor Sax)、Sam Kininger(Alto Sax)、Jeremy Pelt(Trampet)、Stephanie McKay(Vocal)らが参加しており、非常にゴージャスなアルバム。 ジャム・セッション風のスピード感あふれる演奏と、豪奢なアレンジでぐいぐいと押してくる。ハモンド・オルガンを使っている、というのが非常に現代的で、クラブ・ジャズとも通じるものがあるらしく、クラブ系アーティストとして認知される こともあったようだ。実際、彼らの演奏、アレンジを俯瞰すると、暗さであるとか、情念であるとか、あるいは強烈な個性などは一切感じられない。どちらかといえばクールかつライトにセッションを楽しむというスタイルを採っている。

Souliveに関し、1stアルバムから注目していた亭主ではあったが、3rdアルバムあたりから急速に世間での認知度が高まり、それにつれて彼らの曲から距離を置くようになってしまった。理由は明快、ワンパターンだったから。 アルバムごとに新しい要素を取り入れているように聞こえなかったため、興味を失ってしまったのだ。現在の彼らははたしてどうなのだろうか。新しい地平を切り開いているのだろうか。

Distance to Goa Mixed by Robert Leiner / V.A., Distance Music

(2001.11.23 ヤマギワソフト館で購入)

インドのゴアを語源に持つトランス-テクノの一ジャンル、ゴアトランスのコンピレーション。スウェーデンのトランスDJ/アーティストであるRobert Leinerの選曲によるCD2枚組が本作となる。Disc Oneは9曲、Twoは10曲を収録する。

インド音楽ほか民族音楽的要素を多分に含んだトランスが、ゴアだというが、よくわからない。ジャンルの成立はともかく、本コンピレーションの内容はアッパーでトランシーで、ぐいぐいと引っ張る形のトランスといった形容がしっくりくる。 個人的には非常に好きなジャンルであるが、ゴアに関してはまったくの無知のためそれ以上に突っ込んだ話ができないのが歯がゆい。アーティストも全員が聞き覚えのない名前であり、このジャンルの深さが実感できる。

In Motion - Armin Van Buuren 003 - / V.A., United

オランダのテクノ/トランスコンピレーションの3枚目。(2001.11.19 渋谷 Tower Recordsで購入)

Armin Van Buurenといえば、ダッチ・トランスのトップDJとして知られる人気アーティスト。オランダ国王の前でDJプレイを披露するなど本国での人気もさることながら、日本においてもAvexから何枚かCDをリリースしており、System F(Ferry Corsten) とともにトランス・シーンにおける代表的アーティストと称される。コンピレーション第3弾となる本作では、CD2枚組、全27曲にアッパーなトラックを詰め込んでいる。

ゴア・トランスよりもスタイリッシュで、サイケデリック・トランスよりも健康的。まるでシューティングやドライブゲームのBGMのような爽快で、疾走感のあるトランスがダッチ・トランスの特徴。本アルバムはそんなダッチ・トランスの 良さが存分に味わえるコンピレーションとなっている。Rank 1、System F、Airwave、Moogwaiなど有名どころ、実力派アーティストのトラックもしっかりと収録されていて、ベスト・アルバム的な要素もある。本編は全曲ノンストップ、 次々と現れるサウンドの快活さ、健全さが本ジャンルの売りであるが、そんな「売り」に対する期待を真っ向から受け止めるあたりはさすが正統派コンピレーションといったところか。

Ralf & Florian / Kraftwerk, Crown(CR0425-2)

もう説明の必要がないくらい有名。今回購入したのは4thアルバム(2001.11.19 渋谷Tower Recordsで購入)

Kraftwerkといえば4人組、という印象が強いが、1973年リリースの本アルバムはRalf HutterとFlorian Schneiderの2名によって製作された。全6曲、現在の彼らの作風とは少し趣を異にするエレクトロニック・ミュージックで構成されている。 M1"Elektrisches Roulette"はAutobahnとも共通するモータリックなテクノだが、ドラムのビートがハネていてKraftwerkのパブリックイメージである淡々という感じはない。M2 "Tongebirge"では東洋的なフルートの調べを、 M3"Kristallo"では往年のジャーマン・ロックを思わせる美しいトラックを聞かせていて、発想の自由さ、アイデアの豊かさに驚かさせる。これに比べたら現在のKraftwerkは、ガチガチの様式美に固められている。長いアーティスト生活のなかで 彼ら自身がそう仕向けたのか、それともファンが彼らにスタイルを求め続けたからなのかはわからないが、当時のKraftwerkのほうが圧倒的に面白い。

In Pursuit of Plankton / Amphibian, Massive|Tonal(amph001)

現代音楽/アンビエントの棚からランダムにセレクトしたアルバム(2001.11.19 渋谷Tower Recordsで購入)

オーストラリア発・3人のアーティストからなる音楽ユニット、Amphibianのデビュー・アルバム。アンビエント、電子音楽、ミニマル、ジャズなどを組み合わせた静謐な音楽。2000年リリース、全7曲。

メンバーはMatt Hill(Piano)、Barry Hill(Bass)、Rob Walsh(Drums)。一見するとピアノ・トリオのような編成だが、シンセを多用していたりアンビエントだったりといろいろと予想を覆す。作風はBrian Enoに近く、穏やか。起伏の少ない淡々とした作風は、まるでアクアリウムの中のよう。決して破たんのない小宇宙、完成度は極めて高いが個性という点ではいまひとつ。

Philip Cohran and the Artistic Heritage Ensemble / Philip Cohran and the Artistic Heritage Ensemble, Aestuarium(AES1)

(2001.11.19 渋谷Tower Recordsで購入)

San-Ra-Arkestraの一員であり、アフリカの伝統楽器カリンバを初めてアメリカに紹介した歴史家、Philip Cohranが1967年にリリースしたアルバムの再発盤。15人編成の大所帯バンド、アフリカ音楽とソウル・ファンクミュージックとが見事に融合した作品。全6曲。

近年ものすごい勢いで再発が進むPhilip Cohran。ただし亭主が本アルバムを購入した2001年当時は知名度が高かったわけでもなく、ごく一部の好事家が細々とアナログなどを探すにとどまるアーティストであった。本アルバムもAestuariumというモンタナ州にあると思われる小さなレーベルの自主製作であり、 どれだけプレスしたかはわからないが亭主のアルバムには00741というシリアルナンバーが付けられている。楽曲はといえばこれが実にトライバルで良い感じ、ジャズ的な要素、アフロ・ダイナミズムの要素が絶妙な割合で配合されていて、一度聴いたらなかなか忘れられない、 そんなインパクトとパワーを秘めたアルバムに仕上がっている。サックスやホーンら金管楽器がゴージャス感をいや増し、女性ヴォーカルがスウィング感を盛り上げる。本アルバムを購入した当時は物珍しさに相当聴きこんだ覚えがあるが、2016年という時代に改めて聴くと、その質の高さに驚かされる。

Computer Music Currents 13 / V.A, Wergo(WER 2033-2)

(2001.11.19 渋谷Tower Recordsで購入)

電子音楽の歴史をCDとブックレットで振り返った企画盤。1995年リリース、Jahannes Goebelがプロデュースした作品とのこと。1957年にNewman Guttmanが制作した最初期の電子音楽"The Silver Scale"からJames Randallの1965年作品"Mudgett, Monologues for a Mas Murderer"までの全16曲と、音素材29トラックを収録。また260ページのブックレットには、1959年から1992年までに発表された電子音楽に関する論文が収録されている。

電気信号を音としてスピーカから発生させる・・・シンプルなアイデアから始まった電子音楽の歴史は、まさに未踏の地を行くかが如しの大冒険であった。音の発生、音階、メロディ、和音、そして奇妙な現代音楽に至るまで、電子音楽のあらゆるエッセンスがCDに収録されている。亭主が昔、8bitマシンのPSG音源で作ったようなランダム音の羅列、 あるいは学研の電子ブロックを使って楽しんだ、可変抵抗を使ったヒュードロドロといった電子音がアルバムから聞こえてくると、思わず口元がほころんでしまう。かつて研究者たちは、(現在のテクノロジーに慣れ親しんでいる人々はもちろん)8bit時代に亭主が手遊びに試したことを大真面目に実践していて、 まさに「個体発生は系統発生〜」の言葉通り。なお本アルバムには「2001年宇宙の旅」でHAL9000が歌っていた曲も"Bicycle Built for Two"も収録されている。「デイジーデイジー」というあれ。

なおブックレットもまた非常に充実していて、CDの解説はもちろん、ベル研究所での電気信号からの音発生のアルゴリズム、オシレータを多段に組み合わせた波形の加工、あるいはコンピュータで音楽を奏でるための各種プログラムなどが収録されている。こちらも一読の価値あり。

パンダマン / ハセベノヴコ, Kumagic(KMCZ-0001)

元モダンチョキチョキズのヴォーカルのソロ作品(2001.11.19 渋谷Tower Recordsで購入)

モダンチョキチョキズでは濱田マリと並ぶダブル・ヴォーカルとして活躍した長谷部信子が、kumagicレーベルからリリースしたミニアルバム。全6曲。

艶っぽさとコミカルさ、変幻自在の声質を操るハセベノヴコと、磯田オサム(ギター)、ナスノミツル(ベース)、三浦千津子(ドラム)のバンド編成。編成そのもはシンプルだがキーボード・シンセを多用しておりデジタル・ポップ的な賑々しさを見せる。 歌詞はメルヘンチックだがどこか奇矯、ただしモダチョキのような大阪的なノリは感じられず、「みんなのうた」あたりで放送されていてもよさそうなあたりさわりのなさを、さてどう評価したものだろうか。難しい。

From a Summer to Another Summer(An Egypt to Another Egypt) / Maher Shalal Hash Baz, Geographic(Geographic1CD)

・・・アーティスト名を神林長平の「今宵銀河を杯にして」の戦車からとっており、興味をそそられて買った。

自宅に戻り、Maher Shalal Hash Bazを聴く・・・ひどい!ひどすぎる!「ヘタウマ」という言葉があるが、声量もヘッタクレもないヘロヘロヴォーカル、意味もなく泣き喚くギター、不定期にビートを刻むドラム、そしてただ空気を吹き込んでいるだけの管楽器。 録音も最悪、ギターアンプがハウリングをおこしている。CD最後にはバリバリとノイズが入っているがこれでいいのか!

自作の曲は一聴すると「無調音楽」に聞こえる。現代音楽のような軽音楽というのは聴いているものの不安感を増長させる。なぜ曲の最後にギターが意味不明のソロを引くんだ!どうしてトランペットが途中で息切れをおこしているのにOKテイクなんだ!・・・とまあ音楽素人のσ(-_-;)がいくらでも突っ込めるほどの内容。(2001.11.19 渋谷Tower Recordsで購入)

久しぶりにMaherのアルバムを聴く。以前聴いたときには最低評価だったこのアルバム、年月を経て、亭主の経験値も高まって、何か新しいものが得られるかと思ったのだが、期待外れだった。

けちょんけちょんにけなしていた当時の怒りはない。ただ、アルバム全体を通して「つたない」「幼い」印象ばかりが残る。以前は「ネオアコ」あるいは「ネオ渋谷系」、それなりにお洒落な印象があったのだが、演奏はへたくそ、メロディは日本の歌謡曲を思わせる安易さ、アレンジらしいアレンジもなく、歌詞も全く練られていない。 ついでに録音も雑、唯一好感が持てるのがアルバムジャケットというから情けない。たしかに停滞した音楽シーンに活気を与えるためには若者のパワーが必要だが、本アルバムを聴く限りは彼らからヴィヴィッドな「何か」が得られる感じが一切しない。このクオリティでロンドンレコーディングか。このクオリティでいっぱしの値段か。このクオリティでCDを出すかetcetc。

The Sound of Tokyo *Beatmania soundtracks* / V.A., Konami(KMCA-96)

ゲーム音楽を買うのは久しぶり。リミキサーに小西康陽、Mansfield、水本アキラ+常盤響、Comoestas、須永辰緒が参加。(2001.11.16 Book-Ace日立店で購入)

小西康陽プロデュース、人気音ゲー"Beatmania"の世界観を踏まえつつ、国内クラブ系アーティストがその個性を競ったコンピレーション。全13曲。

参加アーティストは小西氏のほか、野本かりあ、Mansfield(池田正典)、ロケットマン(ふかわりょう)、Tucker、水本アキラ+常盤響、コモエスタ八重樫、横山剣(from クレージーケンバンド)、Take Rodoriguez、吉田哲人、Ky. Masaki Kase、パンダとササノハ、須永辰緒。Readymadeレーベル関係の人選、いわゆる「おしゃれさ」と「ナンセンス」をスタイリッシュに使えるアーティストが名をつらねている。 これらアーティストの名前をよく知っている人ならば「ああ、なるほどね」と思わず納得してしまいそうな曲がそろっている。一方でBeatmaniaの熱心なファンには「全然ゲーム関係ないじゃん!」とツッコミを受けるかもしれない。実際のところはその後にBeatmaniaの楽曲として収録されているから全く問題ないのだけれど。

一点、特筆したいのはTake Rodriguez。亭主はそのトラックからAtom HeartことSenor Coconutsの別名義かと思っていたが、その正体はDUB SONIC, 波動砲などの名義でも活動していた中里丈人だった。ラテンのリズムを使った大回転エレクトリック・ドリル・ビーツ。はっきり言って、亭主の好物である。

People / 小坂忠, EPIC(ESCL-2267)

(2001.11.10 新星堂日立店で購入)

現在は牧師・ゴスペル歌手として活動する小坂忠が、細野晴臣プロデュースによって作り上げたゴスペル/ポップスのアルバム。参加アーティストは鈴木茂、佐藤博、佐橋佳幸、細野晴臣、浜口茂外也、林立夫ほか。自身の代表曲である「ほうろう」「夢をきかせて」など全13曲を収録。

敬虔なキリスト教徒として、また同じくゴスペル・シンガーである娘さんとともにゴスペル・レーベル「ミクタム」を運営する小坂氏にとって、久々となるメジャー・レーベルからのアルバムリリース。楽曲も神への賛美と感謝にあふれた癒しのサウンドを志向している。小坂氏の代表曲「ほうろう」はそののちに「ほうろう2010」としてリメイクされているが、 本アルバムの他の楽曲と比べると明らかに「無頼」であり、ちょっと浮いてしまうのはいたしかたないところだろうか。

もう一つ気になるのは、各曲の曲調とアレンジ。「ほうろう」時代にはフォーク、日本語ポップスを基調とした「懐かしいけれども尖った」楽曲が多かったのに対し、この頃の楽曲はどれもアレンジが固定している。ゴスペルというジャンルの中で方法論を確立したのだろうか、 クオリティはそれなりに高いが発見には乏しい。キリスト教の信徒として抑える部分、あるいはキリスト教という集団の中で配慮する部分はあろうかと思うのだが、それでもなお新鮮な部分は残しておいてほしかった。

シャララ・ガーデン / 花咲コバヤシa.k.a.小林克也, Network Record(NXCB-33)

(2001.11.10 新星堂日立店で購入)

バイリンガルなラジオDJとしてベストヒットUSAでの活躍が特に有名。スネークマン・ショー、ザ・ナンバーワンバンドなどでの活動でも知られる小林克也が、花咲コバヤシ名義でリリースしたオールディーズ・ポップスのカヴァーアルバム。GONTITI、CHAR、深町純、中村雅俊など豪華アーティストをゲストに迎え、 往年のロック・ポップスの名曲を歌い上げる。全17曲。

「ホワイト・クリスマス」「サーフィンUSA」「マイ・ウェイ」「サティスファクション」「パープル・ヘイズ」「ロック・アラウンド・ザ・クロック」「イマジン」「ファット・ア・ワンダフル・ワールド」など、タイトルを挙げただけで曲のメロディが思い浮かぶ、そんな名曲が目白押しのアルバム。 シンプルなアコースティックのバッキングと、小林克也のムーディなヴォーカルの組み合わせ。全体的にハワイアンのアレンジがなされており心地よい。ザ・ナンバーワンバンドではコミカルなロッカーとしての側面を押し出した克也さんだが、本アルバムに限ってはコミカルな部分は一切なし、 大人の雰囲気が漂う。ザ・ナンバーワンバンドでの活動を知らない新しいファンには、往年のロック・ポップスをシンプルに歌ったアルバムという印象しかないのかもしれないが、亭主のような古い、とても古〜いファンにとってこのアルバムは、遠く自身の青春時代を思いださせる。 亭主自身はこれら楽曲を原体験としたわけではないが、ラジオなどでは散々オンエアされた、音楽ファンにとっての共通言語でもある。ラジオ世代に向けた、ラジオDJらしい趣向、これを粋といわず何と言おう。

Red Curbの思い出 / Rei Harakami, SUBLIME(IDCS-1007)

(2001.11.10 新星堂日立店で購入)

2011年に夭折したテクノ・アーティスト、レイ・ハラカミが2001年4月にリリースした"Red Curb"を、内外のアーティストおよびハラカミ氏自身がリミックスしたアルバム。2001年10月発売。初収録2曲を含む全10曲。

参加アーティストはハラカミ氏のほか、Wechsel Garland、Atom Heart、Matso Ohno、Okihide、Indopepsychicsなど。当然といえば当然、意外といえば意外なことに、すべて元アルバムと同じくエレクトロニカに仕上がっている(他のアーティストのリミックスでは、勘違いしたように激しいロックにアレンジするアーティストもしばしばいる)。 粒がそろっているから、ということもあるのだろう、アルバムとしての完成度は非常に高い。オープニングはアルバムRed Curb、しかし徐々にオリジナルから軌道を逸れ、よく似た(しかし異なる)世界観が提示される。非常に小気味よい話だ。

Creating Patterns / 4 Hero, Talkin' Loud(UICR-1016)

(2001.11.10 新星堂日立店で購入)

Mark "Marc Mac" ClairとDennis "Dego"McFarlaneによるブレイクビーツ・ユニット、4 Heroの2001年アルバム。Ursula Rucker, Jill Scott, Patricia Marxx, Mark Murphy, Terry Callier, Roy Ayersらをゲストに迎え、最新型のブレイクビーツを聞かせる。 15曲にアウトテイク1曲を加えた16トラック。

4 Heroといえばドラムンベース系アーティストと信じていた時期があって、本アルバムを初めて聴いたとき複雑な気分になった記憶がある。端的に言えば本アルバムはドラムンベースではなく、ブレイクビーツ・ニュージャズの部類に入る。その後Degoが2000 Black名義で活動する際には、これらサウンド/ビートを前面に押し出していて、 アグレッシヴな音楽ジャンルと認識したうえで聴くことができる。一方4 Heroに関していえばダンス・ミュージックの分野では充分な知名度と実績はあったものの、Roni Sizeの華々しさに比べると地味な印象は否めなかった。Ursula Ruckerのポエトリー・リーディングと相性の良いサウンド、といえば想像がつくだろうか。 実際、テンションと大ネタでぐいぐいと押しまくるタイプではなく、むしろフリージャズのスタイリッシュさ、ライトさに重きが置かれていて、2000年当時のミレニアム・フィーバーの中では驚くほど冷静さを保っていた。Talkin' Loudレーベルを主宰するGiles Petersonからのリリースも、 なんとなくだが納得できる。

Utopian Dream / Jimi Tenor, Sahko|EFA(PUU-26CD)

(2001.11.08 小倉TowerRecordsで購入)

フィンランド出身の音楽家/DJ/プロデューサ。Intervision, OrganismなどのアルバムはSONY Musicから国内発売され、日本での知名度も高いジミ・テナーの2001年アルバム。全15曲。

ジミ・テナーといえば国内では「白馬に乗った王子様」的なヴィジュアルと、未来感あふれるディスコ・ミュージックのイメージが強いが、本来は無国籍なポピュラーミュージックにカテゴライズするのが良いらしい。ダンス・ミュージックの機能性もさることながら音楽全体にウェットな雰囲気、ストーリ性が感じられて、 ちょっと聴きにはバカラックあたりの楽曲をノリ良くアレンジしたという感じでもある。彼自身によるヴォイス・ヴォーカルもまた無国籍さ、ウェット感に一役かっていて、SONY Music時代の作品をよく知る人には「バタ臭さ」に一段と磨きがかかった、と思えることだろう。

21st Century Soul / As One, Ubiquity(URCD091)

(2001.11.08 小倉TowerRecordsで購入)

Kirk Degiorgioのソロ・プロジェクト、As Oneのフルアルバム。電子音楽を軸足としたシックなジャズ/ソウル/ファンクのトラックを聞かせる。全11曲。

電子音楽、特にテクノやドラムンベースでは"Future Jazz"なるコンセプトが多くのアーティストによって試行されていたが、それらアーティストたちのさらに前を走っていたのが、As Oneや2000Black(Dego)、Roni Sizeたちだ。ジャズやソウルのフォーマットを引用しつつ、常に新しいアイデア・コンセプトを提示し続ける彼らの発想の新しさ、豊かさは、 彼らの作品が将来クラシックとなって多くの人たちに愛される、そんなポテンシャルを秘めている。実際、Roni Sizeや2000 Blackは現在もシーンの中心にいて、常にシーンに新しい風を吹き込んでいる。Facebookなどでの彼らの活動は常に貪欲で、アグレッシヴだ。

そんなわけで、As Oneのフューチャークラシックな本アルバム。先にも述べたようにブラック・ミュージックの要素を多分に含んでいて、ちょっと聴きにはジャズやファンクのアルバムというイメージが強い。ただし聴きこむとジャズやファンクらしからぬ、なにか電子音楽的なキッチュさもあってなかなか楽しい作品に仕上がっている。

African Rhythms / Oneness of Juju, Strut(STRUTCD018)

(2001.11.08 小倉TowerRecordsで購入)

James 'Plunky' BranchことJames Eukeles Blanch Jr.が中心となって結成されたOneness of Jujuのベスト・アルバム。1970年から1982年に制作したトラックおよびアウトテイクをCD 2枚組に収めている。CD 1は全13曲。CD 2は全12曲。アルバム自体は2001年にリリース。

Reel Musicあたりを思い出させる正調ファンク/ソウル・ミュージックのアルバムが本作。レア・グルーヴなどと称してマニアがレコ棚から掘り出してくるタイプのブラック・ミュージックだが、作品の完成度の高さ、お洒落さは特筆に値する。ファンクのお手本にすべきブレイク、アレンジなどはしっかり網羅されており、教科書的な聴き方もできる。 現代にリリースされたとしても全く違和感のないスタイリッシュさは、一種のオーパーツとでもいえるだろう。音質もすこぶるよいが、一部の曲にぶんぶんというハム音が乗っている。15年前のアルバムに対してのコメントはいまさら感も強いが、念のため。

Kudos / Trio Toykeat, Universal(159461-2)

(2001.11.08 小倉TowerRecordsで購入)

フィンランドのジャズ・ピアノ・トリオ、Trio Toykeatのフルアルバム。DrumsはRami Eskelinen、BassはEerik Siikasaari、PianoはIiro Rantala。

フィンランドのジャズ、だからか、それともTrio Toykeatの個性だろうか、ジャズらしからぬジャズ・ピアノ・トリオというのがまず第1印象。ヨーロッパ伝統音楽であるクラシックをベースに、ラグタイムやフュージョンなど陽性かつ洗練されたサウンドが彼らの持ち味だ。 全12曲、そのすべてがオリジナル、10曲をIiro Rantalaが担当する。ジャズという枠組みにあえて入れないことで自由自在なプレイを実現している。その屈託のなさはまるで彼らの背後にクラシック音楽すら存在しないかのようである。

かつて亭主がTrio Toykeatの作品を聴いたとき、なんとも没個性的というか、ジャズにしては耳心地のよいサウンドにがっかりした記憶がある。当時の亭主は澤野工房のヨーロピアン・ジャズに傾倒していたのだが、このアルバムは亭主の中でヨーロピアン・ジャズにすらカテゴライズされず、 ピアノのアルバムとしてこっそりクラシックの隅に眠っていた。今回改めて本アルバムを聞き直し、フィンランドのジャズの面白さに目覚めた次第。

Greensleeves / Klaus Weiss Trio, 澤野商会(AS-004)

(2001.11.08 小倉TowerRecordsで購入)

1960年代よりヨーロッパを中心に活躍するジャズ・ドラマーKlaus Weissがリーダーをつとめるトリオの作品。PianoはRob Franken、BassはRob Langereis。トラディショナルを中心とした全10曲。1966年9月21日録音。

Greensleeves、Dona Dona、House of the Rising Sun、そしてAutumn Leaves。古くからある曲、名曲を堅実にカヴァーした作品。Klaus Weissのドラムはごく控えめに、Rob Frankenの素朴なピアノがメロディを奏でる。Franken自身はキーボード奏者だそうで、ピアノは少し勝手が違ったのだろうか、その音が少しピアノならざる感じ。 音質そのものも決して良いとは言えず、まるでアップライト・ピアノで演奏したかのように抜けという意味ではいまひとつ。ただ、メロディそのものに親しみを覚えるせいか非常に聴きやすい。格別ピアノ・トリオを意識せずに聴くほうが虚心坦懐に楽しめてよいのかもしれない。

Sawano Trios Sampler / V.A., 澤野商会

(2001.11.08 小倉TowerRecordsでもらう)

本業は履物屋という変わり種のジャズ・レーベル、澤野商会から、自身のレーベルを紹介するサンプラーが登場。全18曲、15曲はアルバム収録のベストセレクションだが約3分に編集してある。3曲はこれまでにリリースされていないレアトラック、とのこと。

参加アーティストはVladimir Shafranov, Trio Rob Madnaほか。いずれも初期澤野を代表するヨーロピアン・ジャズの巨匠たちの作品だ。澤野ファンならばすぐにわかる、有名曲ばかり。3分でぶっつりと曲が切れるのではなく、3分前後の切りのいいところでフェードアウトするので、わりと違和感がないというか、耳心地が良い。 サンプラーということだが、これ自体をBGMにしても全く問題ない。適度に曲が切り替わるのでいつまでも飽きることなく聴いていられそうだ。

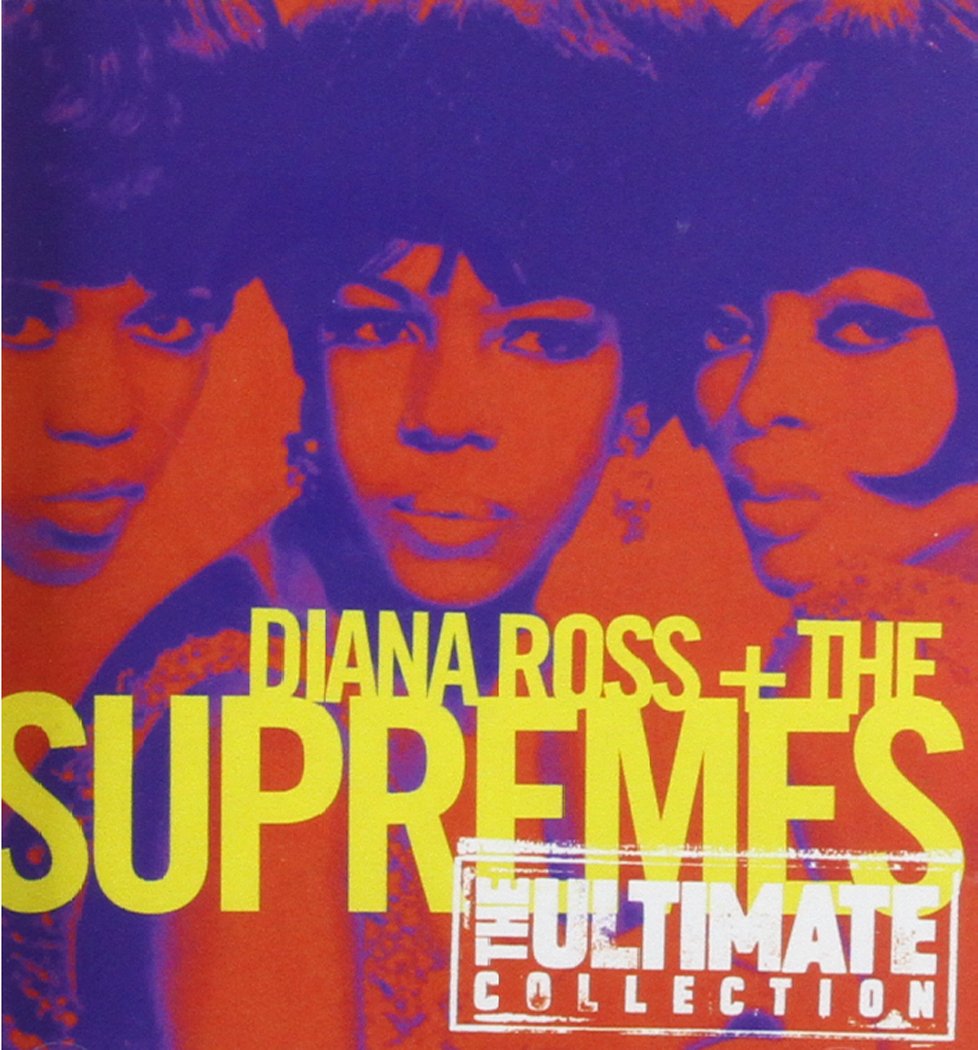

The Ultimate Collection / Diana Ross + The Supremes, Motown(POCT-1601)

以前、テレビ番組で西田ひかるが歌っていた曲が気になって仕方ない。先週大谷店長に、フレーズを歌って(!!)聴かせたが分からずじまいだった曲を、インターネットで調べ、西田ひかるの公式ファンサイト、THE 夜もヒッパレなどをたどった挙句、最終的にNHKの「青春のポップス」のサイトでダイアナ・ロス+シュープリームスの「恋はいそがず」であることをつきとめる。

「恋はいそがず」は度々CMソングとして使われているが、σ(^-^ )にとってはオールナイトニッポンの番組間でかかっていた曲。深夜に机に向いながら聴いたおなじみの曲のはずなのに、今まで誰のなんと言う曲か知らずにいた。

夜中の2時に近所のBook-Ace(24時間営業)に行き購入。大音量は出せないので、PCのSRS-Z1(OZ)で聴く。中域中心のお世辞にもハイファイと言えないスピーカは、学生時代に聴いていた深夜放送の音がした。

最近、60年代のR&Bやファンク、ソウルに興味が涌きつつある。You Can't Hurry Love(恋はいそがず)は自分の学生時代を思い出させる懐かしい曲で、それが心を惹きつける理由なのかもしれないが、この年代のシンガーの持つ甘いヴォーカルや、単純ながらも体が動くリズムに魅力を感じているようだ。 今更なんで60年代、という向きもあるかもしれないが、良いものはいつの時代も良いものだし、いつの時代にも人を惹きつける魅力がある・・・まあRichie Hawtinと綾戸智絵とDiana Rossを1日のうちに聴くという燥的雑食性は確かに不可思議といえる。

それにしても最近はネットであらゆる情報が手に入る。便利な世の中になったものだ。(2001.11.02 BookAce日立店で購入)

Triple Quartet / Steve Reich, Nonesuch|Warner(AMCY-19011)

(2001.11.01 新星堂日立店で購入)

ミニマル・ミュージックの巨匠、Steve Reichの作品をKronos Quartet, Dominic Frasca, Alarm Will Sound and Ossia, 吉田ミカらが演奏した企画盤。全5曲

シンプルな短いフレーズを繰り返しつつ、徐々にフレーズの位相をずらすことで曲全体に揺らぎと、思いがけないリズムを生み出す作品群。ちょっと聴きには各パートでテンポがずれているのか、と思いがちだが、実際には短いフレーズが徐々に変化している。現代音楽らしいミニマリズムの楽曲が、次第にアフリカやカリブ海を思わせるポリリズムへと変化していく様は ある種の快楽ですらある。ミニマリズムという様式美を徐々に解体し、また再構築していく物語性には誰もが新鮮な驚きと、わくわく感を覚えることだろう。