| <<2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2026>> |

Bamboo Blade O.S.T. / Kiyohiko Semba, Victor(VICL-60017)

土塚理弘氏原作、五十嵐あぐり氏作画の剣道コミック、"Bamboo Blade"のアニメーションオリジナルサウンドトラック。 アニメの放送は2007年10月?2008年3月、サウンドトラックは2008年1月と3月にそれぞれVictorよりリリースされている。 楽曲は邦楽仙波流家元でパーカッショニストの仙波清彦氏が担当。今回は1枚目のサウンドトラックを購入した。全20曲。

なお亭主は(これまでと同様)原作コミック、アニメを一切見ていないため原作についての感想および原作に基づく音楽のつくりなどについては一切言及しない。ご承知おきいただきたい。

「はにわちゃん」「仙波清彦とはにわオールスターズ」などでの活動が有名、またソロ作も多く発表している仙波清彦氏。 国内のみならず世界各国の音楽(特にパーカッシヴな民族音楽)に精通する仙波氏ならではの個性あふれる(というよりも外連味しかない)サウンドトラックが本作となる。 楽曲は大きく3種に大別され、アニメで声を担当された声優さんたちによるヴォーカル曲、作中で使われたと思われるインスト曲、 そして仙波氏による外連味たっぷりのエスニックなトライバル・ミュージックが1枚のアルバムに大集結している。

アルバムを聴いた人はまずM1"5 Colours"に度肝を抜かれるだろう。タイトル名は本作の主人公である女性剣士5人にそれぞれ色が割り当てられていることによる。 ポリリズム的なドラムをイントロに、ピアノのアドリブ演奏をメインとするトラックである。おおよそ「キュートな女性剣士たちがわちゃわちゃする(これは亭主の印象)」内容にそぐわない強烈なフリージャズ。 一方、M2"Bamboo Beat"は女性剣士5人を担当する5名の声優さんによるヴォーカル曲で、M1の衝撃が多少緩和される。前向きな歌詞と抜けるような明るさのコーラスが夏を思わせる爽快なトラック。 ところがM3"FLASH"はまさかのアフリカ音楽、M4"Oitumeru"はうねるベースのフュージョン、M5"Yondokoronai"はフリースタイルなピアノ・ジャズと、予測不能の展開が続く。 その後もガムランやサンバ、雅楽(仙波氏の本業である)、アンビエントなど様々なジャンルの音楽が登場、ヴォーカル4曲と、 作中のBGMと思しきイージーリスニングの数曲がなければおおよそ本作をアニメのサウンドトラックとは思う人はいないだろう。 亭主は学生時代から仙波氏のファンで、それこそ「外連味しかない」本作のトラックはむしろ大好物なのだが、それでも本作を誰かに説明することには躊躇する。 アニメという誰もが楽しめる作品に、多彩な民族音楽を問答無用に収録したチャレンジングな内容をどうやって人に勧めたらよいのだろうか。 というか、アニメのファンが、この音楽をどのような気持ちで聞く/聞いたのか、興味のあるところでぜひ感想を聴かせてほしいと思っているところだ。

一方でヴォーカル曲は、強烈な個性を放つ民族音楽とは真逆のアイドル・ポップで、声優さんたちの、どこまでもまっすぐなユニゾンが心を癒す。 作中登場する特撮ヒーロー作品もの「超剣戦隊ブレードブレイバー」のテーマ曲は往年のヒーローソングで、本来ならば「イロモノ」としてアルバムのなかで際だつ存在になるのだが、 本アルバムに限って言えば他の曲がことごとく「イロモノ」なことから、ヒーローのテーマ曲という変化球すらも埋もれ気味となってしまったのが面白い。 アニメファン、というよりも仙波氏が好き、民族音楽が好き、という人は特に楽しめるが、一方で本作の「外連味だらけ」のトラックがアニメでどのように使われたのかは興味のあるところだ(2025.05.27)

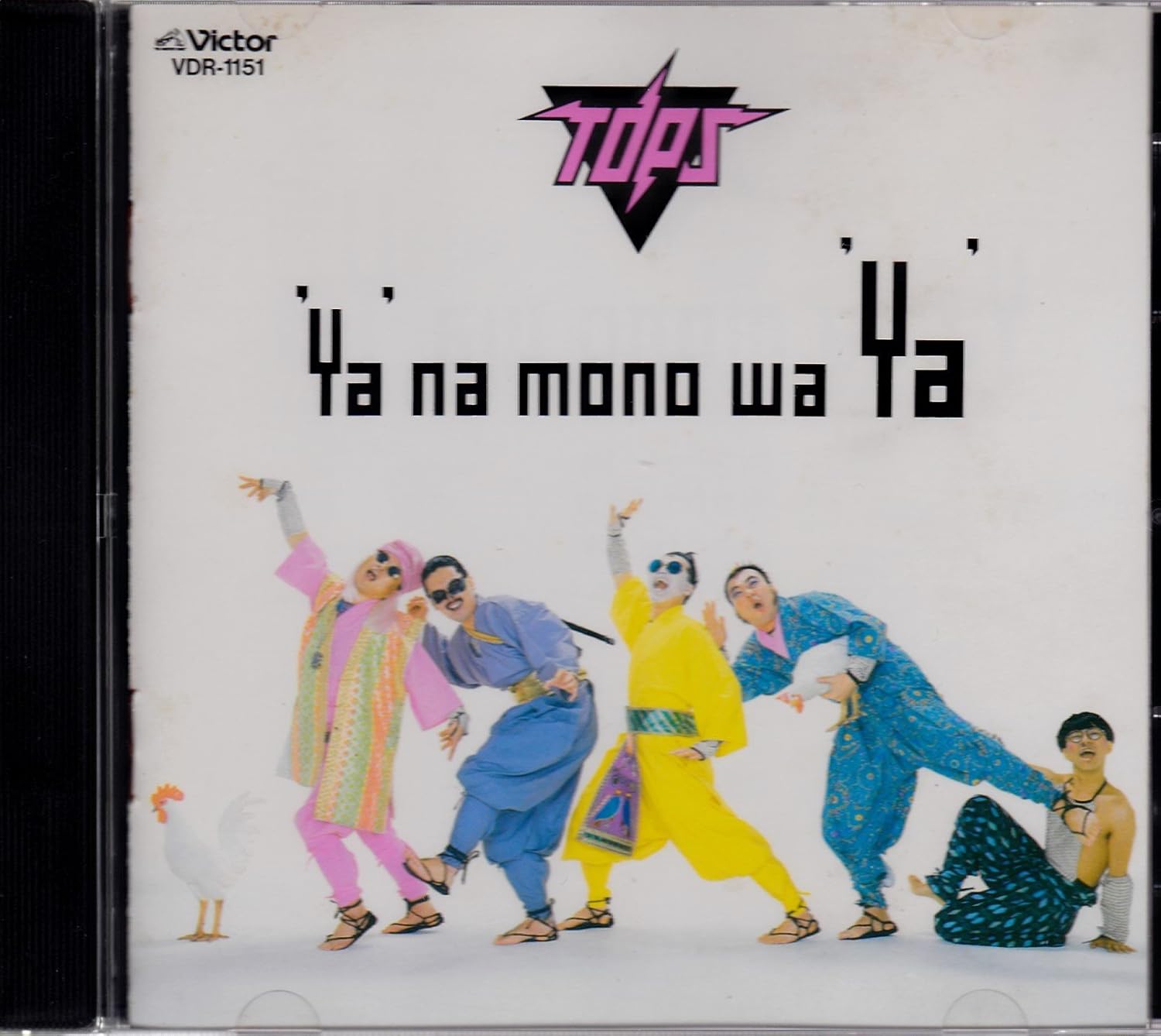

「ヤ」なものは「ヤ」 / Tops, Victor(VDR-1151)

関西発・大編成ファンク・バンド、The Topsのデビューアルバム。1986年、VICTORよりリリースされた。 Topsホーン隊と呼ばれる強力なホーン・セクション、オールドスクールから最新のポップスまでの手広いレパートリー、 そして京阪神のライブハウス仕込みのコテコテのキャラクターで大編成バンドの一時代を築いた。全9曲。

メジャー・デビューにより活動の拠点を東京に移して以降は山際祥子さんと舘野江里子さんの女性ヴォーカル2名が加わったThe Tops。 ただしデビューアルバムではメイン・ヴォーカルを三井雅弘氏一人が務め、山際さん、舘野さんはコーラスへと回っている。 メインとなるメンバーはヴォーカル・コーラスの3人に加え、ドラムス、ベース、ギター、キーボード、トランペット×2,トロンボーンの合計10名。 さらにゲスト・ミューシャンとしてシンセ、パーカッション、サックス×2、ストリング×2と6名が加わるなど「絢爛豪華」かつ「とっても暑苦しい」サウンドがトップスの魅力だろうか。 メジャーデビュー以前はあまりに濃すぎるバンド・カラーに「汗臭くて泥臭くて男臭い」と言われていたが、 メジャーデビューに際しアルバムの歌詞を(1曲を除いて)サエキけんぞうさんが担当、「暑苦しい」程度にまで改善されたとWikipediaにあって、なるほどーと妙に納得してしまったのは亭主だけではないだろう。

さて、そんな「絢爛豪華」で「暑苦しい」The Topsの本アルバム。サエキさんの歌詞に乗って奏でられるそのサウンドは大きく二つのジャンルに分けられる。 一つはソウルやファンクといったブラック・ミュージックの系譜であり、スライ・ストーン(最近亡くなりましたね)やシュープリームスを連想させる正統派サウンド。 これは亭主の偏見だが、ブラック・ミュージックと関西のアーティストの奏でる音楽には共通する独特のグルーヴがあるように思う。 つまりThe Topsがブラック・ミュージックを指向することはごく自然な成り行きともいえる。 もう一つはフュージョンやロックといったポップ・ミュージックの系譜であり、これは関西から東京へ、VICTORに移籍したことの影響ともいえるだろう。 このあたりの顛末はM6"Do Yo Funk(ドーヨーファンク)"中に、ギャグをちりばめつつ語られているのでお楽しみ、といったところか。 楽曲中の悪乗りはアルバム最長の10分に及んでいる。替え歌アリ、ショート・コントありの構成はちょっとスネークマンショー的でもあって、昔は時々こういう遊び心満載のトラックが収録されていたなぁ、 とちょっと微笑ましかったりする。今のアルバムにはこういうトラックを入れ込むだけの心の余裕はない。ちなみにサエキさんが担当しなかった1曲、というのがこのM6である。

それにしてもThe Tops。バンドの「顔」として以降多くのアーティストの作品にサポート協力する「ホーン隊」はデビューアルバムからその存在感を放っていて、デビューからいきなり完成の域に達している、 そんな風格すら漂っている。バンドとしてのルックスは米米クラブにちょっと近いが、個人的にはThe Topsの関西風味に惹かれるものがあり、同じく関西発の大所帯バンド「モダンチョキチョキズ」にハマった理由も、 「関西風味」だったりする。大編成バンドが好き、という話題については以前から喋りたくて、語りたくて仕方がないので、 以降このThe Topsの作品のレビューにかこつけて、ちらりほらり、書いていきたいと考えている(2025.05.27)

Still Here, Still Me... / Koichi Namiki, Koichi Namiki

S.S.T.Band、B-Univ、Blind Spotなどでの活動を経て現在はソロで活動する並木晃一氏のミニアルバム。2022年以来毎年1枚のペースで作品を発表する氏の最新アルバムが本作となる。 オリジナル2曲、ゲーム曲のカバー2曲、そして自身の楽曲のセルフカバー2曲の全6曲。

アルバムのタイトルがどことなく自身に対する皮肉(か自嘲)とも受け取れる最新作。 並木氏の円熟のギタープレイと、歴代セガの人気ゲームの音楽が楽しめる人気シリーズとして毎年楽しみにしているファンも多いだろう。 本作にはオリジナル曲"Still Here, Still Me..."、"Clumsy Steps"に加え、アーケードゲームSEGA Rallyより"Ignition"、"Desert Replay"の2曲、 さらに自身のアルバム"Stratosphere"より、タイトル・ナンバーである"Storatoshere"の2バージョンが収録されている。 オリジナルは並木氏の得意とするギター・フュージョンで、ゆったりと、また爽やかな展開に来たるべき夏を感じさせる。

一方ゲーム音楽のカバーは、ドスの効いたチョッパー・ベースやうねるようなシンセ・リードにレースゲームの緊張感が伝わってくる。 これまでゲーム音楽というと、フュージョンやテクノなど一般的な音楽ジャンルをそのままゲームのBGMに採用したもの、という認識だったのだが、 あらためてこの2曲を聞くとゲーム音楽というのが一般的な音楽ジャンルとは異なる、独自のジャンルであることに気づかされる。 サウンド・メイキングやアレンジが普通の曲と違うのは、「ゲームを盛り上げる」というこのジャンルの機能性に由来する。 ゲームをプレイしていないのに、どこかわくわく感じるのは、ゲーム音楽の機能性によるものだろうか。昔は「あざとさ」や「外連味」と感じていたものだ。

アレンジ2曲は1曲が「エンディング・バージョン」とクレジットされた豪奢なスペシャル・アレンジ。 原曲はアルバムの冒頭に収録されており、どちらかといえばアルバムの顔としてシンプルなアレンジだったものが、本作では楽器を増やし、アレンジを凝らすことでゴージャスに仕上げている。 もう一曲は「エンディング・バージョン」からギターパートを除いたもので、アレンジや編成のディテールがより楽しめる、マニア向けのトラックとなっている。

全体としてトラック数は少ないが、ヘビーローテーションで楽しめるスルメイカのようなアルバム(2025.05.27)

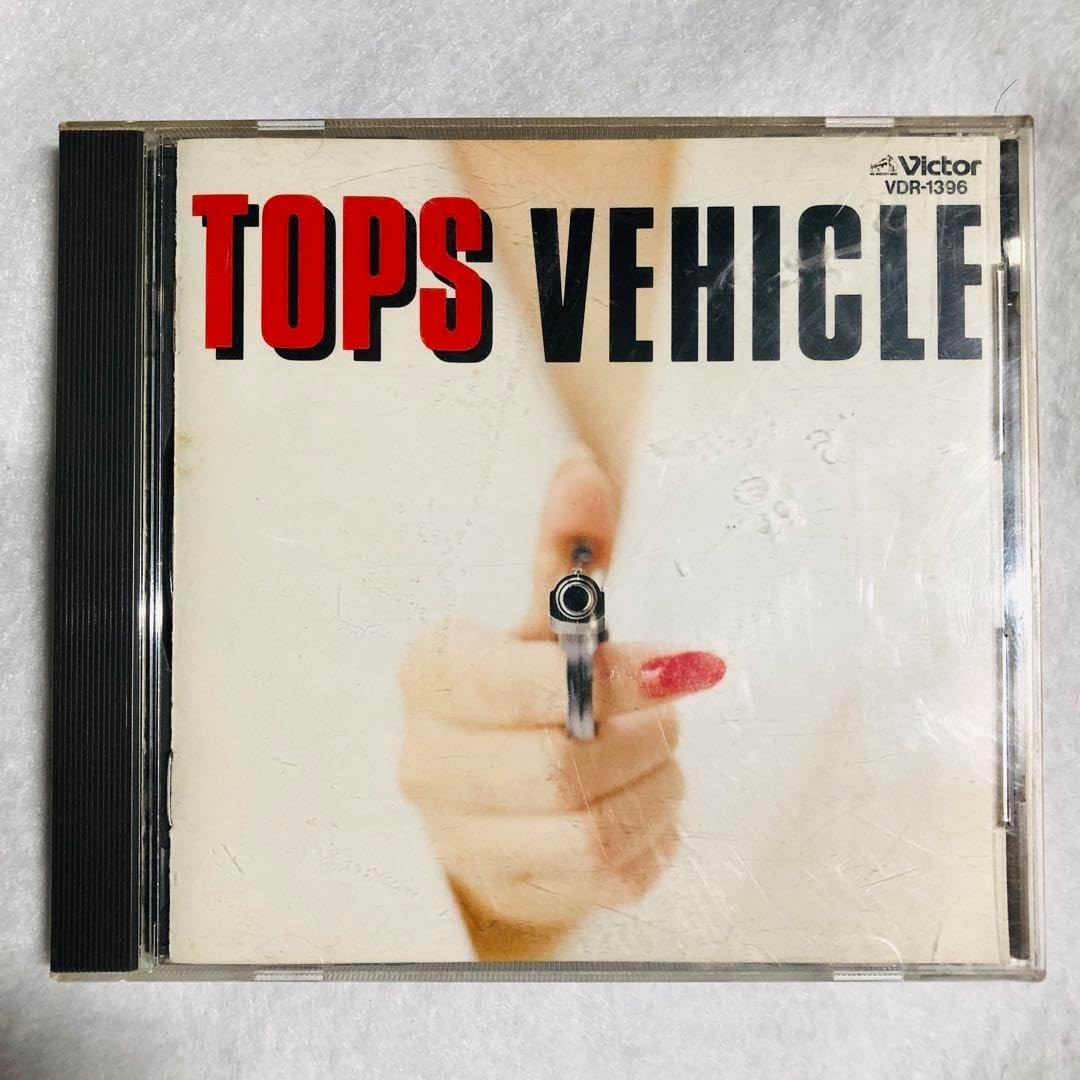

Vehicle / Tops, Victor(VDR-1396)

関西発・大編成ファンク・バンド、The Topsの3rdアルバム。1987年、VICTORよりリリースされた。 Topsホーン隊と呼ばれる強力なホーン・セクション、山際祥子さんをリード・ヴォーカルに据えたソウルフルなサウンド、そして往年の名曲のゴージャスなカヴァーでバブル期の音楽シーンを盛り上げた。全10曲。

2ndアルバムまではオリジナル・メンバーでありリーダーの三井雅弘氏がヴォーカルを担当。 コテコテの関西サウンドを指向したThe Tops。3rdアルバムからは山際さんがリード・ヴォーカルとなり、パワフルなハスキー・ヴォイスがアルバムのカラーを決定づけた。 本アルバムのコンセプトは(おそらく)「強い女性像」。バブル経済に沸いた日本経済の主役として(当時ぶいぶいいわせていた)女性のパワーを感じさせる、非常に「濃い」アルバムに仕上がっている。 Beatlesの"Get Back(1969年)"、Jim Peterikの"Vehicle"(1970)、Tom Janes の"She's A Lady(1971年)"、The Rubettesの"Sugar Baby Love"(1974年)、 Chaseの"Get it On"(1971年)、ディズニー映画「ピノキオ」より「星に願いを」(1940)年などカヴァー多数、しかも日本語によるオリジナル詞がつけられていて、J-Popsとしての訴求力も高い。 どの曲も超有名で、おそらく誰もがどこかで聴いたことのあるリフやメロディが目白押し。マニアから初心者まで、誰もが気軽に楽しめる内容といえるだろう。 亭主は4thアルバム"Romanesque Champion"を学生時代に聴いていてTopsは4thアルバムが最強だろう、と勝手に思いこんでいたのだが、はっきりいって3rdアルバムもすごい。 学生時代にこのアルバムに出会っていたら、もしかしたら亭主の音楽遍歴はテクノからソウル/ファンクへと大きく舵を切っていたかもしれない。

同時に本アルバムは、The Topsのカラーを「大編成ソウル・ファンクバンド」に決定づけた、ある種のマイルストーン的なアルバムである。 1st、2ndで色濃かった関西テイストは陰を潜め、純粋に音楽的な濃度を高めている。 同じく関西発の大編成バンドといえば、濱田マリさんがリード・ヴォーカルをつとめたモダンチョキチョキズが同時期に活動していたが、 関西的なカラーを維持しつつトレンディなポップ・ミュージックを指向していたモダチョキに対し、The Topsは関西のノリをブラック・ミュージックのコテコテ感へと変換している。 亭主はどちらのバンドも大好きなのでどちらの方向性もWelcomeなのだが、往年の名曲が多数カヴァーされている本作は、モダチョキのそれに比べるとずっとアダルト向けともいえそうだ。

ちなみに訳詞のいくつかは爆風スランプのサンプラザ中野くんが担当。クレジットにある「山口のばら」もサンプラザ氏の別名義であるなど以降様々な場面で爆風スランプと交流している(2025.05.26)

Lucky Horror Show / Tops II, Victor(VDR-1303)

関西発・大編成ファンク・バンド、The Topsのセカンドアルバム。1stと同じく1986年、VICTORよりリリースされた。 Topsホーン隊と呼ばれる強力なホーン・セクションを有し、関西のノリと悪ふざけを適度にちりばめた遊び心たっぷりのヴォーカルで大編成バンドの一時代を築いた。全12曲。

2月の1stに引き続き、10月の2ndと、8ヶ月というごく短期間に2枚のアルバムをリリースしたThe Tops。 リード・ヴォーカルの三井雅弘氏に加え、本アルバムでは山際祥子さんと舘野江里子さんもまたリード・ヴォーカルに加わって、1stよりもさらに厚みを増している。 ただし楽曲の傾向は、1stが(大阪仕込みのコテコテ)ファンクだったのに対して2ndはいわゆる昭和歌謡や、のちにJ-Popなどとも呼ばれるニューミュージック系に舵を切っていて、 デビュー当時を知っている人、あるいはThe Topsというバンドを継続的に追いかけている人には「おや」と思わせる、異質なアルバムに仕上がっている。 M1「そーしまっか」はかろうじて大阪ファンクなのに対し、M2以降はロックだったり、歌謡曲だったりとジャンルをころころ変えつつ、 なんとなく「テレビ・ドラマの挿入曲」や「NHKの歌謡ショーで歌われていそうな曲」に収まりそうな曲ばかり。 ちなみに1stでは全曲をサエキけんぞう氏が担当していたが、本作では3曲にとどまっており、残りをバンドのメンバーが持ち回りで担当している。 作曲も1stのクレジットはすべて「The Tops」だったものが本作ではメンバの名前が別々にクレジットされていて、短期間のリリースに向けメンバーがそれぞれ楽曲を持ち寄った形にも見える。 結果的にアルバムタイトルの元ネタであるカルト映画"Rocky Horror Show"を思わせるスラップスティックな、パーティ・ミュージックに仕上がっているのだが、 これは狙ったものか、それとも後から辻褄を合わせたか。

ライナーにはメンバーによる曲解説、アルバム全体をまとめたライナー・ノーツも収録されているが、こちらにもメンバー全員が(ほぼ)登場。 東京へ、メジャーへ進出したThe Topsとして新境地を目指した、そんな意気込みというか、イキオイが伝わってくる。 これはまったく余談だが、当時のアルバムにはこういったアーティストの生の声がよく掲載されていて、亭主などはCD店でアルバムを買うと、 帰りの電車などでアルバムの封を開きまずライナーを熟読することから始めていたように思う。 今のアルバムは、特にストリーミングやデジタルでのアルバム販売からはアーティストの顔が見えにくい、作品の意図したところが伝わってこないのが非常に残念。 ついでに最近のアーティストからは「語らないのが当たり前、ごちゃごちゃ語るのはスマートではない」みたいな意図が感じられる。これも時代というものだろうか(2025.05.15)

Romanesque Champion / The Tops, Victor(VDR-1559)

関西発・大編成ファンク・バンドThe Topsの4枚目となるアルバム。1988年10月、VICTORよりリリースされた。 シングル・カットされスマッシュヒットをとばした「タイムマシンにお願い(サディスティック・ミカバンドのカヴァー)」を含む全10曲。

メイン・ヴォーカルが山際祥子さん一人となり、バンド色が明確に定まったトップス。 これまでアルバムによって方向性を変えてきた彼らの次の到達点は、バブル景気に沸き立つ日本のエンタメ・シーンのど真ん中、王道のポップ・ミュージックだった。 テレビへの出演のほか、映画やCMへのタイアップ曲もあってメディアへの露出も頻繁となり、(お茶の間とまではいわないが)一番脂の乗った時期にリリースされたアルバムが本作となる。 山際さんのソウルフルなヴォーカル、トップスホーン隊と呼ばれた強力なバックバンド、そしてハードロックから繊細なポップスまで幅広く手がけるトラック・メイキングと、 当時のバンド・パワーが遺憾なく発揮されている。ついでにアルバム・ジャケットのTOPSのロゴは金箔押しである。なにをかいわんや、である。

さて、そんなバンド絶頂期にリリースされた"Romanesque Champion"。 亭主がトップスに触れた最初のアルバムであり、また学生だった亭主に大きな衝撃と、その後に影響を与えた最強のアルバムである。ここでは1曲づつ収録曲を解説したい。

M1 "Crocodile Rock" エルトン・ジョンが1972年にリリースした楽曲のカヴァー。 日本語詞は山口のばら(サンプラザ中野くん)氏が担当、コミカルな歌詞とノリの良さがアルバムのオープニングをにぎやかに飾る。

M2 「胸いっぱいの愛を」レッド・ツェッペリンの1969年楽曲。英語詞によるカヴァー、原曲のハード・ロックのテイストをそのままに、ドスの効いたドラミングの迫力がすごい。 以降の楽曲もだが、山際さんのパワフルなヴォーカルにエコーがかかっており、スケールの大きなアレンジに仕上がっている。

M3 "Loving You" 松竹映画「西遊記」主題歌。孫悟空が縦横無尽に空を駆け回るイメージ、スピードとパワー、そして壮大なサウンドスケープを感じさせる「ラブソング」。

M4 「プラタナス」オリジナル曲。学校を舞台に、ピアノを弾く少女を見初めた少年の恋心を描く。トップスとしては珍しい、メロウで叙情感にあふれたラブソング。個人的に非常に好きな作品。

M5 "One More Chance"オリジナル曲。M4からぐっと年齢を上げ、激しい雨の中で感情をぶつけ合う男女の姿を描く。 オリジナルだがソウル・ミュージック的なアレンジにカヴァー曲と勘違いしてしまった。シングル・カットされている。

M6 「タイムマシンにおねがい」言わずと知れたミカバンドのカヴァー。山際さんのヴォーカルにミカさんのイメージが重なる。 アレンジの豪華さもあって原曲のゴージャス・ヴァージョンといった印象。シングル・カットされたほか、音楽番組でもよく聴かれた。

M7 「ダンスホール」オリジナル曲。ラブソングの多い本アルバムのなかでも特に穏やかな曲。

M8 「ロマンChampion」Driver School "Watanabe"イメージソング。爽快な歌詞と抜けるようなホーンのサウンドが気持ちいい「夏の曲」。

M9 "It's Japanese Radio Days"オリジナル曲。深夜放送に夢中な少年の日々を描く楽しいポップ・ソング。 世代が似ていて、しかも受験勉強の音もが深夜ラジオだった亭主、大いに共感した記憶がある。「小さくて/いつでも/音楽やるし/心にいいけど/目にわるくない」ラジオの魅力がぎっしり詰まっている。

M10 "I'm A Man"スペンサー・ディヴィス・グループの1979年楽曲のカヴァー。同年のビルボードHot100で第10位、UKシングルチャートで9位を獲得したヒット曲。 多くの映画で劇中曲として使用されている。ハイスピード・ロックがアルバム全体を怒濤のテンションへと押し上げる。

上にも書いたように亭主がトップスに初めて触れ、多大な影響を受けたアルバムであり、体に染み着くほどに聞き込んだアルバムでもある。 これまでのアダルトな選曲からぐっと年代を下げ、ポップかつハイテンションに仕上げた構成は、当時の亭主にとって相当な衝撃であった。 あまりに聴きこんだ結果「もういいだろ」と柏のディスクユニオンに売ってしまったのだが、今頃になって買い戻しているのだから、なにやってんだよもう、である(2025.05.14)

The Secret Life of Videotapemusic / Videotapemusic, Kakubarhythm(DDCK-1061)

国内の地方に一定期間滞在し、その地の廃業したレンタルビデオ店やリサイクルショップから収集したVHSテープを素材に音楽を作る「滞在制作」という手法を駆使するVIDEOTAPEMUSIC氏のフルアルバム。 2019年、カクバリズムからリリースされた。全11曲。

地方で収集したVHSテープに加え、地方の自然音や実家の押入にしまい込まれていた昔のテープなど、様々な音素材を使用するVIDEO氏。 アンビエントやエキゾチック、ダブといったゆったり系のサウンドが特徴である。 本作はフル・ヴォーカルの曲をメインとし、横山剣(Crazy Ken Band)、折坂悠太、Kim Na Eun、ロボ宙、高城晶平、Murky Ghost、カベヤシュウト、Mellow Fellow、mmmらヴォーカリストを起用している。 結果的に非常に聴きやすい、ポップなアルバムに仕上がっているうえ、アジアの各国を巡っているような国際色も感じられる。 氏はCrazy Ken BandやceroのライブVJも担当しているそうで、トラックから強烈なビジュアルが想起されるあたりも本アルバムの特徴だろうか。

いくつかの解説やVIDEO氏ご本人のインタビューによれば、本作のリリースと前後して世界的な疫病の流行があり活動を大きく制限されたほか、 ライブや作品制作に対するプレッシャーなどもあり、相当に疲弊していたことが、地方への脱出、そして「滞在制作」という手法につながっているとのこと (つまり本作リリースまではどちらかといえばスタジオ制作がメインだったようである)。 「癒し」をテーマにした音楽・アルバムは世の中に多く存在するが、制作者そのものが癒しを求めてアルバムを制作していた、という切実さが、本作の完成度につながっているように思う。 ビデオテープを音源に使うことで、ローファイかつ場末感のある音色に仕上げていることも癒しの効果につながっているだろうか。 本アルバムがVIDEO氏の作品初体験の亭主、当初はその掴み所のなさにとまどったが、聴き込むうちにずぶずぶと氏の世界観にはまり、抜け出せなくなっていることに気づかされる。

「サンプリング」「エキゾチック」「癒し」というと、個人的には小西康陽氏がまず思い出され、須永辰緒氏ほか渋谷宇田川町界隈のクラブDJ・プロデューサが思い出される。 シーンに疎いためその後の動きなど全くわからない。 そもそも亭主のような地方の人間、しかも気がつけば広大な音楽ジャンルをウォッチしている人間には、新譜のリリースからしか動向がつかめないのがつらい(2025.05.12)

Soul Children / The Tops, Victor(VDR-1642)

大阪発・大編成ファンクバンドThe Topsの最後となるオリジナルフルアルバム。1989年11月にリリースされた。 シングルカットされた"I, My, Mine", "Merry X'mas & Happy New Year"含めた全11曲。 なおTopsは本アルバム発売後、1991年にベストアルバム1枚をリリースして解散している。

関西での活動開始以降、メンバーを小刻みに入れ替えつつ大編成バンドとしてアルバムリリースを重ねてきたThe Tops だが、本アルバムではメンバーを大幅に変更。 メイン・ヴォーカルの山際祥子さん、コーラスの館野江理子さん、トランペットの寺内茂さん、トロンボーンの工藤隆さんの5名以外はすべて交代という、相当思い切った編成となっている。 山際さんのパワフルなハスキー・トーン、豪奢で厚みのあるホーン隊というバンド・カラーは変わらないものの、彼らの特徴であった古今東西名曲のカヴァーは本作にはいっさいなし。 かわりにバブル経済まっただ中のテンションが織りなすアッパーな(そしてウェットな)オリジナル曲が全面的にフィーチャーされている。 オリジナル曲のみ、という点では2ndアルバム'quot;Lucky Horror Show"と共通するが、2ndがメンバーによる様々な試行の集大成だったのに対して、 本作はすべての曲調・テンションをそろえたコンセプチュアルなアルバムである。 The Topsをずっと聴いてきたファンにどう聞こえたか、は興味のわくところであるが、少なくとも亭主は彼らの良さ(の一部)が失われた気がしてちょっと残念。 もちろん楽曲としてのクオリティは非常に高く、その点では(名前の通り)トップ・アーティストに上り詰めた彼らの自信を感じるところでもある。 ただ、やはりこのアルバム発売前に、オリジナルメンバーがごっそり入れ替わったことから、やはりアルバム前後で方向性が大きく変わり、メンバー間でも意見が分かれたことは想像に難くない。

本アルバム中、ちょっと変わった曲、といえばM8「日曜日の夜」とそれに続く「あと1cm」が挙げられるだろうか。 日曜日の夜の人寂しさ、恋人に逢えない孤独感を紛らわすために、いろいろと「しょーもない」ことをしてしまう女性を描いた連作なのだが、この「しょーもない」ことがなんとも可笑しいというか、 可愛らしいというか、亭主もそんなことしたなーと思ってしまう「あるある」ばかり。 「日曜日の夜」で女性の孤独感をシリアスに描いた後、「あと1 cm」で目的もなく地下鉄に乗ってみたり、コンビニで立ち読みしたり、夜道をスキップしたり、昼まで寝てしまい自己嫌悪に陥ったり、 夜中に自転車を乗り回したりと好き放題である。 当初は1曲だと思っていたものが実は別のトラックとして扱われていて、よく聴けば別の曲なのだけれど、続けて聴くとなんとも可笑しいというか、語られなかったストーリーが見えてくるのがおもしろい。 アルバムならではの悪仕掛け、おそらくこういう曲は古今東西なかったのではなかろうか。

The Topsは本アルバムリリースの1年後にベスト・アルバムをリリース、解散しているが、オリジナルメンバーである三井氏と和佐田氏を中心に、 前身である"ITACHI!!"名義で期間限定ライブを実施したほか、近年も三井氏、和佐田氏、それに山際さん、舘野さんらが再集結、TOPS名義のライブを催したようである(2025.05.12)

Tops the Best / The Tops, Victor(VICL-120)

関西発・大編成ファンクバンド、The Topsのベストアルバム。1991年2月、Victorよりリリースされた。 1986年から90年までにリリースした5枚のフルアルバム、および未発表曲から16曲をセレクトしている。

関西を中心に活動していたバンド"ITACHI!!"のメンバーを中心に結成されたTops。 リーダーの三井雅弘氏をメインヴォーカルに、コテコテ関西テイストのファンク・ミュージックを引っ提げて東京に進出したのが1986年のこと。 以降様々な音楽性を指向しつつ、トップスホーン隊と呼ばれる強力なホーン・セクション、山際祥子さんのパワフルなハスキー・ヴォイス、そしてロック/ソウルの名曲のカヴァーを武器に、 バブル経済に沸くメディアの中で存在感を示した。 三井雅弘氏のバンド脱退や、5枚目のアルバムリリース前のメンバーの大幅変更など大きなトラブルもあって、5年という短い期間の活動になってしまったが、 アルバムから放たれるパワーは現在においても強烈な輝きを放っている。 ちなみにCD黎明期のリリースということもあってCD盤(特に1st, 2nd)の中古価格は高騰している。コレクションとして廉価なアナログで集める、というのもありかもしれない。

さて、そんなTops(第2期はThe Tops、と定冠詞が付く)のベストアルバム。 1st「ヤなものはヤ」から2曲、2nd"Lucky Horror Show"から2曲、3rd"Vehicle"から4曲、4th"Romanesque Champion"から4曲、 5th"Soul Children"から2曲、そしてアルバム未収録曲2曲の計16曲が収録されている。 3rd, 4thからの収録曲が多いのはやはりこのあたりがバンドとして最も脂がのっている時期だった、ということだろう。 アルバム順に収録されているので、順に聴いていくとバンドの歩みを感じられる。 どんどんアレンジが洗練されていき、バンドとしてのカラーが際立っていく一方で、当初のウリであった関西のノリやスラップスティックな曲調が影を潜め、 「東京発最新型ポップミュージック」としての自負が垣間見えてくる。 亭主は5〜7月の短期間にこれらのアルバムをみっしりと聴き込んでいるので、バンドの移り変わりをより明確に感じるのだろうが、当時のコアなファン、 特に関西で活動していた頃からTopsを追いかけていたファンなども、短期間にバンドのカラーがどんどん変化していたことを感じただろう。

ここで一つ、残念なお知らせをしなければならない。 以前亭主、一連のレビューの中でアルバム"Romanesque Champion"を柏のユニオンに売ってしまった、などと書いていたのだけれど、先日ラックの中を探っていたら、 なんと当該アルバムがまだ手元にあった。しかも"Vehicle"も持っていた。 5月にヤフオクやアマゾンのマケプレや、中古CD店のECサイトで必死こいて探していたのだが、6枚中2枚は既に手元にあった(つまり2枚は盛大にダブっていた)ことにいまさらながら気づき、 自分の記憶の無さに愕然としたのだ。 2枚はどちらもバンドとして最も脂が乗っていた時期の作品であり、亭主が最も評価した2枚であった。 Romanesque Championは学生時代に買ったものであるからそれが残っているのはまあ、そういうものなのだとして、Vehicleはどこで手に入れたのだろうか。 おそらくはこの「聴」のコーナーができる前の2000年以前、多分市内の「ミネルヴァ」という名前の中古CD・ゲーム店だったのではないかといまさらながら記憶をたどっているのだがーーー 2000年以前の記録は(PCのHDDクラッシュとあわせて)ほとんど残っていないので、そのあたりに買ったに違いない。というかそういうことにしておく。

ともあれ、個人的には大好きなバンドであったTops。ここ2ヶ月程度でメジャーデビュー後の活動をアルバムで追いかけることができたのは、ちょっとした時間旅行であり、冒険であった。 またこんなバンドが発見出来たなら、またそのバンドの活動を追いかける旅に出たいと思っている(2025.05.09)

Teravit Original Soundtrack / V.A., Sweep Records(SRIN-1192)

マインクラフト風3Dアクションゲーム、TERAVITのオリジナルサウンドトラック。ベテランのゲーム・ミュージック・クリエータが多数参加した豪華な音楽集が本作となる。 なお、ゲームは2023年4月にSteam/Nintendo Switch/Playstation 4/5向けにリリースされたが残念ながら評価は今一つだったようだ。 残念ながら亭主はこのゲームを未プレイで、しかるにここではゲームの内容には一切立ち入らないこととする。全36曲。

参加アーティストは古代祐三氏、佐野電磁氏、佐宗綾子さん、下村陽子さん、江口孝宏氏、菊田裕樹氏。 ゲーム中のフィールドBGM、ダンジョンBGM、バトルBGM、町のBGMなどが約2分というショート・トラックとしてぎっしり詰め込まれている。 フィールドには西洋、東洋、荒野、砂漠などの種類がありそれぞれに「それっぽい」メロディがつけられているが、どの曲もわりと没個性的で、BGMとしてはなじむが曲単体で聞いても耳に残りにくい。 ダンス・ミュージックでもスラップスティックでもないあたりさわりのないBGMであることも、耳に残りにくい理由の一つだろう。 TERAVITというゲーム全体で共通するメロディであったり共通する音色があればよかったのだが、現状では各曲の傾向がバラバラで、正直言ってアルバムとしてのまとまりに乏しい。

実は亭主、本アルバムとは別にあるゲーム音楽のサウンドトラックを購入しようか迷っているのだが、このサウンドトラックもまたゲーム中のサウンドをひたすら詰め込んだ、 曲数ばかりが多いものだったりする。ゲームをやりこんだ人、ゲームの熱狂的なファンにはうれしい内容、とはいえ、やはり未プレイの人間にはとっつきづらい内容と予想される。 TRAVITのサウンドトラックを購入するに当たっても同じような心配があって、見事予感が的中してしまったというか、「予約」ボタンを押してからこれは失敗したかな、と思ってしまったのを覚えている。 もちろんゲームリリース記念、豪華ミュージック・クリエータが大集合した記念にいちまい、「ご祝儀」というか「コレクターズアイテム」としての価値はあるのだろうがーーー いまさらながらTERAVITを遊んでみようにもあまり評判がよろしくない、というのも困りものである(2025.05.08)