| <<2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2026>> |

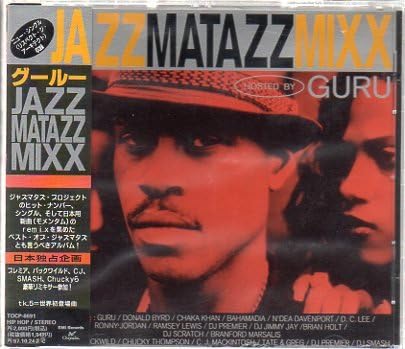

Jazzmatazz Mixx / Guru's Jazzmatazz, TOEMI(TOCP-8691)

アメリカ出身のラッパー、ギャング・スターのメンバーとしても知られるGURU(本名 Keith Edward Elam)の楽曲をリミックスした特別盤。1995年、UKのChrysalisレーベルよりリリースされた。オリジナルアルバム"Vol.1"および"Vol.2"のトラックのリミックス9曲に新録1曲を加えた全10曲。

グランド・セフト・オートIII(ゲーム)への出演、映画俳優としても知られるグールー。心不全のため2010年に48歳という若さで亡くなっているがヒップホップ/ラップシーンの最重要人物として現在も多くのアーティストからリスペクトを集めている。本作は彼の2枚のアルバムから6曲をセレクト(3曲はリミックス違いが収録されている)、Buckwild、Chucky Thompson、C.J.Mackintosh、Tate & Greg、DJ Premier、DJ Smashらがリミックスを手がけるほか、彼自身によるインスト・バージョンも数曲含まれる。彼のジャンルは大きくラップ/ヒップホップに分類されるがアルバムではジャズへの傾倒がみられ、またハウスやソウルなど他ジャンルのアーティストとのコラボレーションも多いため、玄人向けの、また洗練されたサウンドが特徴ともいえる。実際亭主はこのアルバムを海外出張先のオランダ/アムステルダムのレコード店で見つけたのだが、ニュー・ジャズ的な雰囲気に惹かれての購入であった。亭主はヒップホップのB-Boy的な価値観(ブラック・カルチャーをファッションや素行の悪さへとつなげる短絡主義)に辟易していて、アーティストも特に限定して聴いているのだが、アフリカ・バンバータと並んでグールーもまた亭主のフェイバリッドであり、年月を経ても聴いていきたい、そんなアーティストとなっている。

さて、話はそれたが本アルバムについて。M1, M2は"Respect the Architect"のリミックスが2バージョン、M3, M4は"Watch What You Say"のリミックスが2バージョン収録されている。Respect-はヒップホップ的、Watch What-はソウル/ハウス的なテイストの好トラックで、バージョンによるメリハリの差がよく出ている。M6, M7の"Lounsin'"のリミックス(2バージョン)は最新型という言葉がしっくりくる、かなりスタイリッシュな展開、と曲によってジャンルを変えてくる幅の広さ、懐の深さが本アルバムの醍醐味だろう。一般的にリミックスアルバムというとファン向け、というかリミキサーたちのお仕事をまとめたボーナスディスクという性格が強いのだが、本アルバムはどちらかといえばベストアルバムに近いだろうか。ラストの"Le Bien, Le Mal"ではコルネットのリフが印象的。このリフはあちこちのミックスアルバムで使われる有名フレーズで、グールーを聴いたことのない人にも「ああ、これか」と思ってもらえることだろう(2025.08.30)

Bon Bon / Naomi & Goro, On the Beach Records(OBCD-0005)

別名義Moose Hillとしても活動。ギタリスト・音楽家・プロデューサとして活動する伊藤ゴロー氏と、ギタリストでヴォーカリスト布施尚美さんのユニット"Naomi & Goro"の2004年アルバム。Atsrud Gilberto, A.C. Jobimなど大御所の楽曲にオリジナル曲を加えたボサノヴァのアルバムが本作となる。全9曲。

Gilbertoの"Gingele"、Jobimの"Samba de Maria Luiza"のカヴァー4曲を含む、本格的なボサノヴァのアルバム。伊藤氏は「ボサノヴァは裏でやっている」などと少し控えめ、往年の名曲と並んでオリジナル5曲を収録するが、アルバム全体としては非常に完成度が高い。日本語詞を加えた尚美さんの"Beautiful Love"、ボサノヴァのリズムと、「ボン・ボン」というパーカッシヴな歌詞が楽しい"Bon Bon"などなど、印象的な、しかし物思いを邪魔することのない癒しのサウンドは、何度聴いても飽きることがない。前半は印象強めに、後半へと進むにつれスムーズとなる展開にアルバム全体の長さを感じさせないのも素晴らしい。アルバムの最初と最後を同じ曲"Gingele"としているため、物語が起点に戻ってくる感じだろうか。このところ仕事が立て込んで精神的にも、肉体的にもかなり追い込まれている亭主、仕事中にこのアルバムを聴いてはなんとか精神を立て直している。

実は亭主、Moose Hill名義のアルバムは結構持っているのだけれど、"Naomi & Goro"のアルバムは1枚しか持っていなかった、ように思う(自信がないのはこの名義のアルバムを買ったのがずいぶん昔だからだ)。ボサノヴァのアルバムに凝って集中的に聴いていた時期もあったが、ボサノヴァ独特の「サウダージ(寂寥感)」なトーンがかえってメンタルにキツイことも多く、テクノやダブステップのような抑制的な音楽で、崩壊しそうなメンタルを無理矢理抑えつけることのほうが多かったのだ。一方本アルバムに「サウダージ」感はあまり感じられず、どちらかといえば無色透明、感情を抑えつけることも、爆発させることもないイノセントなサウンドとして聴くことができる。ボサノヴァらしくない、といえばらしくないのかもしれないが、あざといサウダージほどハナにつくものはない。すべてにおいてよい塩梅、というのが本アルバムを繰り返し聴いての感想、できれば誉め言葉としてとらえてもらえると嬉しいのだけれど。

ちなみにアルバムの意匠などからはボサノヴァのルーツであるブラジル、ではなく、北欧やカナダなど針葉樹の森のイメージが想起される。伊藤氏の別名義「ムース・ヒル」を翻訳すれば「ヘラジカの丘」となりやはり北国のイメージ。楽曲からラテンのあざとさや賑々しさではなく涼やかな風を感じるのもまた伊藤氏・布施さんの狙ったところなのだろう(2025.08.30)

News from Nowhere / Darkstar, Warp|Beat(BRC-360LTD)

James YoungとAiden Whalleyによるエレクトロニック・デュオ、Darkstarのセカンドアルバム。2013年、UKテクノの名門レーベルWARPよりリリースされた。アンビエントやシューゲイザー、サイケデリックなど様々な要素を詰め込んだ、ダウナーかつ美麗なシンセ・ポップのアルバム。全10曲。

2010年にリリースされた前作"North"をBurialなどが所属するダブステップ・レーベルHyperdubよりリリースしたDarkstarが、WARPに移ってリリースした最初のアルバム。(亭主は聞いたことがなくあくまで情報のみなのだが)ダブステップ、グリッチ、ガラージなどマニアックなジャンルをフィーチャーした前作に対して、本作ではシンセポップやシューゲイザー、ポスト・ロックなどを意識したポップなアルバムを指向している。一聴してSigur Rosを感じさせるか細いヴォーカルや、ドリーミーなギターサウンドが素敵で、聴くほどに心に染み入るエモさ(あまり使いたくないワードだ)がある。最初はちょっと地味だな、と思っていたはずなのに、繰り返し聴くうちにその世界観に引き込まれていて、気がついてみれば仕事中や風呂上がりのまったり時間に延々聴いていたりする。思考を邪魔しない癖のなさと、聞き手のイマジネーションを刺激する豊かな色彩、ともすれば矛盾しがちなイメージが同居していて、そのあたりの機微を説明するのはかなり難しい。アーティストとしての派手さもないので、人にその良さを説明するのも難しい。こうやってレビューを書いていてもとにかく「難しい」アルバムであり、アーティストであることは間違いない(2025.08.30)

ナガレボシトレイン / Spira Spica, Sacra Music(VVCL-2012-4)

現在はヴォーカリスト・幹葉(みきは)さんのソロ・プロジェクト「スピラ・スピカ」の2ndメジャーアルバム。2022年、SACRA MUSICからリリースされた。TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」オープニングテーマ「燦々デイズ」、ロート目薬「ロートZ!」CMソング「夏のキセキ」、TVアニメ「戦翼のシグルドリーヴァ」挿入歌「ほしのかけら」エンディングテーマ「サヨナラナミダ」などを含む全11曲。なお初回限定盤Blu-rayにはこれまでリリースしたソロ/シングルの楽曲から11本のMVトラックを収録している。

幹葉さんが歌詞を担当、アニメタイアップを多く含んだ現在進行型ポップ・ミュージックのアルバム。現在はソロ・プロジェクトだが、本アルバムリリース時には寺西祐二さん(ギター)、ますださん(ベース)の2名が参加しており、パワフルかつ前向き、強炭酸なトラックが満載のアルバムに仕上がっている。徳島出身で普段は関西弁、ハスキーボイスの幹葉さんだが、アルバムでは七色のヴォーカルを披露。透明感あり力感あり、元気な曲も愛らしい曲も、シリアスな曲も歌える多才ぶりが彼女の魅力である。陽だまりのような彼女笑顔と、聴く人に元気を与えるポジティブな歌詞、夏の日のいちページを切り取ったような鮮烈なメロディ/リズムが心を震わせ/奮わせる。

そもそも「スピラ・スピカ」を聴いたキッカケはYoutube-The F1RST TAKEの「アオトキラメキ feat. REAL AKIBA BOYZ」を見てのこと。彼女の笑顔と歌声に魅了されて本アルバムを購入した。様々な声質を使い分ける引き出しの多さと、テクニックとパワーを兼ね備えた歌唱に衝撃を受け、以降頭の中を「アオトキラメキ」や「燦々デイズ」がヘビロテするようになったのだ。Youtubeなどをでは、美しい歌声とは対照的な「大阪のノリ」丸出しのマシンガントークも披露していて、愛らしいヴォーカルとの落差もナイス、目下株価縛上がり中である。ちなみに活動開始は2013年、当時は「スノーマン」というバンドのヴォーカルだったという(今となってはこのバンド名でなくてよかった)。2018年からは現在のバンド名で活動を再開、TVアニメのオープニング/エンディングテーマを手がけつつ、ラジオやテレビ、イベントへの出演、さらには幹葉さんはジュビロ磐田のアンバサダー、阿波とくしま観光大使などもつとめている。これからしっかりフォローしていきたいと思っているところ。

なおアルバム収録の「ゲットゴーイング」はJazzin' Parkからの提供曲、「なんてね、バカ。」はシンガーソングライター大塚紗英さんからの提供曲、「にゃらんごろん」はスノーマン時代に発表した「だらんごろん」の猫バージョン、とのこと。「なんてね、バカ。」では激情たっぷりの歌い口、「にゃらんごろん」では声優もびっくりの愛らしい歌声とアルバム一枚で様々な曲が楽しめて実にお得。個人的なお気に入りはM9「ピラミッド大逆転」。圧倒的不利な状況からの大逆転・反転攻勢をもくろむポジティブ・オフェンシブな歌詞と、オーバーダビングによってちりばめられた幹葉さんの様々なヴォイスがおもちゃ箱のように曲中を駆け巡るアレンジが最高である。ラスト・ナンバーM12「春は待っている」はアルバム名「ナガレボシトレイン」を締めくくるコンセプチュアルな楽曲で、トラック担当の寺西さんによれば「銀河鉄道の車窓から見える壮大な景色をイメージして作った」曲とのこと。最高じゃんね(2025.08.30)

LIVE / Mute Beat, Overheat Records|Pony Canyon(PCCA-50332)

こだま和文氏(トランペット)をリーダーに、増井朗人氏(トロンボーン)、朝本浩文氏(キーボード)、北村賢治氏(キーボード)、宮崎-Dub Master X-泉氏(ミックス)、松永孝義氏(ベース)、今井秀行氏(ドラム)、内藤幸也氏(ギター)らをメンバーとするレゲエ・バンド、Mute Beatのライブアルバム。2024年10月、Overheat/Pony Canyonからリリースされた。1988〜89年のライブ音源からセレクトしたベスト盤、全12曲を収録する。

1982年から89年まで、おおよそ7年間という短い期間活動したMute Beat。先にレゲエ・バンドと書いたが実際にはレゲエから派生した「ダブ」というクラブ・ミュージックのバンドであり、コアなファンを多く擁する、当時も、また現在においてもクラブ・ミュージックにおける最重要バンドの一つである。パブリック・イメージとしての「ダブ」といえば、「メロディーのないレゲエ」「ただし、カリブ音楽のような明るさはなく、むしろジャズっぽい」「スクリーンミュージックのようなエモーション」「エフェクター、とくにディレイを多用」「とにかくタブマスターXとピアニカ前田」あたりだろうか。活動当初は伝説のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」で演奏するなどサブカルに近い立ち位置にあったようであるが、J-Popのリミックスやアレンジを多く手掛けた結果、「Mute Beatは知らないけれど、誰もがどこかで聴いている」、そんなバンドになっていた記憶がある。

本アルバムは彼らのライブ活動から、愛知県「かごやホール」、宮城県「仙台CADホール」、渋谷公会堂、慶応大学内、ライブハウス"PIT"、渋谷クラブクワトロ、NY"S.O.B.'S"、インクスティック芝浦などでのライブ音源をピックアップ再構成したものだそう。彼らの曲である"Metro", "Landscape", "Super Woofer Dub"のほか、「線路は続くよどこまでも」のダブ・アレンジ、パーシー・フェイスの「夏の日の恋(Theme From A Summer Place)」カヴァーなど聴きなじみのある曲も収録されていて、全体を通してまったりとした、なおかつストイックな演奏が楽しめる。

実をいうと亭主、1990年代前半にこだま和文氏ならびにMute Beatの存在を知っていて、アルバムも何枚か持っていた気がする。ただ当時、彼らの音楽に対して格別な興味があったわけではなく、どちらかといえば「こういうのもあるよね」というクラブ・ミュージック応用編、的に楽しむ程度であった。のちに会社の同期であるW氏がMute Beatを好んで聴いていることを知り、世の中にはマニアックな人がいたもんだと感じいっていた。クラブ・ミュージックといいつつテクノやエレクトロニカ、ドラムンベースなどとは全く方向性を異にする、スノッブな音楽世界を封入した本アルバム。久しぶりのダブ・サウンドに身を任せつつ、冷えた部屋で夏が通り過ぎるのをうかうかと待っている(2025.08.20)

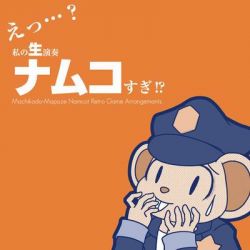

えっ・・・?私の生演奏ナムコすぎ!? / 街角麻婆豆, Mapoze(MM-20)

ヨーロッパの古楽器を用いてサブカル系音楽をカバーする音楽集団・街角麻婆豆(まちかどまーぼーず)が2011年に制作したナムコのゲーム音楽集。ゲームレジェンド15の会場にて販売されたものを今回入手した。収録タイトルはパックマン、ドルアーガの塔、マッピー、ゼビウス、ギャラガ、ラリーX、メトロクロス。リコーダーやチェンバロ、チェロなどをフィーチャーしたほのぼのとしたアレンジに心いやされる。全10曲。

中雑魚酒菜氏(リコーダーほか各種楽器演奏のほか編曲、サイト運営を担当する)をリーダーに、多くの演奏者が集う街角麻婆豆。原曲の雰囲気を踏襲しつつ、生楽器の美しさや優しさをアレンジに加えることで、単なるアレンジ・バージョンではない、ちょっとクスッとさせられる暖かい作品に仕上げている。イメージを伝えるならば学校の吹奏楽、音楽の授業の演奏風景に近いだろうか。もともとリコーダーという楽器は息づかいや指運びによる不安定さがあって、ゲーム音楽やダンスミュージックをカヴァーすると途端に間が抜けた感じになるのだが、この間抜けさが逆に良いというか、いい感じに肩の力を抜いてくれる。マッピーの組曲(3曲からなる)では3曲目であえて複雑な、スウィンギーなシンコペーションを試みていたり、ゼビウスではゲーム中BGMをピアノで再現しつつクロノス・カルテットばりのチェロの協奏をフィーチャーしてみたりと凝ったアレンジも多く、インディーズにしておくにはもったいないクオリティである。

M10「ドルアーガの塔?えっ・・・?私のギル死に過ぎ?」ではミス音がリコーダーで再現されているが、ミスが繰り返されるたびに演奏がグダグダになっていく、というちょっと変わった趣向がなされている。こういうグダグダさ加減(もちろん狙ったもの)を演出できるのも生演奏ならではであり、カヴァー作がリリースされる「意義」でもある。

そういえばかつて、ゲーム音楽にて「アレンジバージョン」といえば、PSG音源やFM音源をMIDI音源に差し替えての豪華アレンジが主流であった。制約の多いゲーム音源から、より表現力の高い音源へとグレードアップすることでアレンジの妙を楽しんだものだが、あえて人力、しかも小学校や中学校の授業で使うような楽器を使うことでも、表現豊かな演奏をすることができる。ちなみに、生演奏によるナムコ作品のカヴァーとしてアポロンからリリースされた"This is Namco"というのがあって、ずいぶん聴き込んだ記憶がある。こちらのゼビウスのカヴァーはラヴェルの「ボレロ」風だった。明確なメロディラインがない、ゼビウスのような作品はアレンジに様々な解釈ができるためアレンジャーの発想力の「指標」となりうる、と個人的には思っている。

なお、街角麻婆豆は2016年に活動を停止、以降はサークル「風鈴ぼるけいの」にて2020年まで活動していたようである(2025.08.19)