| <<2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2026>> |

Best 2005-2025 / Chihiro Yamanaka, Blue Note|Universal(UCCJ-2249,50)

NY在住のジャズ・ピアニスト、山中千尋さんのベストアルバム。これまでUniversal(Verve, Bluenoteレーベル)からリリースしたフルアルバムより24曲をセレクトしている。2005年のメジャー・デビューから現在に至るまでの活動の軌跡をたどるスペシャル・アルバム。なお山中さんは10月に新作アルバム"Ooh-La-La"をリリース、ツアーを敢行するなど精力的に活動している。

2005年にアルバム"Outside by the Swing"でメジャー・デビュー、以降おおよそ1年に1枚のペースでフルアルバムをリリースしてきた山中さん。個人名義では24枚、ベストアルバムや彼女が所属するガールズ・バンドSpheresのアルバムを加えれば実に26枚と、「コンスタント」以上のペースでリリースを重ねている。2015年にはメジャー・デビュー10周年を記念した2枚組ベスト"Best 2005-2015"をリリースしており今回のベストは第2弾ということになるのだが、20年間に発表した楽曲を改めてセレクトしていて第1弾に次ぐベスト・オブ・ベスト的な構成。幼少時代に初めて作曲した"So Long"や、出身地である桐生市の民謡・上州八木節("Yagi-Bushi")が定番曲として収録されているのが嬉しい。ジャズの名曲"Un Podo Loco"や"Giant Steps" 、ジャンルを超えてのカバー"Yesterday(The Beatles)"、"A Stranger(邦題・異邦人、久保田早紀)"などなど話題曲も多く収録されていて、最初期(Universalの前、澤野工房時代)から彼女の作品を追っかけて亭主、懐かしくも楽しく聴くことができた。

地道に、しかし真摯にジャズに向き合い、ライブやアルバムリリースを通じてジャズの世界の裾野を広げる山中さんの活動に惜しみない賞賛を贈りたい(2025.09.23)

フェニックスで弾き語り〜初セルフカバー曲集2〜 / 谷山浩子, Yamaha Music Communications(YCCW-10430,1)

シンガー・ソングライターとして1980年代より活動する谷山浩子さんの最新アルバム。アーティストへの提供曲、タイアップ曲などをセルフ・カヴァーしたアルバムが本作となる。2025年5月、大阪ザ・フェニックス・ホールでの公開レコーディングの内容に、谷山さん本人によるシンセ・トラック、佐藤研二氏のベース、石井AQ氏の打ち込みドラムを重ねたバージョン10曲を収録したDisc 1と、その原曲となる谷山さんによるピアノ弾き語りバージョンを収録したDisc 2の2枚組。

収録曲は、岩男潤子さんのアルバム"Kimochi"より「風になれ」、小林千絵さんシングル「水色のカチューシャ」から「水色のカチューシャ」、手嶌葵さんアルバム「ゲド戦記歌集」から「ナナカマド」、音楽劇「谷山浩子の幻想図書館Vol.3?アタゴオルは猫の森?」より「乾杯」、宮崎美子さんのアルバム「美子」より「私の心はハンバーグ」、斉藤由貴さんアルバム「アージュ」より「永遠のたそがれ」、島田歌穂さんミュージカル「二十四の瞳」よりテーマソング「一枚の写真?二十四の瞳」、水沢めぐみさん作品集イメージアルバム「空色のメロディ」より「雨傘ワルツ」、手嶌葵さん・スタジオジブリ映画「コクリコ坂から」挿入歌「紺色のうねりが」、石川さゆりさんアルバム"X-Cross"より「少女」の全10曲。発表年は1983年から2013年までと幅広く、映画、ミュージカル、アルバム/シングル収録曲とバリエーションに富んでいる。

谷山浩子さん、といえばファンタジーな世界を描いた楽曲と、あるいは人の情念に迫ったシリアスな楽曲の2面性が特徴で、アルバムごとに、また年代ごとに作風が少しづつ変遷している、とは亭主の認識。先にも書いたとおり発表年が幅広いこともあり、本作もまた様々な作風がみられつつ、アルバムとして一つの「世界観」を形作っている。彼女のもとを離れ、巣立っていった楽曲が再び彼女の元に戻ってくる心境はいかばかりか、亭主には想像するしかないのだが、アルバム全体に感じるのはそれぞれの曲に対する慈しみ、両の手で優しく包み込むかのような優しさで歌われていて、聞いていてじわりとくるものがある。大病を克服し、アーティストとして活動を開始したのはいつ頃からだったろうか、徐々に声量が戻っているとはいえ、歌声にはまだまだ不安定さがのこるが、それがかえって曲に対する深い慈しみとして心に染みる。やっぱり谷山さんはいいな、とあらためて思わせる作品集、深夜に耳をそばだてて聴くと、深夜放送に夢中だった学生時代を思い出す。

Disc 2は、Disc 1でシンセやベースを重ねた楽曲のオリジナル・バージョン。Disc 1にもピアノ弾き語りバージョンが収録されているため、その残りの楽曲がDisc 2に集められているといったほうがよいか。アコースティックな響きが好きな人、オーディオ的な楽しみ方をしたい人にはこちらのディスクもおすすめである(2025.09.17)

Nebula Romance Part 2 / Perfume, Polydor|Universal(UPCP-9040)

中田ヤスタカ氏プロデュース、のっち、あ?ちゃん、かしゆかの3人によるテクノ・ポップ・ユニットPerfumeの最新アルバム。彼女らが主演をつとめるスペース・オペラ「ネビュラ・ロマンス」のサウンドトラック、というコンセプトでリリースされた前後篇の2作目、完結編。なお、Perfumeは2025年12月31日をもって活動休止(コールドスリープに入る)とのこと、本アルバムが実質最終作となる。

1999年にアクターズスクール広島の第1期生の3名で結成、広島のローカル・アイドルとして活動を開始したPerfume。2003年に活動の拠点を東京へと移し、同年サウンドプロデューサとしてCapsuleの中田ヤスタカ氏を迎え、レトロフューチャーを全面に押し出したテクノ・ポップ・ユニットとして始動する。2005年にメジャー・デビュー、2007年に「ポリリズム」がYoutubeを中心に爆発的なヒットとなり、以降は国内を代表するトップ・アイドルとして広く認知されることとなる。2008年には紅白歌合戦に出演、以降2023年まで16年にわたり未来感溢れるステージを披露したほか、日本レコード大賞受賞、ビルボードチャートへのランクイン、世界ツアー、ファッションブランドとのコラボなどその活躍は華々しい。世界規模での活躍の一方、地元広島での活動や、ラジオ番組を想定したトークをCDアルバムに追加するなどファンへの気配りも欠かせない。ちなみに亭主はかしゆかさんがゲスト出演する旅番組は毎回チェックしている。

いつまでもトップ・アイドルとして君臨し続けると思われていたPerfumeが活動休止のニュースと前後してリリースした本作。これまでの未来を意識した強炭酸なテクノ・サウンドから、ゆったりしたメロディやメロウなフレーズのポップ・ミュージックへと軸足を移しており、ユニットの最終作、フィナーレを意識した作品と受け取ることもできる。特徴的なのはM6"Teenage Dream"にこれまでは決して使われることのなかったサックスのメロディが入っていることで、ながらくPerfumeを聴いていたファンにとって本アルバムが「特別」なアルバムであることを改めて認識させてくれる。M2「再起動世界」やM10「巡ループ」など、Perfumeとしての活動を総括するような楽曲も多く、ああ、これでPerfumeというユニットは活動を終えて(休止して)しまうのだなぁ、という寂しい気持ちにさせられる。映画音楽を意識した壮大なアレンジとあいまって、まるで映画のエンド・ロールをみている気持ちになる。9月に買ったアルバムのレビューがここまで遅れたのは彼女らの活動休止のショックと、それを言語化することの難しさにキーを打つ手が止まっていたからにほかならない。

思い出してみるに、亭主が最初にPerfumeを知ったのは、ぃょぅRさんが1000ZXLちゃんねるで「こんなのどうっすかね」と「リニアモーターカー」のMVのリンクを投稿したことがきっかけだった(と記憶している)。Capsuleの中田ヤスタカ氏は当時からチェックしていて、「中田さんのプロデュースっすね」と答えたことがきっかけでこちらもチェックしていたのだが、まさか20年越しのファンとなるとは亭主も思っていなかった。当時のレトロフューチャーなイメージは、年を追うごとにどんどんとアップデートされていき、聞き手たちに常に新しい音楽体験を与えてくれた。最先端のテクノ・ポップを聴かせてくれるユニットとして常に音楽シーンの先頭を走り続けてきた彼女らが、「トップ・アイドル」というペルソナから解放される時がきたのかと考えると、寂しさよりもむしろ感謝と、ねぎらいの気持ちでいっぱいになる。おつかれ様でした。

もちろん彼女らは「活動休止」に入るのであって、解散ではなく、将来に活動を再開するという選択肢も残されている。Perfumeとしての活動は終わるのだが個人としての活動はまだまだこれからも続く(休止のあと発表されたあ?ちゃんの結婚を含める)。Perfumeは冬眠するのに世間の熊はちっとも冬眠しないなどというぼやきもある(それは亭主が言っているだけ)。彼女らのソロとしての活動と、いつかあるかもしれない冷凍睡眠からの目覚めを期待しつつ、まったりとアルバムを聴いているところである(2025.09.16)

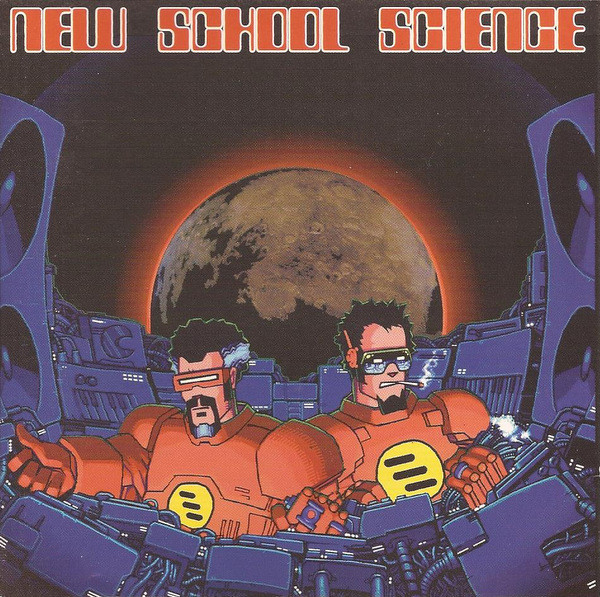

New School Science / Jedi Knights, Universal Language Production(EVO042CD)

UKはロンドン出身、Mark PritchardとTom Middletonの二人によるテクノ・ユニット、Jedi Knightsのフルアルバム。1996年、自身のレーベルEvolutionよりリリースされた。Jedi Knights名義では唯一のフルアルバム、ただし多くのコンピレーションやミックスに彼らの楽曲は収録されているため知名度はかなり高い。全11曲。

テクノがドラムンベースやビッグビードなどへと細分化される前にリリースされた、トータルとしてのテクノ・アルバム。ヒップホップありファンクありチルアウトありといったバラエティ豊かな内容が、当時のテクノの自由さを感じさせる。M1"May the Funk be with You"がスターウォーズに登場するジェダイの騎士の台詞のパロディであったり、M3"One for M.A.W."がハウスの大御所Masters at Workに捧げる曲であったりと遊び心たっぷりで、今聞いても古さが感じられない。様々なジャンルを横断するクロスオーバーなテクノは当時多くのアーティストが指向していて、たとえばAs One(Kirk Degiorgio)の1997年アルバム"Planetary Folklore"などはテクノやハウス、ソウルなどを縦横無尽に行き来する名盤であったし、Coldcutが同じく1997年にリリースした"Let Us Play!"などもヒップホップとテクノがミックスした楽しいアルバムだった。以降テクノはドラム・パターンやレーベルなどによってジャンルが細分化され、また楽曲も先鋭化される傾向となるのだが、Jedi Knightsの本アルバムはそんなテクノ先鋭化の少し前、テクノが様々な可能性を秘めていた時代にリリースされたアルバムの一枚といえるだろう。

本アルバムの特に有名な曲、といえば、M8"Dance of the Naughty Knights"で、Ken IshiiがX-MixというDJミックスシリーズの中で使用している。ビヨビヨとうねるようなシンセ・ベースが全編にフィーチャーされた、ユーモラスかつ緊張感のあるテクノ・トラック。またM10"Solina(The Ascension)"はKay Nakayama(Something Wonderful)が1996年にリリースしたChillscape Compilation Vol.1に収録されていて、こちらは浮遊感のあるチルアウトサウンドが心地よい。実は亭主、こちらのChillscape CompilationでJedi Knightsを初めて知り、以降ずっと彼らの曲を聴いてみたいと思っていたのだ。Chillscape...がアンビエント・テクノを集めたコンピだったことから彼らのサウンドをチルアウト系だと勘違いしていて、今回やっとその全貌が把握できた次第。改めて聴いてみると当時のテクノシーンが思い出されて懐かしい気持ちが半分、クロスオーバーな内容に新しさを感じる気持ちが半分。まだまだフォローできていないアルバム/アーティストがあると改めて思い直し、次はこの辺を掘ってみようかと考えていたりする。

当時のアルバム/アーティストを深堀するきっかけとして、たとえばChillscape CompilationやX-Mixなどに収録されている楽曲から辿ろうかと思っているところだが、よく考えたら当時亭主がテクノを深堀する際にもこれらコンピやDJ-Mixを参考にしていた。具体的にはKen IshiiのMix-Up Vol.3をきっかけにUnited Future OrganizationやMasters At Work、Mobyなどを知った。有名どころはほぼほぼ網羅した、と思っているが、Jedi Knightsなどのように寡作なアーティストはまだまだで、まさしく「この年で挑戦者か、血沸く血沸く♪」の境地である(2025.09.04)

ROMP / Lausbub, Far East Techno(FET-0002)

北海道札幌市出身、岩井莉子さんと高橋芽以さんのニューウェーブ/テクノポップ・バンド、LAUSBUBの1st古アルバム。2024年7月、極東テクノ(Far East Techno)レーベルよりリリースされた。シングルリリースされた"80+1 Hardy Ones"、"Michi-tono-Sogu"、"Dancer in the Snow"を含む全10曲。

テクノポップ・バンド、「パソコン音楽クラブ」への参加やラジオ番組・ロックフェスへの出演など幅広く活動するLAUSBUB。SoundCloud上で発表した"Telefon"が2021年の週間チャート1位を獲得したことをきっかけに圧倒的な人気を獲得した彼女らが手がける初のフルアルバムが本作"ROMP"である。2022年にリリースしたEP"M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB"がアルバム的な構成であったことから本作が1st、というのはちょっと実感に薄いものの、フルアルバムにふさわしい、重厚かつ斬新なトラックがラインナップされている。ギターとシンセ、そして芽以さんによるウィスパー・ボイスをフィーチャーしつつ、「ニューウェーブ」にふさわしい攻めた内容が素敵。ドスの効いたバスドラが印象的な高速ブレイクビーツ"Dancer in the Snow"、大ヒットシングル"Telefon"の最新バージョンでどことなく電気グルーヴの香りがする"Telefon -2024 Session-"、途中のベースラインがYMOの"Light in Darkness"を思わせる"80+1 Hardy Ones"など聞き所多数。そもそもLAUSBUBはYMOのコアなファンを公言しており、細野さんのラジオ番組"Daisy Holiday!"にゲスト出演したこともあるので、こういった「本歌取り」な展開もまた彼女らのサウンドの魅力、と言えるだろう。

ところでアルバムの名前である"ROMP"には、「はしゃぎまわる」という意味があって、古い人間ならば「ロンパールーム」、古いゲームファンならば「ロンパーズ」あたりでおなじみの単語である。「はしゃぎまわる」の意味通り、本アルバムにも様々な「遊び」が盛り込まれていて、たとえば様々な音の断片をつなげた"playground"、動きのある被写体を自由なカメラワークで映像化する"4DNeRF"でMVを作成した"I SYNC"などなど、サウンド/ビジュアルへの遊び心にも余念がない。かつてのテクノ・アーティストが次々とレジェンド化していく中、新たなテクノ・シーンの立役者としてこれからも要注目なバンドである(2025.09.03)

Renarrate / Non, KAIWA(RE)Cord(KRCD-00013)

モデル/タレント/俳優など幅広く活躍するのんさんの3枚目となるフルアルバム。のんさんのさらにもう一つの顔である「ミュージシャン」としての魅力が存分に味わえる、ロックのアルバム。ボーナストラック1曲を含む全12曲。

アルバム収録曲12曲のうち10曲の作詞を、6曲を作曲したという意欲作。3枚のアルバムリリースを重ねて、さらにミュージシャンとしての実力を高めた、完成度の高いアルバムに仕上がっている。彼女自身によるパーソナルな歌詞とグイグイとドライブするメロディには、彼女の心のモヤモヤと、それを吹き飛ばそうとするイキオイが感じられる。最近のポップ・ミュージックにありがちな「サビだけで1曲を乗り切る」タイプではなく、どちらかといえばオールド・ロックやフォークのようなメッセージ性を帯びた楽曲、といえばよいだろうか。1stアルバム「スーパーヒーローズ」ならびに1stシングル「スーパーヒーローになりたい」で感じられたフレッシュなイメージから、アルバムリリースを重ねて深みを増した感じ。もっとも、1stは高野寛さんほか多くのアーティストが参加したある種のお祭り的なアルバムだった。対する3rdの制作陣は作詞作曲編曲にひぐちけい氏、作詞にヒグチアイさん、そして編曲に柴田隆浩氏(ex.忘らんねえよ)とメンバーをかなり絞っており、全体を通して統一感のある、地が足に着いた作品となっている。

全曲が日本語詞、ヴォーカルを主体に、ギター×2、ベース、ドラムというミニマルセットで進行することから、最近の派手派手しいJ-Pop(特にシンセポップ)と比較すると、かなりシンプルに感じられるかもしれない。コーラスなし、のんさんの声一本で進行するあたりもシンプルだが、それだけヴォーカルと、歌詞の内容に集中することができる。メロウだったり、社会の諸々にグッと踏み込んでみたりと緩急があって、じっくり聴くとその歌詞の味わい深さに引き込まれる。パーソナルな歌詞を自身の体験や記憶と照らして聴いてみると、ふっと共鳴するものがあって、気がつくとちょっと涙ぐんでいたりする。M7「きれいな靴はいて」を何度か聴いていて、その歌詞に3年前に亡くなった愛犬のイメージが重なった瞬間、怒濤の感情が流れ込んできて制御不能になった。雰囲気だけでノリノリで聴いていては絶対に味わえない体験。歌詞のパワーに打ちのめされる、こんな体験はいつぶりだろうか。

アルバムを重ねてロック・アーティストとしての深みを増してきたのんさん。1stアルバムで見せた鮮烈さはないものの、シンプルな構成のなかにじわりとくるものがあって、聴けば聴くほど良い感じ。派手な演出や、耳心地の良いリフは控えめで、3rdアルバムにして「円熟の」域に到達している、といったら言い過ぎだろうか。もう少し羽目を外してもよいのかな、と思いつつ、これからのロック・アーティストとしての活躍が大いに期待できるアルバムに仕上がっている(2025.09.02)